Zelindo Trenti, L'esperienza religiosa, Elledici 1999

Sul linguaggio si è concentrata la ricerca recente:[23] vi ha rilevato un orizzonte singolarmente significativo per una più attuale interpretazione dell'uomo e della sua esperienza.[24]

Del linguaggio si sono impadronite diverse scuole .filosofiche, con accentuazioni spesso unilaterali: nel rischio di isolarne ed esasperarne qualche aspetto sono incorsi di fatto movimenti di pensiero che hanno avuto vasta risonanza nella nostra cultura: dalla filosofia analitica a quella fenomenologico-esistenziale, allo strutturalismo.[25]

IL LINGUAGGIO AL CUORE DELL'INTERPRETAZIONE

Il rischio ha anche confermato il richiamo: il linguaggio si è manifestato un terreno straordinariamente fecondo e poco arato dalla tradizione. Questa ne aveva fatto fondamentalmente uno «strumento» di comunicazione del pensiero. Il linguaggio poteva assurgere a dignità in quanto lasciava trasparire la «conformità» fra pensiero e realtà (adaequatio intellectus et rei). Il problema restava concentrato sul pensiero e la sua forza interpretativa della realtà. Il linguaggio andava affinato e valorizzato come mezzo di espressione, quasi manifestazione di un pensiero che era stato elaborato o si andava elaborando in seguito a processi propri e indipendenti.

Nella riflessione recente e contemporanea viene ripensato proprio questo presupposto. Il linguaggio non è uno strumento del pensiero nel senso che si riduce ad essere una via obbligata per manifestarlo; è l'orizzonte del pensiero e del processo interpretativo della realtà. L'interpretazione stessa si elabora nel linguaggio e su quella base: non è che prima si interpreti intellettualmente una qualunque realtà e si cerchi poi nella lingua un nome che vi corrisponda. Elaborare la comprensione e conferire il nome costituiscono il processo stesso dell'interpretazione.[26]

Perciò il linguaggio è l'orizzonte dell'uomo: in ambito interpretativo l'uomo ha coscienza di sé e del mondo in cui è immerso in quanto ha chiamato una qualunque esperienza per nome, l'ha articolata in linguaggio (Ricoeur, 1969, 18). Donde la forza evocativa della pagina biblica: nel gesto del primo uomo che dà nome alle cose è espresso un tratto costitutivo e qualificante dell'esperienza umana, su cui la riflessione attuale ritorna come ad un archetipo da esplorare (Gn 2,20 e ss).

L'orizzonte interpretativo

Questa consapevolezza dell'orizzonte che segna il linguaggio risulta singolarmente feconda per interpretare l'atteggiamento diverso o addirittura opposto di fronte al dato religioso.

Di fatto quando per scelta ideologica o semplicemente per situazione educativa o culturale una persona è costretta entro l'ambito della finitudine, entro l'orizzonte della temporalità, la sua capacità di avvertire una realtà ulteriore, trascendente, resta preclusa. Non è un problema di termini o di sollecitazioni: è un problema di orizzonte interpretativo entro cui i termini prendono significato o non dicono nulla.

In un contesto nettamente divaricato come il nostro è facile constatare la risonanza o meno dell'affermazione religiosa. Dove l'orizzonte è nettamente definito lo spartiacque fra la fede e l'incredulità è pure evidentemente rimarcato.

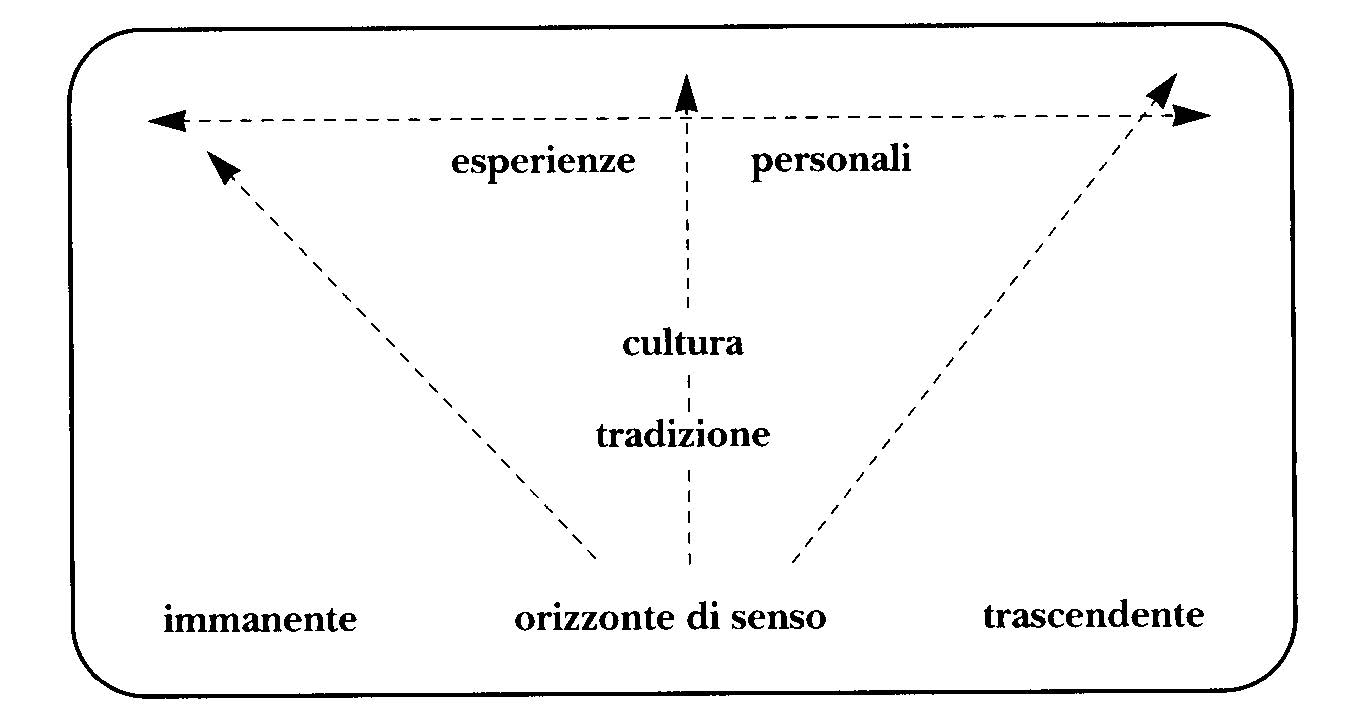

Uno schema può evidenziare le osservazioni che andiamo proponendo.

Un linguaggio specifico per le diverse esperienze

La spinta ideologica è oggi meno veemente e tende a venir stemperata in una esigenza di confronto e di dialogo che sembrano caratterizzare il nostro contesto.

L'aspetto che invece si manifesta sempre più decisivo e spinge a divaricazioni difficilmente compatibili, almeno a livello di comprensione e di comunicazione autentica, è quello metodologico, su cui vale la pena fare un'analisi più attenta.

Di fatto l'orizzonte di senso oltre che da ragioni ideologiche può esser definito da ragioni meno radicali e totalizzanti: che riguardano il metodo.

È facile notare come ogni ricerca appunto in quanto rigorosa definisce esattamente l'ambito della propria indagine. Un metodo concentrato sulla dimensione verificabile è obbligatoriamente situato entro l'ambito della «materialità».

Dimensioni diverse non riconducibili alla ricerca empirica, non sono negate, sono ignorate.

Ancora un grafico può evidenziare quanto si viene osservando.

In un contesto culturale che si qualifica per la sua concentrazione sulla ricerca scientifica e per la sua corsa a sorprendenti applicazioni tecnologiche è naturale che il metodo empirico sperimentale risulti preponderante e forse anche prevaricante. Induce anzi una sensibilità diffusa che accredita un'immagine di uomo, impone un umanesimo che a ragione si può definire «scientifico». Con cui è indispensabile fare i conti; sulla base del quale è importante ricuperare risonanza e plausibilità al dato religioso, al suo linguaggio e alle sue forme di comunicazione.

SCIENZA E FEDE NELL'ORIZZONTE DEL LINGUAGGIO

La natura parla di Dio e ne tace.

Una tradizione remotissima ha presagito nella maestà della natura l'orma del creatore: «I cieli narrano la gloria di Dio»; ma una sensibilità più recente, che incontra vasta risonanza, proclama che «Dio non si rivela nel mondo». E anche quando si oltrepassa l'ammirazione spontanea e si tende a decifrare la natura, a esprimerla in termini rigorosi, in formule matematiche, non si fanno molti passi avanti: anche la scienza parla di Dio e ne tace.

Prevenzioni e ambiguità da dissipare

Afferma Galilei: «Procedendo di pari passo dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio... non... meno eccellentemente si scuopre Iddio negli effetti di natura che ne' sacri detti delle Scritture...». Galilei non ha mai dubitato che l'universo - questo grandissimo libro che continuamente ci sta dinanzi agli occhi - fosse scritto dalla mano di Dio; e che i suoi caratteri, nel loro stile conciso, puntuale, «matematico», parlassero di Dio con voce eccezionalmente persuasiva, con non minore autorità «di luoghi delle Scritture».

Nel '70 Jacques Monod pubblicava un saggio divenuto rapidamente famoso. «E vero, vi asseriva Monod, che la scienza è attenta ai valori. Non direttamente, poiché essa non ne è giudice e deve ignorarli; però essa distrugge tutte le ontogenie mitiche o filosofiche su cui la tradizione animistica, dagli aborigeni australiani ai dialettici materialistici, ha fondato i valori, la morale, i doveri, i diritti, le interdizioni.

Se accetta questo messaggio in tutto il suo significato, l'uomo deve infine destarsi dal suo sogno millenario per scoprire la sua completa solitudine, la sua assoluta stranezza. Egli ora sa che, come uno zingaro, si trova ai margini dell'universo in cui deve vivere. Universo sordo alla sua musica, indifferente alle sue speranze, alle sue sofferenze, ai suoi crimini.

Ma allora chi definisce il crimine? Chi il bene e il male? Tutti i sistemi tradizionali ponevano l'etica e i valori fuori della portata dell'uomo. I valori non gli appartenevano: essi gli si imponevano e lo possedevano. Ora invece egli sa di essere il solo a possederli, sa che finalmente li può padroneggiare e gli sembra allora che essi si dissolvano nel vuoto indifferente dell'universo. E a questo punto che l'uomo moderno si rivolge alla Scienza o piuttosto contro la Scienza di cui può valutare il terribile potere di distruzione non solo del corpo ma anche dell'anima» (Monod, 1970).

Accostamento singolarmente rivelativo.

Galilei, che ne è il fondatore, tende a fare della scienza uno strumento privilegiato per leggere l'orma di Dio. Monod, uno degli illustri cultori contemporanei, la vuole garante dell'autonomia dell'uomo. L'uno vuol celebrare Dio, l'altro vuole esaltare l'uomo: in realtà l'uno e l'altro abusano della scienza: in quel linguaggio la natura è riportata entro misure razionali e matematiche: è decifrata, organizzata, prevista. Ma quelle cifre e l'intero procedimento non hanno nulla a che fare con l'affermazione di Dio o l'autonomia dell'uomo.

La scienza ha tuttavia faticato a rendersene conto. Alla base di una diatriba durata decenni i teorici della scienza hanno accampato il diritto di estendere il proprio metodo e di far valere il proprio linguaggio per ogni ricerca umana che aspirasse ad «avere senso». Al punto in cui il dibattito è giunto non è molto importante ripercorrerne le tappe. E però importante rilevare l'aspetto unilaterale della presunzione scientista. È il primo passo per ridare senso e legittimità a linguaggi alternativi.

Un rapporto controverso

La recente riflessione sul linguaggio ha rappresentato un'occasione singolare di verifica e di approfondimento. Se si scompone l'esperienza scientifica nei suoi elementi qualificanti e si confronta con l'atteggiamento religioso, risulta evidente la distinzione e si possono identificare i nodi di una certa ambiguità che permane.

Circa l'obiettivo

La ricerca - quella empirica principalmente - si concentra sulla natura, ne esplora i dinamismi; tende a padroneggiarli e perciò a garantirsi un dominio sicuro per quanto parziale. Instaura perciò una ricerca di cui può constatare l'efficacia operativa.

Tende quindi anzitutto ad un intervento efficace, precisamente misurabile con «strumentazione oggettiva», universalmente controllabile. Il ricorso al numero ne garantisce la puntualizzazione precisa e inequivocabile. Resta inoltre aperta ad una verifica permanente, che può sempre escogitare piste o strumenti più efficaci; addirittura procede sulla base di continue «falsificazioni».

L'obiettivo risulta dunque concentrato sulla natura, ne esplora i dinamismi che pretende di modificare e di orientare con strumenti man mano più pertinenti ed efficaci. L'ambito dunque è parziale - talora straordinariamente ristretto - per quanto la presa sul ricercatore possa risultare coinvolgente; possa assorbirne tutte le risorse e indurlo a concentravi un interesse totalizzante.

L'obiettivo della fede è «oltre» la natura: la trascende per definizione. E tuttavia è vero che per lo più si avvale della mediazione della natura; per quanto sempre come sfondo allusivo ed evocativo. La natura diventa oggetto non di manipolazione, ma di contemplazione: interessa per il presagio che reca. E ammirata per la suggestione e il richiamo che sottende, non decifrata per l'uso e la produttività che consente.

Circa il procedimento

Il procedimento della ricerca scientifica costituisce il momento più elaborato e affascinante. Limitando le considerazioni al caso più tipico delle scienze empiriche, è per lo più una provocazione o un interrogativo che affiora a livello concreto, spesso un interesse di ordine operativo, che spinge a formulare un'ipotesi razionale in grado di darvi interpretazione e risposta. Mette in moto un'interazione continua fra dato esperienziale e intuizione razionale: padroneggiare l'intervento è esplorare i dinamismi intrinseci al dato empirico: raccoglierne, orientarne e magari obbligarne l'evoluzione. Il linguaggio matematico diventa lo strumento privilegiato per delimitare il campo, definire l'intervento e verificarne l'efficacia.

S'instaura un processo in cui la realtà empirica è progressivamente esplorata e soggiogata in un suo aspetto peculiare, rigorosamente definito.

Per sé l'intero processo è centrato sulla funzionalità: lo scienziato verifica la «produttività» della sua ipotesi; disposto a sostituirla con una diversa e a riconoscerla migliore dove si manifesti più funzionale.

Il procedimento non s'impegna, né presume competenza circa la «verità» dei dati sui quali indaga. Consolida tuttavia un'abitudine mentale, instaura una consuetudine di ricerca portata a dar credito ai processi che si possono rigorosamente controllare e nella elaborazione e nelle acquisizioni. Si può dire che la suggestione del procedimento delle scienze empiriche ha segnato anche la ricerca filosofica e religiosa.

Per quanto concerne la religione la spinta è portata su un doppio versante.

Da una parte anche la riflessione religiosa muove per lo più da provocazioni e interrogativi situati e concreti, cui tende a dare risposta. Inoltre le stesse affermazioni religiose sono indotte a verificare il significato esistenziale che sottendono: la significatività esistenziale vi risulta premessa sempre più indispensabile.

Tuttavia la ricerca religiosa è per molti aspetti diversa o addirittura alternativa alla ricerca empirica. Di fatto il significato e la «funzionalità» esistenziale possono rappresentare lo stimolo, non l'obiettivo e la posta in gioco dell'itinerario religioso, che presuppone la «verità» delle proprie affermazioni. Anzi instaura un rapporto di coinvolgimento personale con una realtà trascendente che si pone come assolutamente vera e allo stesso tempo come esistenzialmente risolutiva.

L'itinerario religioso accampa una rivendicazione esistenzialmente totalizzante rispetto alle rivendicazioni della scienza con cui non ha di per sé ragione di scontrarsi, dove queste si pongono correttamente su un piano operativo.

E tuttavia è vero che anche la scienza ha una sua presa singolarmente totalizzante sul ricercatore, come è già stato rilevato; perciò integrazione e complementarità fra scienze e fede, oggettivamente ineccepibili, diventano esistenzialmente problematiche: rischiano di risolversi in divaricazione e contrapposizione.

Inoltre sullo sfondo dell'obiettivo e nella logica dei procedimenti esplorativi il mondo rispettivo si distanzia e può indurre scienziato e credente ad isolarsi ciascuno sul proprio versante; a guardarsi con diffidenza e con sospetto: a dare scarso credito e rilevanza alle affermazioni che provengono dal versante alternativo. Insomma ad instaurare un diverso orizzonte di senso e a forgiare un linguaggio reciprocamente incompatibile.

Le ambiguità si possono dissipare

La lunga diatriba sul linguaggio ha evidenziato aspetti inediti del confronto. In ambito educativo consente di riportare in un orizzonte unificato il rapporto complesso che corre fra ricerca scientifica e riflessione religiosa.

Si possono evidenziare gli aspetti particolarmente rilevanti ed esplorare le premesse per un'eventuale composizione sullo sfondo di un linguaggio rispettivamente legittimo e diverso.

Interpretato nella sua matrice antropologico-esistenziale, il linguaggio si definisce religioso sulla base del suo riferimento a Dio. Si muove perciò in un orizzonte interpretativo, per definizione estraneo alla scienza: il suo oggetto trascende la natura. Non ha quindi niente da spartire con gli strumenti che si propongono di decifrarla e soggiogarla. E quindi chiaro che la distinzione fra procedimento scientifico e itinerario religioso può esser evidenziata e risultare sufficientemente chiara - come è stato ribadito -.

C'è tuttavia il pericolo che risulti affatto teorica: tutta una sensibilità attuale spinge a dare credibilità alle affermazioni della scienza, tanto più quando risultati clamorosi della tecnica la confermano; e induce a guardare con sospetto o almeno con larghi margini di perplessità le affermazioni della religione, scopertamente irrilevante sul piano operativo.

C'è quindi una resistenza sotterranea, per lo più poco consapevole, che non si lascia così facilmente ridurre dalle buone ragioni: di fatto soprattutto a livello educativo va tenuto presente che la scienza forma un'abitudine mentale e un metodo di indagine estranei e indifferenti alla dimensione religiosa. La vera minaccia insita nella formazione scientifica è la tendenza all'oggettivazione, che relega nell'irrilevanza il dato esistenziale, base obbligata dell'atteggiamento religioso e della sua analisi.

Esplicitando per maggior chiarezza considerazioni già esposte.

La scienza ha imparato a delimitare progressivamente l'ambito - oggetto, metodi, procedimenti - che le è proprio; in cui cioè può muoversi con piena legittimità. Punta risolutamente al dato mensurabile, lo tiene sotto controllo con l'esperimento. È concentrata sul «come si comporta»; prescinde dal «che cos'è». Forma perciò un'abitudine mentale all'analisi delle condizioni di «funzionamento»; è per sé indifferente al giudizio di valore, alla «verità» dell'oggetto. Anche più indifferente all'interiorità del soggetto, a cominciare dalla singolare risonanza con cui lo stesso cercatore entra nell'area della scienza: la scienza non fa spazio all'inquietudine umana.

A sua volta lo scienziato, in quanto si impegna su un oggetto per sé perfettamente conoscibile, potrà trovarsi permanentemente alle prese con aspetti non esplorati - dunque da indagare - che tuttavia restano per definizione esplorabili; non viene mai posto dalla propria ricerca a confronto con il mistero, che invece resta lo spazio proprio della trascendenza.

Spazi reciproci da esplorare

La provocazione della scienza non è dunque a livello razionale e teorico; è a livello emotivo e spontaneo; la sua presa sulla sensibilità contemporanea resta prevaricante. Non si può dire che oggi la scienza combatta la religione: piuttosto è vero che la ignora.

Rappresenta la situazione culturale odierna da misurare nella sua sfida. In un atteggiamento razionale-metafisico possono celarsi insidie sottili per la religione; ma il procedimento complessivo tende a dare risonanza a fondamentali interrogativi esistenziali e a cercarvi risposta: la filosofia spartisce con la religione tutte le provocazioni in cui l'esistenza è immersa.

In un atteggiamento tecnologico-scientifico il metodo e l'obiettivo della ricerca risultano precisamente delimitati al dato mensurabile: non hanno perciò niente a che vedere con l'istanza religiosa. I due procedimenti non si contraddicono; s'ignorano: e correttamente. E lecito perseguirne uno disattendendo assolutamente l'altro senza cadere in abusi o contraddizioni.

A differenza del pensatore, lo scienziato, può pervenire ai vertici della propria indagine senza che mai affiori o s'imponga la domanda religiosa. La scienza attenta alla religione non perché le sue conclusioni vi risultino incompatibili; piuttosto perché vi risultano indifferenti.

Allo stesso modo l'educazione scientifica non si oppone alla religione; la ignora. E fa bene. L'allarme va dato non per cambiare il procedimento scientifico; ma per ricuperare dimensioni umane irriducibili al procedimento scientifico. Un'educazione religiosa, avvertita della minaccia non può che escogitare strategie a lungo termine per lasciar progressivamente affiorare gli interrogativi esistenziali, darvi risonanza adeguata, misurarne il significato.

Del resto scienziati e studiosi non sospetti offrono singolare testimonianza in proposito. Osserva Popper: «Per parte mia, provo interesse per la scienza e per la filosofia soltanto perché voglio imparare qualcosa sull'enigma della conoscenza che l'uomo ha di questo mondo».[27]

Wittgenstein è stato anche più radicale: «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati».[28]

Sono dichiarazioni preziose, tanto più significative in quanto provengono da cultori della scienza di indiscussa autorevolezza. Dicono che il doppio versante è lucidamente percepito e delineato.

Forse vale la pena esplorare meglio il contributo specifico e peculiare che scienza e religione sono in grado di dare ad una comprensione piena e integrale dell'esperienza umana, in tutto lo spessore e la complessità che la ricerca scientifica e la riflessione religiosa vanno evidenziando.

I due versanti della ricerca privilegiano una visione dell'uomo

Merita ancor attenzione una perentoria distinzione di Heidegger fra una ricerca sul linguaggio comandata dall'interesse scientifico e una concentrata sull'interpretazione dell'uomo e della sua esperienza esistenziale.

«Queste posizioni si chiamano oggi: la concezione tecnico- scientifica del linguaggio e l'esperienza speculativo-ermeneutica del linguaggio. Entrambe le posizioni sono qui determinate da compiti fondamentalmente diversi. La prima posizione descritta vuole ridurre ogni pensare e parlare, anche quello filosofico, sotto la giurisdizione di un sistema di segni costruibile sul piano tecnico-logico, usandolo, cioè, come strumento della scienza. L'altra posizione è cresciuta sulla domanda, che cosa deve essere esperito come l'oggetto proprio del pensiero filosofico e come questo oggetto... deve essere espresso... Poiché l'essenza dell'uomo, secondo la tradizione occidentale, è determinata dal finto che l'uomo è quell'essere vivente che "ha il linguaggio" (zoon logon echon) - anche l'uomo, in quanto essere che agisce, è tale soltanto in quanto "ha linguaggio" -, nel confronto fra le riferite posizioni non è in gioco qualcosa di poco conto bensì il problema dell'essenza dell'uomo e della sua determinazione».[29]

Sotto certi aspetti la contrapposizione è oggi superata. Gli stessi cultori della scienza hanno denunciato riduzioni evidenti nella presunzione neopositivista. Il richiamo a garantire «il senso» delle proprie affermazioni ha scavalcato l'ambito della ricerca scientifica e si è portato sul fronte più interpellante dell'esistenza: non siamo più sulla traccia di un linguaggio che dia senso all'operare dell'uomo, ma che dia senso all'essere dell'uomo.

Perciò la religione è chiamata in causa. E giustamente perché è nell'orizzonte della totalità che ha senso o è priva di senso l'esistenza umana. E oggi, sull'incredibilità e la delusione dei vari umanesimi orizzontali, ci si affaccia con meno prevenzioni, con più attesa che sospetto, all'orizzonte che trascende la storia, di cui la ricerca religiosa è da sempre testimone.

L'ORIZZONTE DELLA RICERCA RELIGIOSA

Il progetto dell'uomo va oltre l'uomo

È chiaro che tutto il versante esistenziale esula dalla verifica sperimentale. Se lo si vuole indagare bisognerà ricorrere a metodi diversi; magari complementari, cui tuttavia va riconosciuta legittimità.

La dimensione religiosa attraversa l'esperienza e investe la cultura. E dunque solidale e coinvolta in quel processo incessante in cui l'uomo s'esprime. Il linguaggio ne rappresenta l'orizzonte interpretativo apparentemente fisso: in realtà partecipe dello stesso processo evolutivo che l'esperienza del singolo e della collettività testimonia.

La religione in quanto si richiama ad eventi fondanti e a situazioni paradigmatiche rappresenta certo un formidabile richiamo all'indietro, alla tradizione. Ma in quanto alimenta l'ambizione e la speranza è altrettanto provocante verifica critica del passato, irriducibile insofferenza del presente, tentativo di immaginare un futuro a misura dell'aspirazione umana (cf il capitolo successivo: Le figure della comunicazione religiosa).

Le varie espressioni della religione - il linguaggio che la esprime, dal segno liturgico al folklore popolare, alla formula dogmatica - spesso lungamente ricercate e magari felicemente elaborate, tendono a cristallizzarsi, sottraendosi al processo reale dell'esperienza e della storia. Col rischio evidente di perdere la presa sulla vita: di risuonare a vuoto.

L'interesse della nostra cultura attorno al linguaggio ha evidenziato il problema. L'interrogativo sul senso - sulla significatività - ha investito anche il linguaggio religioso.

Il tema del progetto personale, la singolarità delle accentuazioni che lo caratterizzano, soprattutto la prospettiva lungo la quale si sviluppa, chiamano in causa la religione, per definire la speranza e per identificare l'utopia.

È per questo che elaborazioni del passato appaiono stemperate: non parlano con sufficiente persuasività alla sensibilità odierna.

È interessante rilevare come la stessa ricerca religiosa non si muova su un'unica pista: anzi gli studi più significativi testimoniano una palese varietà di accentuazioni:

Kierkegaard privilegia la fede e denuncia la ragione, Scheler ne fa un processo originale, del tutto incomparabile con altri itinerari conoscitivi,

Marcel vuole la religione strettamente legata all'unica esperienza esistenziale,

Buber la rapporta al tema del relazione interpersonale.

Ciò che conta è che ciascuno di loro parla con una persuasività e un'efficacia singolari: il che conferma la pervasività del dato religioso, la sua connaturale dinamica esistenziale; in definitiva la sua verità.

Anche un altro fatto merita attenzione: proprio la tendenza a rivendicare una certa esclusività nel procedimento religioso ne evidenzia anche l'incomparabilità. Non c'è esperienza umana vissuta con più singolarità e novità del rapporto religioso: il che induce ad un approfondimento che ne dia spiegazione.

Due risultano dunque gli aspetti che vanno chiariti:

- una certa connaturalità del dato religioso all'esistenza;

- la sua singolarità.

L'esistenza e il suo richiamo religioso

In quanto l'esistenza risulta proiettata nell'orizzonte religioso confluisce in quel gesto che nella sua essenzialità costituisce l'atto di fede, i cui contorni abbiamo cercato di rilevare nel capitolo precedente.

Qui importa dare a quell'atteggiamento un'interpretazione adeguata.

Ci riferiamo quindi ad un'esperienza in atto per porre l'interrogativo: come avviene che il progetto esistenziale si porti di fatto sull'orizzonte religioso?

Per chiarezza identifichiamo esplicitamente le dimensioni che vengono analizzate.

A partire dal vissuto religioso - concentrato attorno all'atto di fede, si tratta:

- di instaurare una riflessione sul vissuto per interpretarne il processo che l'ha consentito;

- di analizzare la dialettica specifica che lo caratterizza;

- di verificare la sua legittimità.

La riflessione è in grado di interpretare il processo che porta all'adesione religiosa

Si possono identificare i passaggi successivi, di cui tentare l'articolazione. Dove la ricerca è concentrata sull'esistenza, è all'interno di questa che va identificato il richiamo religioso.

Studi recenti, specificamente di antropologia religiosa, consentono di identificare le tappe.

Dove l'esistenza è percepita nella sua radicale precarietà e tuttavia constatata nella sua attualità pone la domanda sull'origine e sul significato in termini definitivi. Risposte molteplici e parziali non convincono. All'origine ci deve pur essere qualcosa o qualcuno di misteriosamente grande e ultimo che ne risulti la spiegazione. Soprattutto la gamma indefinita di attesa, le aspirazioni persistenti che segnano la vita debbono trovare un approdo, di stampo diverso, alternativo ai riferimenti molteplici e tuttavia ancora precari, che le relazioni concrete consentono.

Del resto se si approfondisce l'intuizione che segna l'esistenza si può rendersi conto di una presenza arcana che vi sembra sottesa: una figura diversa dalle cose e dalle persone come le conosciamo e continuamente le incontriamo.

Risultano assai illuminanti a proposito annotazioni singolarmente vigili di molti pensatori dell'esistenza, impegnati ad esplorarne l'intero spessore.

Vale la pena raccogliere ad esempio un'annotazione di G. Marcel.

Se si prende in considerazione l'andito profondo dell'uomo, osserva il pensatore francese, a chi è rivolto?

«Un appello verso chi? Posso esser sicuro, ho almeno qualche fondata ragione per pensare che quest'appello è inteso e che esiste un essere (qualunque sia) che mi conosce e mi ascolta? Bisogna rifiutare in partenza il postulato che una simile questione sottende... Domandarsi se esiste un essere che percepisce il mio appello ed è in grado di rispondervi, significa porsi a livello di ipotesi, significa far riferimento a una constatazione, a una verifica idealmente possibile. Ma è chiaro che se, per miracolo, io fossi in grado di accertare tale verifica - come nel caso in cui cercassi di sapere se un S.O.S., lanciato da una nave in naufragio, è stato captato da qualche stazione reperibile nello spazio - è chiaro dicevo - che quest'Altro, che questo Recettore empiricamente identificato mi apparirebbe immediatamente come quegli che non è, né può essere il Ricorso assoluto verso il quale s'innalza la mia invocazione. La trascendenza di colui che invoco s'afferma in rapporto a ogni esperienza possibile e perfino ad ogni computo razionale, il quale non sarebbe altro che esperienza anticipata e sistematizzata» (Marcel, 1940, 189).

La pagina di Marcel è autorevole richiamo a non disattendere l'esigenza di risposta appagante da cui la vita è segnata; e contemporaneamente a non confondere i versanti. L'intera riflessione di Marcel riporta la ricerca religiosa su una sponda assolutamente altra da quella scientifica e da quella filosofica. E tuttavia innerva la religione precisamente sulla domanda esistenziale.

Egli rivendica il diritto di far appello ad una presenza arcana, iscritta nelle pieghe profonde dell'esistenza e dunque garantita nella sua verità; una corretta analisi fenomenologica è in grado di evidenziarla.

Su questa traccia la riflessione può ulteriormente procedere. Dove l'esistenza è avvertita nella sua progettualità e nelle sue aspirazioni il volto dell'interlocutore misterioso si va delineando. Assume i contorni di una presenza ambita, garante della vita e delle sue più inarticolate aspirazioni: quasi un testimone tacito e fidato.

Ed è evidente che il testimone dell'esistenza è sul versante trascendente o non è. Qualunque interpretazione una persona possa dare di una vita, risulta insoddisfacente - fosse pure quella che ciascuno dà di se stesso. In fondo non dubitiamo che il testimone ci sia e possa custodire - misteriosamente - l'esistenza; anche quella trascorsa. Il testimone è invocato per riscattare lo scacco cui l'esistenza è esposta. Non c'è tramonto che chiuda una giornata sazia della sua pienezza. Un cumulo di imprecise aspirazioni affiora sul nascere del giorno; sfuma al suo tramonto. C'è una pienezza avvertita nel presagi() che la vita costantemente disattende: qualcuno deve pur misurarla e custodirla.

I gesti in cui l'uomo tenta di esprimere e di imprimere se stesso parlano sempre troppo poco e troppo male di lui - lo sfigurano in situazioni parziali, non di rado banali e meschine. Tacciono della sua verità: di quel modo unico e irrepetibile in cui le condizioni di tutti e di sempre sono state affrontate e vissute, con una freschezza e un'originalità che possono risultare irrepetibili. La storia non rende giustizia all'esistenza. Non è in grado di interpretarla e di custodirla. Per questo appella ad un testimone, interprete e custode fidato della vita e delle sue - spesso inarticolate - aspirazioni.

E in definitiva può intuire che c'è, per tanti segni, talora eloquenti: la disponibilità, ad esempio, con cui un amico accoglie, la magnanimità con cui sa comprendere risvegliano la nostalgia d'un giudizio che sappia trascendere i fatti verso le aspirazioni; rilevare la speranza nel disegno, angusto e maldestro, dell'agire quotidiano. Testimone è colui di cui ci si fida. Credere in... è, nell'analisi sottile dei pensatori religiosi più avvertiti - da Agostino a Marcel - porre il tu al centro dell'esperienza che si attraversa, chiamarlo a testimone soprattutto della fede riposta in lui. E riservargli tutto lo spazio interiore: chiamarlo appunto ad unico confidente e amico.

Testimone è colui che custodisce e rivela il «segreto»: la risorsa in grado di unificare l'esistenza. Tacitamente carica di responsabilità; dischiude un modo nuovo di essere uomo. Il testimone è in definitiva presenza trascendente. Custodisce il progetto della vita e il disegno sulla vita: è colui che chiama per nome; a cui profonda e appagante s'innalza l'invocazione. L'affermazione di Marcel è ancora efficace: «Tu che solo possiedi il segreto di ciò che io sono e di ciò che sono atto a diventare» (Marcel, 1940, 189).

La dialettica interna all'atto religioso

È dunque nel cuore stesso della propria esperienza che l'uomo riconosce l'appello della trascendenza.

Un appello che per lo più ha manifestato una dialettica singolare.

La tradizione ha privilegiato lo sguardo sul mondo e da questo è risalita all'autore del mondo.

La sensibilità moderna e recente ha preso le distanze da un procedimento che conserva le sue buone e salde ragioni, ma non sembra più sufficientemente persuasivo

Le perplessità circa la «via rationis» nella ricerca religiosa risalgono almeno a frecciate puntigliose di Pascal. Più clamorosamente il fondo piano e fidato della via razionale è stato dissestato dalla «ragione critica» kantiana; successivamente con profonda passione religiosa, contestato da Kierkegaard.

Anche dove la razionalità torna ad essere severamente valorizzata si sposta tuttavia dalla riflessione sulla natura all'analisi dell'esistenza; un'esistenza esplorata fino all'incontro con la trascendenza, perseguita sul versante fenomenologico, come è stato sopra rilevato.

La riflessione fenomenologica ha di fatto spostato l'asse dell'indagine dalla ragione astratta all'esistenza reale, al vissuto. Ha analizzato l'esperienza per intuirvi il presagio e l'esigenza della trascendenza. Di solito consapevole del rischio di limitarsi all'orizzonte psicologico e quindi preoccupata di rilevare nell'esperienza dimensioni costitutive, ontologiche. Su questa traccia si è portata tutta una schiera di pensatori contemporanei che hanno esplorato l'esistenza con viva sensibilità religiosa: Berdjaev, Madinier, Scheler, Mounier, Buber...

La fede in Dio consente di intuirne la presenza nelle situazioni quotidiane; a sua volta proprio questa presenza è risorsa illuminante per la soluzione di interrogativi altrimenti irrisolvibili. L'esperienza può esser decifrata in termini religiosi perché l'esistenza è ed è avvertita come costitutivamente religiosa.

Scheler ha evidenziato il processo interiore che progressivamente accompagna l'esperienza fino all'incontro religioso, in una dialettica accentuatamente razionale, allo sbocco di un'argomentazione lucidamente consapevole. Secondo Scheler l'intuizione religiosa si afferma in una considerazione interiore, a verifica dello scarto fra aspirazione e risposta, che attraversa ogni esperienza umana autentica. La sua analisi esplora bene le indicazioni sopra esposte: offrono un processo unitario che prende l'avvio dalla consapevolezza della precarietà e della finitudine; come del resto ha intuito l'intera tradizione che vi ha letto l'accostamento privilegiato all'orizzonte religioso. Questo si dischiude precisamente quando l'orizzonte finito nella sua totalità viene verificato come insoddisfacente. E tuttavia riafferma l'esigenza di trovare approdo in una realtà effettivamente totalizzante e definitiva, cui ancorare l'aspirazione profonda dell'uomo e cercarvi risposta; che ulteriormente risulti personale, per essere all'altezza dell'uomo (Scheler, 1968, 244 e ss).

LA COMUNICAZIONE DELL'ESPERIENZA RELIGIOSA

La religione è dunque centrata su un presagio, un'intuizione che cerca nel linguaggio la sua elaborazione, nella parola la sua interpretazione (Fossion, 1990).

Forse il caso dell'arte è il più rivelativo. L'artista prende l'avvio da un'intuizione, spesso carica di intensità emotiva e va dipanandola man mano che il colore o le forme si distendono.

Anche in quella che potremmo definire una sensibilità religiosa laicizzata tipica dell'ultimo Heidegger quando ha tentato di conferire lineamenti ad una realtà ultima e fondante - all'essere - ha fatto ricorso al linguaggio poetico; una poesiola di Goethe gli offre lo spunto. Goethe l'aveva tracciata nervosamente a matita sulla parete d'una capanna solitaria nel bosco di Tuering, il 6 settembre 1790:

«Su tutte le alture è pace;

su tutte le fronde avverti

un soffio appena;

Gli uccelli tacciono nel bosco.

Attendi, solo un poco e tacerai anche tu».

Un «è» intraducibile questo della poesia: non perché difficile o impenetrabile; piuttosto perché semplicissimo. «Ma questa semplicità resta ben lontana dalla vuotezza, dalla genericità che non consente formulazione. Nella poesia il semplice esprime un'eccezionale ricchezza».[30]

Il linguaggio poetico è essenzialmente evocativo; è in grado di lasciar trasparire e presagire una realtà che fonda le cose e contemporaneamente le trascende.

Nella religione avviene pressapoco lo stesso: l'intuizione di una presenza misteriosa che attraversa la vita e la realtà rappresenta il nucleo iniziale da dipanare. Certo con la forza dell'argomentare, che tuttavia non è distaccato e oggettivo; partecipa di un coinvolgimento esistenziale, che può essere anche appassionato.

Il linguaggio conferisce lineamenti e contorni all'emozione confusa e indistinta da cui prende le mosse. A sua volta il linguaggio trova nella parola, nel simbolo, nel rito i contorni che gli danno corpo e spessore. Perfino la creazione assurge a simbolo, carico di arcano: l'uomo che perviene a consapevolezza religiosa guarda la creazione e vi legge l'orma, o più esattamente la presenza del creatore.

Anche solo un primo confronto con il documento religioso ne offre evidente conferma.

In una suggestiva pagina di Luca (Le 12,22ss) la fiducia è suscitata a partire da un giro di osservazioni pacate e rassicuranti, che uno sguardo ammirato alla natura suggerisce: il giglio che s'adorna, l'uccello che volteggia, lontani da ogni preoccupazione: «Dio li nutre».

L'affermazione religiosa parla di Dio dalla vitalità e dallo splendore della natura, che l'uomo contempla e non sa spiegare. Gesù ricupera lo stupore attonito di fronte all'arcano: dà volto al mistero, risposta alla meraviglia, conforto all'esistenza.

Gesù muove da una consapevolezza interiore che esplora e manifesta una traccia profonda e disattesa. Dio non è invocato al di sopra della realtà; ne è piuttosto riconosciuto garante. L'uomo religioso si situa sul crinale in cui il rapporto oscuro della trascendenza al mondo si rende visibile. La sua è lettura profetica: guarda alle cose nella loro pienezza e nella loro fondazione. E da questo sguardo le nomina.

Il filosofo cerca la ragione. L'uomo religioso cerca l'incontro; per quanto l'incontro non sia privo di ragione. Il linguaggio poetico muove da una intuizione che dà volto inedito alla realtà. Il linguaggio religioso muove da un rapporto avvertito o presagito che introduce il dialogo con Dio: magari a partire dalle suggestioni della natura o dalle provocazioni del vivere quotidiano. Pone l'uomo di «fronte a Dio», «fisso in Jahvè», come vuole la più remota tradizione biblica;[31] una fiducia radicale, in cui l'intera esistenza è custodita.

In definitiva l'uomo religioso non parla di Dio: parla a Dio; Io chiama a testimone ultimo della sua vita.

L'atteggiamento credente testimonia una fondamentale certezza interiore che traspare anche nei gesti più consueti. Le esemplificazioni condotte sulla fonte per eccellenza della tradizione cristiana sottolineano con sufficiente chiarezza i diversi momenti dell'interpretazione religiosa e i conseguenti diversi percorsi su cui è incamminato il linguaggio religioso: che parla di Dio quale realtà assolutamente certa, per quanto misteriosa e nascosta - trascendente -; in nome di Dio tende a una comprensione singolare e fondante della realtà; soprattutto tende ad interpretare l'esistenza umana in rapporto costitutivo con Dio. Cosicché fra uomo e Dio è presagito un rapporto singolarissimo - unico - a Tu per Tu: è il vero fulcro dell'esperienza religiosa, della ricerca che la qualifica, del linguaggio che la esprime.

Su questo sfondo prendono significato tutte le figure di cui la religione, ogni religione si è sempre avvalsa. Vale la pena ricordare le più consuete, che fermentano le varie fonti della religione, quella biblica compresa. Il capitolo successivo le rievoca.

RICAPITOLAZIONE A MODO DI PARABOLA

Martin Buber è il pensatore ebreo tedesco, che ha vissuto la tragica esperienza della persecuzione e dell'annientamento sotto il regime nazionalsocialista.

La sua riflessione è tutta centrata sul rapporto interpersonale; /o-lú è il titolo della sua opera più significativa. Ha fatto scuola e ha richiamato alla dimensione dialogica, costitutiva della persona.

Per lui anche il rapporto con Dio si caratterizza per un'esperienza personale singolarissima, in cui il Tu assume tutte le dimensioni della risposta definitiva altrimenti impossibile o insensata.

La pagina proposta è scritta durante la seconda guerra mondiale; porta la drammatica risonanza dello scontro tragico in atto.

Dio: la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio umano

«Un mattino mi alzai presto per leggere le bozze della prefazione di un mio libro, ricevute la sera precedente; poiché si trattava di una specie di autoconfessione, desideravo rileggerla attentamente prima di darla alla stampa.

Scesi nello studio che mi era stato offerto come luogo di lavoro, se ne avessi avuto bisogno, e vi trovai già seduto alla scrivania l'anziano signore (si erano conosciuti la sera prima)

Dopo il saluto mi domandò subito dello scritto che avevo in mano e, saputone il contenuto, mi chiese se ero disposto a leggere ad alta voce. Accettai volentieri. Egli ascoltò gentilmente anche se con meraviglia e alla fine con evidente stupore.

Quando ebbi terminato egli intervenne, dapprima esitante e poi sempre più appassionatamente, trascinato dall'argomento che gli stava a cuore e disse: Mi meraviglio che le sia possibile di pronunciare tante volte la parola "Dio". Come può pensare che i lettori accolgano questo nome nel modo in cui lo vorrebbe saper inteso e onorato? Lei intende parlare di colui che è superiore ad ogni avvicinamento, a ogni comprensione umana, proprio questo essere superiore lei vuole indicare; ma in quanto pronuncia il suo nome, lo lascia in balia dell'uomo. Quale altra parola del linguaggio umano fu così maltrattata, macchiata e deturpata? Tutto il sangue innocente, che venne versato in suo nome, le ha tolto il suo splendore.

Tutte le ingiustizie che fu costretta a coprire hanno offuscato la sua chiarezza. Mi sembra una diffamazione nominare l'altissimo col nome di "Dio".

Gli occhi chiari come quelli di un bambino lampeggiava- no. La voce stessa era infiammata.

Poi ci sedemmo di fronte in silenzio per un poco. La stanza era inondata dalla chiarezza del primo mattino. A me sembrava che con la luce entrasse in me una forza. Non posso riferire esattamente ciò che risposi, posso soltanto accennare al discorso di allora.

Sì - risposi -, è la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio umano. Nessuna è stata talmente insudiciata e lacerata. Proprio per questo non devo rinunciare ad essa. Generazioni di uomini hanno scaricato il peso della loro vita angustiata su questa parola e l'hanno schiacciata al suolo: ora giace nella polvere e porta tutti i loro fardelli. Generazioni di uomini hanno lacerato questo nome con la loro divisione in partiti religiosi; hanno ucciso e sono morti per questa idea e il nome di Dio porta tutte le loro impronte digitali e il loro sangue. Dove potrei trovare una parola che gli assomigliasse per indicare l'Altissimo? Se prendessi il concetto più puro e più splendido dalla tesoreria più riposta dei filosofi, vi potrei trovare soltanto una pallida immagine di pensiero, ma non la presenza di colui che intendo, di colui che generazioni di uomini con le loro innumerevoli vite e morti hanno onorato e denigrato. Intendo parlare di quell'Essere a cui si rivolge la umanità straziata ed esultante. Certamente essi disegnano smorfie e scrivono sotto "Dio"; si uccidono a vicenda e dicono "in nome di Dio". Ma quando scompare ogni illusione e ogni inganno, quando gli stanno di fronte nell'oscurità piena di solitudine e non dicono più "Egli, Egli", ma sospirano "Tu, Tu" e implorano "Tu" intendono lo stesso essere; e quando vi aggiungono "Dio", non invocano forse il vero Dio, l'unico vivente, il Dio delle creature umane? Non è forse lui che li ode? Che li esaudisce? La parola "Dio" non è forse proprio per questo la parola dell'invocazione, la parola divenuta nome, consacrata per tutti i tempi in tutte le parlate umane? Possiamo rispettare coloro che lo disprezzano, perché troppo spesso altri si coprono con questo nome per giustificare ingiustizie e soprusi: ma questo nome non dobbiamo abbandonare e sacrificare. Si può comprendere che vi sia chi desidera tacere per un periodo di tempo delle "cose ultime", perché vengano redente le parole di cui si è fatto cattivo uso. Ma in tal modo non si possono redimere. Non possiamo lavare da tutte le macchie la parola "Dio" e nemmeno renderla inviolata; possiamo però sollevarla da terra e, macchiata e lacera com'è, innalzarla sopra un'ora di grande dolore.

La stanza si era fatta molto chiara. La luce non fluiva più, era presente.

L'anziano signore si alzò, si diresse verso di me, mi pose la mano sulla spalla e disse: "Vogliamo darci del tu?". Il colloquio era compiuto. Poiché dove due sono uniti veramente, lo sono nel nome di Dio» (Buber, 1961, 13-16).

NOTE

23 Per un'inquadratura pedagogica più completa cf Trenti, 1993. Per gli aspetti più specificamente teologici cf Fuchs, 1965 e Ebeling, 1987.

24 «Mi sembra che oggi vi sia un'area in cui tutte le ricerche si incrociano reciprocamente: quella del linguaggio. Il linguaggio è il terreno comune di incontro delle ricerche di Wittgenstein, della filosofia linguistica inglese, della fenomenologia che deriva da Husserl, delle ricerche di Heidegger, delle opere della scuola bultmanniana, e delle altre scuole dell'esegesi del Nuovo Testamento, delle opere della storia comparata delle religioni e dell'antropologia concernente il mito, il rito e la credenza, ed infine della psicoanalisi. Oggi siamo alla ricerca di una grande filosofia del linguaggio, che possa rendere conto delle molteplici funzioni del significare umano e delle loro relazioni mutue»: Ricoeur, 1965, 13.

25 La filosofia analitica e lo strutturalismo meritano un accenno critico: hanno offerto apporti notevoli e tuttavia sottendono enfatizzazioni unilaterali che vale la pena segnalare. La filosofia analitica ha tematizzato con una serietà inedita il problema del linguaggio. Ma nell'esigenza di rigore che l'animava s'annidava anche l'insidia più angustiante: precisamente il punto di vista della scientificità, mutuato dalle scienze della natura, e il conseguente principio della verificabilità presumevano di costringere il linguaggio all'unico punto di vista della verificabilità: quasi «avesse senso» solo quanto risultava verificabile. Ma il senso che l'uomo dà alla realtà va ben oltre il dato verificabile - anzi giustamente è stato sottolineato che il «senso» della verifica stessa è oltre la verifica (Ferré, 1972). Un'altra enfatizzazione è stata operata più recentemente dallo strutturalismo. La scoperta della “vitalità” del linguaggio ha fornito il presupposto per fare del linguaggio un mondo a sé, chiuso nei rapporti e nelle strutture che lo definiscono. Lo strutturalismo le ha indagate con serietà e radicalità: le ha quindi evidenziate, aprendo indicazioni preziose alla comprensione della logica interna del linguaggio. Ha trascurato un dato altrettanto essenziale che raccorda il linguaggio alla realtà, di cui è segno - l'aspetto semantico - e con l'uomo, che è il vero soggetto del linguaggio.

26 La divaricazione si delinea netta nella riflessione heideggeriana. Per la tradizione l'uomo ha la capacità di conoscere - logon ekon -, per Heidegger l'uomo è in quanto conosce. La comprensione non è una funzione conoscitiva, è il modo stesso di essere dell'uomo. Cf Heidegger, 1970, 224: L'esser-Ci come comprensione; cf anche Riceeur, 1969, 11 e ss.

27 Popper, 1970, p. XXX.

28 Wingenstein, 1974, 6.52.

29 Da un breve scritto di Heidegger, ora tradotto in HEIDEGGER M., Fenomenologia e teologia, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 38.

30 Heidegger, 1994, vol. 2°, 248.

31 Cf Von Rad, 1972, vol. 1°, 203.