Zelindo Trenti, L'esperienza religiosa, Elledici 1999

Anche la religione subisce l'urto spesso rude dei cambiamenti che attraversano il tessuto sociale e culturale. Un fatto del resto comprensibile, dato che la stessa religione vi gioca un ruolo protagonista.

Nel giro di alcuni decenni è cambiato il contesto culturale ed è contemporaneamente saltato il «sistema" che inquadrava l'esperienza religiosa. Di questo sistema restano ancora in piedi taluni frammenti; magari conservano un loro richiamo, sufficiente ad alimentare in taluni la nostalgia che il tutto si possa ricomporre. In realtà il sistema è saltato perché le condizioni di vita che lo alimentavano si sono progressivamente sfaldate.[1]

Accanto ai frammenti della concezione tradizionale affiorano man mano elementi nuovi; si manifestano atteggiamenti diffusi, impreveduti: suscitano di volta in volta sconcerto e speranza; impegnano ad ogni modo analisi e riflessione. Il dibattito sulla secolarizzazione ha avuto almeno il merito di darvi larga risonanza e renderli di pubblica consapevolezza.

Il termine stesso, abusato e a ragione sospetto, sembra offrire un'indicazione utile - globale e sotto certi aspetti generica - in grado di portare l'interesse e l'attenzione sulle emergenze affioranti e sulle mutazioni profonde che investono l'esperienza e la ricerca religiosa.

I diversi contesti culturali europei inoltre evidenziano atteggiamenti non omogenei di fronte al fatto religioso: fondamentalmente documentano una flessione della pratica esteriore e una crescita di consapevolezza e di responsabilità personale.

«Religione diffusa» è forse un concetto chiave per identificare il contesto attuale.

L'aspetto qualificante riguarda il rapporto cercato con l'esperienza concreta: la religione viene accostata come fonte di identità e di progettualità personale.

NEL SEGNO DELLA TRANSIZIONE

La plausibilità compromessa

Una breve premessa può risultare orientativa.

La religione s'è man mano imposta nella tradizione cristiana quale custode e garante del significato definitivo.

La progressiva secolarizzazione [2] ha richiamato l'attenzione sull'orizzonte storico-esistenziale. Tende oggi ad esplorare il senso situato e parziale dell'esperienza; si impegna «qui e ora». Le enunciazioni sovrastoriche definitive - escatologiche - non risultano più a fuoco: appaiono mitiche o fantasiose.

Tentativi anche originali e vasti di ripensare il fatto religioso, soprattutto teologico, nel postconcilio hanno avuto larga risonanza: ma la credibilità della tradizionale consuetudine religiosa non è stata ricuperata. Anzi, specificamente in ambito culturale, si è dato plausibilità alla tesi piuttosto sconcertante della religione come «proiezione» umana; l'enfatizzazione antropologica ha offerto a proposito ampia legittimazione e ha finito col relegarla fra le esperienze ambigue che, di fronte alla verifica, lasciano trasparire margini vistosi di perplessità e offrono motivi di «sospetto».

A torto o a ragione la tradizione religiosa ha perduto la sua indiscussa credibilità.

La religione sotto verifica

Nel contesto italiano recente si è potuto definire «religione di scenario» il complesso di manifestazioni che accompagnano riti e pratiche di vaste zone dell'Italia. Altre interpretazioni hanno preferito il tema della «religione diffusa».[3]

Sembra che una religiosità ramificata e pervasiva subentri ad una pratica tradizionale più organizzata e condivisa: la secolarizzazione ha incrinato la consuetudine, non sembra aver scalfito l'esigenza; la religione cerca nuovi spazi, per lo più disancorati dalle strutture confessionali e laiche tradizionali. Percorre diramazioni inedite, si avvale dei movimenti, aggrega da condizioni umane diverse. Affiora come sensibilità «diffusa», predilige situazioni emotivamente cariche, ma religiosamente generiche.

L'ultima, vasta indagine dell'Università Cattolica sulla religiosità in Italia rileva ulteriori e profondi cambiamenti in atto (Cesareo et Alii, 1996); sottolineano un'adesione ancora notevole, ma secondo articolazioni molto divaricate, con una singolare diversificazione del senso di appartenenza.

E oltre la diversa appartenenza in chi vi dà credibilità come in chi la rifiuta tace la veemenza polemica e per lo più si afferma sempre più diffuso un atteggiamento laico che non combatte di per sé la religione: piuttosto la lascia fuori causa e finisce coll'ignorarla.

Lo spazio alla religione in una struttura secolarizzata

E tuttavia l'allarme dato negli anni settanta sulla scorta dell'analisi di una pratica religiosa vistosamente in declino, alla lunga è apparso unilaterale. La religione ha manifestato radici più profonde e tenaci di quanto una prima constatazione non lasciasse sospettare. E risultato via via più evidente che non di tracollo della religione si trattava, ma di evoluzione del concetto e della funzione della religione (Malizia-Trenti, 1991). Religione, cultura, società sono in rapido mutamento e perseguono, lungo piste sinuose e imprevedibili, un proprio assestamento e una nuova relazionalità. All'interno di una evoluzione complessa e onnicomprensiva s'impone la domanda se sia possibile ricomporre la nuova identità che la religione va perseguendo, o almeno identificare le tracce che alimentano la ricerca.

C'è anzitutto in atto in vasto processo di razionalizzazione che investe l'intera organizzazione sociale, impegna la collettività ad un'avveduta e razionale elaborazione di condizioni umanizzanti: non c'è settore della vita pubblica o privata che non tenda a darsi una sua salda e organica consistenza; a garantirsi condizioni di sopravvivenza e di espansione; a sforzarsi di escogitarle e di consolidarle.

Un impegno che chiama a raccolta le risorse individuali e collettive; in cui tutto è affidato all'inventiva, all'estro e all'avvedutezza: tende ad elaborare un progetto globale che fa i conti esclusivamente con la razionalizzazione dei mezzi e dei fini. Dimensioni interiori, motivazioni personali e tanto più considerazioni di ordine metastorico non sono rifiutate; semplicemente non hanno spazio, né rilevanza.

L'individuo tende ad essere garantito dalla previdenza, a prescindere dal modo singolare con cui la esperimenta; è quotidianamente alle prese con un sistema articolato e puntuale che tendenzialmente soddisfa le sue esigenze; e dove non arriva suscita rivendicazione. Sul sistema previdenziale si concentra sempre più avvertitamente la ricerca di sicurezza. L'area del ricorso religioso viene man mano riducendosi, si estenua lo stesso anelito alla trascendenza che costituisce la risorsa della vita religiosa.

Tuttavia appare sempre più evidente che questa pianificazione, razionalmente accorta, accettata, magari ricercata ed esigita dal singolo, lascia margini di insoddisfazione, di insofferenza e di rifiuto, da più parti sottolineati.[4]

La persona umana si tiene al riparo delle strutture pubbliche e previdenziali: ma a queste non si lascia ridurre; non accetta di stemperare la sua iniziativa o dissolvere la sua responsabilità nelle maglie sempre più strette e alienanti dell'organizzazione e della razionalizzazione sociale. I sociologi rilevano chiaramente il fatto: l'osservazione di Luckmann sembra aver colto nel segno: «la struttura sociale è secolarizzata, l'individuo no».[5]

LA FUNZIONE DELLA RELIGIONE NELL'ESPERIENZA UMANA

Gli indici di una evoluzione in atto

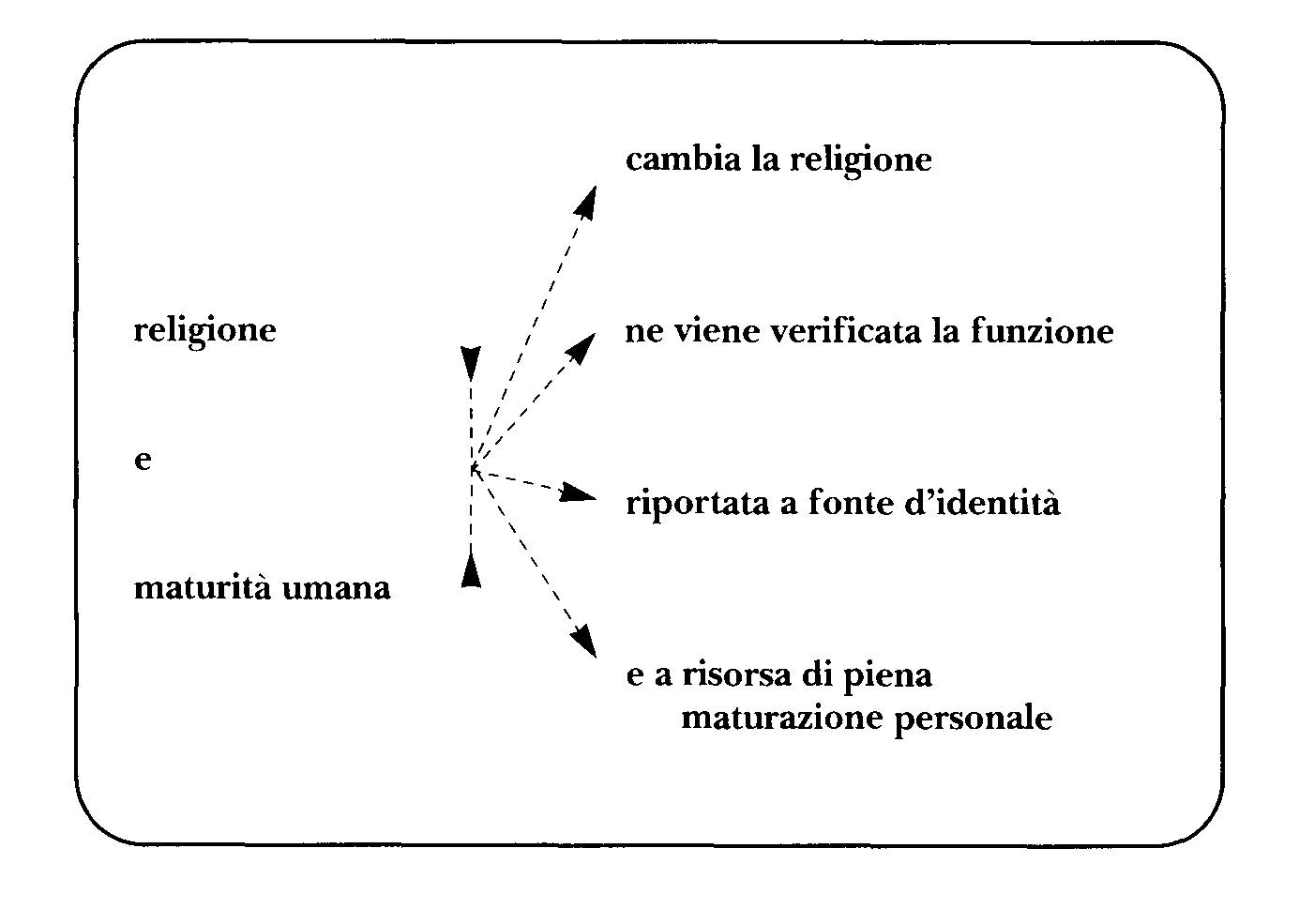

Cambia la religione anche sotto l'urgenza di esigenze nuove che si impongono nell'elaborazione di una nuova identità. Un'indagine europea pubblicata nell'84 ha sondato i bisogni religiosi degli europei: ha rilevato chiaramente l'ambiguità del termine stesso «religione» e la diversa valenza che gli viene attribuita.

Risulta piuttosto discontinua la correlazione fra appartenenza confessionale e pratica religiosa: molti europei si dichiarano religiosi (63%), ma non si riconoscono in nessuna istituzione religiosa, o addirittura dicono di non appartenere a nessuna religione (18%). Addirittura si dichiarano religiosi e magari non credono in Dio; oppure credono in Dio e non si riconoscono religiosi. E evidente l'ambivalenza del termine «religione» (Stoetzel, 1984, 116 e ss). Qualche anno dopo una ricerca più mirata, aveva sottolineato una chiara diversificazione dell'atteggiamento religioso a seconda delle tradizioni, e delle situazioni dei singoli Paesi europei. La ricerca, condotta nel 1990 dalla Fondazione Agnelli sul tema «fede, cultura religiosa e modernità», raccoglie una serie di monografie di autori diversi, ciascuna relativa ad un Paese specifico: Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria.

Purtroppo i singoli studi adottano metodologie diverse, per cui il confronto non è semplice: tuttavia è evidente la diversificazione netta nella religiosità che caratterizza i singoli Paesi: forte calo della pratica tradizionale in Spagna, notevole disparità regionali nella pratica in Francia, dove la percezione di una diversa religiosità - secolare - è continuamente richiamata; religione di Stato, Chiese indipendenti, Chiesa cattolica romana costituiscono l'intreccio delle religioni nel Regno Unito con una pratica molto ridotta soprattutto nell'area anglicana; in Germania infine la religione assolve spesso il ruolo di orientamento etico, tanto da offrire ai vari movimenti ecologisti, pacifisti, femministi simboli e prospettive.

Più specificamente per l'Italia una vasta ricerca sull'atteggiamento di quanti erano interessati all'educazione religiosa scolastica, metteva in luce all'inizio degli anni '90 un aspetto ulteriore, di grande rilevanza sotto il profilo educativo: «... la stessa percezione del dato religioso risulta segnata da notevole evoluzione... la religione e i suoi principali contenuti sono percepiti in una sensibilità nuova e in un'interpretazione piuttosto vasta e universale; meno attenta all'elaborazione della tradizione cristiana, più sensibile alle concezioni veicolate dalle grandi tradizioni religiose, specialmente orientali; poco interessata al richiamo dell'istituzione, più disponibile a criteri di significatività insiti nella diversa tradizione religiosa; distante dalla preoccupazione dogmatica, attenta alla provocazione esistenziale» (Malizia-Trenti, 1991, 323).

Una nuova identità della religione?

Se poi si vuole interpretare, dentro questa evoluzione, la tendenza che sembra man mano prevalere, forse l'indicazione più pertinente viene da uno studio di Cipriani: lo stesso titolo, La religione diffusa, potrebbe identificare l'aspetto saliente.

Scrive Cipriani: «... per "religione diffusa" non è da intendere la cosiddetta religione naturale fondata su alcuni valori e sentimenti largamente presenti e condivisi. E neppure essa è identificabile con una sorta di "sacro anonimo" che caratterizzerebbe molti atteggiamenti e comportamenti di persone e gruppi "religiosi" ma non legati ad alcuna istituzione o denominazione, dunque non toccati dalla problematica dell'appartenenza, dell'affiliazione.

Il punto qualificante del concetto di "religione diffusa" è rappresentato dal fatto che esiste o almeno vi è stato nel passato un qualche legame con una particolare forma di credenza religiosa e dunque di religione-di-chiesa. Da tale contingenza ha origine il flusso canalizzato che permea, in forme di intensità graduata, l'azione sociale di quanti in una o più occasioni manifestano concretamente l'esistenza di inputs progressi, debitamente introiettati e poi rivissuti, recuperati, fatti riemergere» (Cipriani, 1988, 15-16).

Vale la pena anche rilevare il significato che lo studioso attribuisce a questo nuovo tipo di religiosità: «Ma l'eco di fondo della religiosità diffusa è anche tanto più forte, quanto più l'istituzione ecclesiale, recuperando il proprio ruolo di produttrice di senso, riporta alla luce anche gli elementi più specifici (e pertanto più provocatori rispetto all'ideologia burocratico-razionale presente nella società circostante) della propria visione del mondo e della vita. Tra una società secolare in crisi e una ripresa dell'amministrazione ecclesiastica del sacro, la religiosità diffusa si situa allora in un'area intermedia, permanendo troppo "laica" per accettare gli elementi più specifici della dottrina e troppo bisognosa di senso per adattarsi a vivere in un'epoca che permane "senza Dio e senza profeti"» (Cipriani, 1988, 88-90).

Muta dunque la sensibilità religiosa, va modificandosi la stessa comprensione e il significato che si attribuisce alla religione. La lunga citazione tende a documentare un aspetto fondamentale dell'evoluzione religiosa in atto, ribadito dallo stesso Cipriani nel più recente intervento, che interpreta la situazione nazionale odierna (Cipriani, 1996): dall'assunzione di una dottrina normativa ci si è portati sul versante della «responsabilità» individuale, rivendicando un'autonomia che potrebbe anche rivelarsi fragile o addirittura inconsistente.

Donde il richiamo alla pratica personale e comunitaria. In realtà l'atteggiamento dei fedeli non sembra disponibile a ripristinare un complesso di pratiche rituali, neppure a riassumere una disponibilità passiva, quanto, caso mai, a valorizzarne le prospettive di vita, l'orizzonte di senso, capaci di rifondare la credibilità del vivere quotidiano.

Volendo identificare in sintesi alcune delle tracce significative che si vanno profilando nell'atteggiamento religioso, si potrebbe abbozzare un primo bilancio provvisorio.

1. Si delinea un risalto dato alla soggettività nel nostro contesto culturale, che naturalmente provoca e segna anche l'atteggiamento religioso. Merita attenzione il richiamo di un attento studioso della situazione specifica italiana: «in effetti, specialmente parlando con i giovani (...), si capisce che la società moderna, restringendo gli orizzonti alla soggettività dei singoli (...), rende i singoli prigionieri di se stessi, della propria esistenziale solitudine come della altrettanto esistenziale, mancanza di senso».

Ma perfettamente a proposito sottolinea pure che «nella soggettività non c'è solo il pericolo del soggettivismo (quasi dell'egoismo) ma c'è anche un accresciuto riconoscimento della potenzialità dell'uomo come essere unico e irripetibile».[6]

2. In questa provocazione di segno etico è sotteso un ripensamento del ruolo della religione e in particolare della vocazione cristiana dell'uomo.

Secondo una delle più qualificanti rivendicazioni dell'annuncio cristiano la natura è sotto la signoria dell'uomo. Cambia di conseguenza anche il rapporto dell'uomo con la propria natura. Non solo la realtà materiale ma la persona stessa - l'esistenza - è percepita in una progettualità totale: è compito irrinunciabile e aperto. La statura dell'uomo è tutta da inventare: la sua responsabilità è dilatata. Nel richiamo religioso lo stesso concentrarsi sulla soggettività proprio della sensibilità contemporanea non costringe entro l'armatura angusta dell'individualità, ma presagisce ed esplora l'orma e il richiamo d'una presenza trascendente, fonte ultima di pienezza umana, che all'origine è vocazione e chiamata; solo successivamente risulta compito e impegno.

3. La religione sembra così provocata proprio dove la persona cerca l'orientamento e il senso sia della quotidianità come della globalità della propria esperienza.

Precisamente dove il significato situato e il senso totale si frammentano o addirittura si dissolvono la religione è chiamata in causa, non tanto per se stessa, quanto per una sottesa ricerca di identità che urge soprattutto nell'età giovanile.

E proprio in quanto la religione fa riferimento ad un orizzonte trascendente e definitivo si accredita quale riferimento irrinunciabile, forse risolutivo, fra i tanti che il contesto propone, oltre la ridda delle interferenze, delle ambiguità e delle contraddizioni.

4. Restano oscurità e problemi aperti segnati precisamente dagli aspetti richiamati: riguardano l'accento portato sul soggetto con tutto il rischio di arbitrarietà, di chiusura, di incomunicabilità che lo insidia; riguardano il contesto immediatamente sollecitante al possesso e al consumo; riguardano in modo particolare la religione stessa privata di sufficiente visibilità sociale e culturale.[7]

Religione e maturazione personale: un rapporto da tematizzare

Nell'insieme è evidente che la religione cambia, anche perché cambiano la cultura e la società di cui è parte integrante; e cambiano le domande poste alla religione: causa non ultima della sua continua evoluzione, appunto per ritrovare oltre la propria verità, anche la propria funzione.

Quando si è tentato di dare un nome a questo cambiamento la parola «secolarizzazione» è tornata spesso, magari abusata: se non altro perché evasiva e generica.

Citando una riflessione più recente si è fatto riferimento alla «religione diffusa», presumendo di cogliere più da vicino un fenomeno complesso ed evidentemente non del tutto controllabile.

Oltre le etichette sempre piuttosto vaghe e inevitabilmente generalizzatrici si possono rilevare i riferimenti salienti in cui la religione viene chiamata in causa:

a. C'è innanzitutto un'esigenza di significatività esistenziale quale ruolo e quale funzione compete alla religione nell'ambito di una faticosa elaborazione di valori e di significati?

b. In particolare là dove è in gioco il senso definitivo dell'esistenza la religione sembra custodire e suggerire indicazioni preziose per la risposta o per la direzione nella quale cercarla.

c. Inoltre il tessuto sociale di relazionalità e di solidarietà cerca nuove vie di realizzazione e di legittimazione; proprio là dove le motivazioni risultano indispensabili per ricreare un tessuto sociale umanizzato, la religione si ripropone come riferimento accreditato e talora risolutivo.

d. Di conseguenza la «visibilità» della religione non sembra più tanto da riscoprire nelle «pratiche religiose»; del resto, almeno per quello che riguarda l'Italia, osservate dai giovani più o meno nella stessa proporzione in cui le osservano gli adulti.

Soprattutto i giovani riscoprono la religiosità su altri versanti, quali l'associazionismo, il volontariato, l'esperienza religiosa condivisa con il gruppo, l'aggregazione, il movimento, l'impegno per una diversa qualità di vita...[8]

In sintesi si può tentare di cogliere l'aspetto qualificante della religiosità attuale: nel riferimento più o meno esplicito e consapevole alla valenza «secolare» ed «esistenziale», la religione viene restituita alla sua verità e alla sua funzione prioritaria di fermento orientativo dell'esperienza anche consueta, fino a situarsi nei casi in cui è vissuta con piena disponibilità quale asse portante dell'intero progetto esistenziale.

Pure il richiamo a fare i conti con l'esperienza concreta, quotidiana, a verificare cioè la funzione della religione nella significatività della situazione consueta è pertinente; senza tuttavia disattendere lo spazio alla simbolizzazione e all'idealità. E lì che viene valorizzato il ruolo specifico della religione che elabora le motivazioni: e tuttavia, riferendole alla quotidianità, preserva dall'astrattezza e dall'illusorietà incombenti, dove mancasse la presa sull'esperienza concreta. La religione può risultare così in grado di unificare progressivamente l'esistenza; di cooptare attorno ad un'unica motivazione scelte e interessi parziali, organizzandoli in una gerarchizzazione interiore e consapevole, integrandoli in una visione unitaria, saldamente motivata.

La religione si rivela una delle risorse risolutive dell'esistenza, situata nel cuore di questa e significativa precisamente là dove riscopre la propria funzione umanizzante per la vita personale e comunitaria.

La spinta attuale sembra dunque spostare l'asse e portare la religione sul fronte dell'educazione integrale della persona: da una visione cristiana coerente da trasmettere e da inculcare alla ricerca e all'esplorazione della dimensione religiosa che unifichi e risignifichi l'esistenza.

Una svolta segnata dalla caduta o comunque dalla svalutazione delle «pratiche religiose» e dunque dalla perdita della «tradizionale visibilità» della religione; e perciò dallo smarrimento del suo significato culturale ed educativo.

La sfida che si delinea sembra portarsi sul rapporto che la religione è in grado di instaurare con il progetto esistenziale. Al Cuore dell'educazione attuale sta la realizzazione del singolo. La religione quale ruolo vi gioca? In ambito educativo non è l'analisi della religione in sé, ma la verifica del suo apporto umanizzante.

Allora le domande orientative sono due:

- quale parte ha la religione nell'esperienza individuale e collettiva?

- come si innerva nei dinamismi che promuovono il progetto personale e la consapevolezza a culturale?

La ricerca religiosa nel suo complesso è oggi in grado di ridare plausibilità al fatto religioso e di accreditarne il contributo alla maturazione umana. In altre parole l'analisi corretta del fatto religioso sembra costituire il presupposto indispensabile della «socializzazione religiosa», decisivo per l'attenzione, magari per l'adesione alla comunità credente.

Un grafico può richiamare gli elementi sottolineati.

IL SIGNIFICATO DELL'APPARTENENZA

L'interesse alla religione riemerge sul versante dell'individualità. E più precisamente in quegli atteggiamenti alternativi e irriducibili alla razionalizzazione sociale.

Si viene così definendo lo spazio individuale anche in ambito socialmente secolarizzato. Risulta più chiaro il versante cui è indispensabile far appello: percorre le piste della risonanza interiore, della rispondenza profonda alle aspirazioni della persona.

Per quanto risulti evidente anche il pericolo che un'opzione del genere sottende. La secolarizzazione della struttura sociale rischia di ridurre l'esperienza religiosa a fatto individuale e privato. La città è ormai secolare, almeno nel contesto occidentale. Se è chiaro che non si può far appello alle strutture sociali e politiche della «città secolare» - le strutture pubbliche liquidano la religione (Berger) -, è altrettanto includi- bile il problema di come nella città secolare si possano inventare e garantire strutture di socializzazione e di educazione religiosa (Trenti, 1985).

Alla ricerca di un nuovo rapporto con l'istituzione

Il problema del rapporto con l'istituzione è stato comunque imposto e in certo senso esasperato dal processo di secolarizzazione. Soprattutto in ambito educativo è evidente che le condizioni ambientali sottendono un'incidenza difficilmente calcolabile.

La questione riguarda specificamente come ricostruire una «socializzazione religiosa» da tempo fortemente intaccata precisamente nelle sue premesse: come evidenziare i significati o il significato della religione quando le strutture sociali oggettive non lo veicolano più?

Anche qui è indispensabile riflettere sulla situazione complessa attuale. In quanto il singolo è concentrato sulla propria esperienza e risulta impegnato a definire l'orizzonte del progetto personale, il significato non è più disposto ad accoglierlo dall'esterno come un fatto che si giustappone o si sovrappone all'esperienza; è caso mai attento a presagirlo ed esplorarlo nella propria interiorità, nello spessore che la contraddistingue.

L'adesione religiosa non sembra più potersi mutuare dai modelli sociali; può caso mai venir perseguita attraverso i modelli sociali, dove questi inducono a rivisitare il vissuto, a verificarne il significato, ad elaborarne l'orizzonte.

Cambia l'obiettivo e si rinnovano le strategie.

Orientativamente si potrebbe dire che l'obiettivo risulta iscritto nell'esperienza stessa, nel suo presagio religioso da esplorare ed evidenziare. La domanda torna di rimando all'istituzione: quali condizioni e strutture promuovere per sostenere la ricerca interiore? come ricreare un contesto culturalmente significativo?

La sociologia religiosa è da decenni impegnata su questo fronte.

Qui, faccio riferimento a due studi a proposito esemplari, soprattutto per gli apporti che vengono da una recente rivisitazione del rapporto società civile e istituzione religiosa:[9] di fatto si va profilando una singolare quanto inedita relazionalità anche in ambito specificamente cristiano, con la Chiesa. Si è andato progressivamente delineando un modo nuovo di appartenenza che merita di venir decifrato.

L'appartenenza forte in contesto segnato dall'ideologia

In un contesto fortemente ideologizzato come quello dei primi anni '70 la provocazione più grave era rappresentata dalle diverse ideologie che si contendevano il campo. L'adesione ad una di queste poteva assumere i caratteri stessi dell'appartenenza religiosa: l'utopia esistenziale o storica poteva interpretare ed esaurire l'anelito religioso.

Uno studio di Luckmann, allora tradotto in Italia e largamente conosciuto, e il più recente saggio di Berger consentono di riflettere sul progressivo cambiamento di mentalità verificatosi in questo ventennio e sulle condizioni socio-culturali dell'atteggiamento religioso attuale.

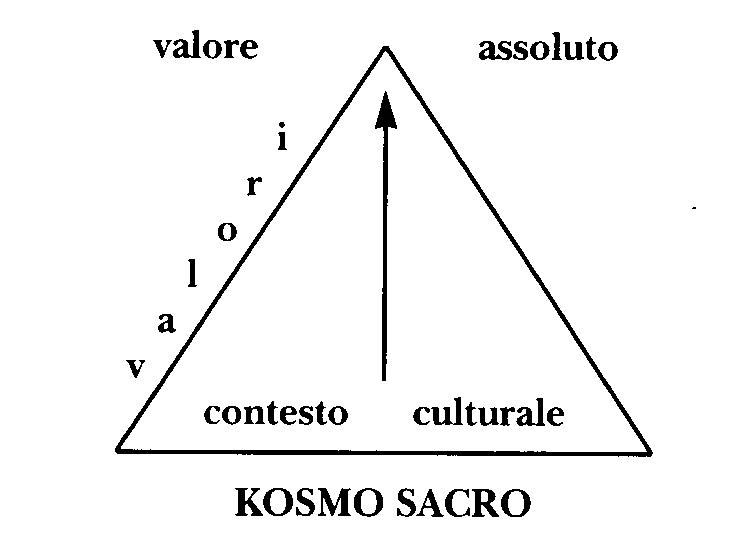

Luckmann ha di fatto esplorato le condizioni che favoriscono il nascere di una certa concezione di vita - cosmo sacro - e le leggi di socializzazione che sollecitano il singolo individuo e gli consentono di interiorizzarla. Assecondando la traccia di Weber, ha esplorato il ramificarsi e il differenziarsi nelle società più avanzate delle competenze e dei ruoli religiosi; dello strutturarsi di processi educativi capaci di suscitare e alimentare l'esperienza religiosa. Berger ha inteso ripensare il rapporto società e religione in un contesto in cui l'istituzione ha perso smalto o comunque le istituzioni si sono moltiplicate e frammentate anche in ambito specificamente religioso.

Luckmann analizza la funzione della religione nella società e i meccanismi attraverso i quali l'individuo interiorizza i modelli sociali. Secondo la sua analisi, in un'interpretazione sociologica elementare, si può definire il fenomeno religioso come «la trascendenza della natura biologica da parte dell'organismo umano» (Luckmann, 1969, 62).

Questo sforzo di trascendimento va concretizzandosi in una compagine organizzata secondo una gerarchia di valori, socialmente rilevanti e oggettivamente consistenti (kosmo sacro).

In questo senso ogni ambiente propone una gamma di significati, strutturati secondo una gerarchia sufficientemente organizzata attorno ad un valore prioritario. Costituiscono un quadro per così dire oggettivo che si propone alla considerazione del singolo, il quale può interiorizzarlo e assumerlo come visione condivisa, come orizzonte personale di vita.

L'aspetto fecondo, dal punto di vista religioso, resta il fatto che l'intero organizzarsi del kosmo sacro e la valenza dei suoi significati esistenziali risultano orientati dal valore scelto come definitivo e ultimo. Anzi dove l'orizzonte di vita che il kosmo sacro propone viene interiorizzato e fatto proprio dal singolo, il valore veicolato si trasforma in significato ultimo di vita, motivazione esistenziale privilegiata.

Considerazioni del genere, in ambito sociale, trovano conferma nella riflessione antropologica: il singolo progetta la propria esistenza sulla base di un valore riconosciuto con definitivo e scelto quale «senso» dell'esistenza (Scheler, 1968).

Un grafico può evidenziare il punto di vista di Luckmann.

Esplicitando in sintesi la prospettiva di Luckmann, si può dire che ogni contesto culturale elabora un orizzonte di senso, struttura una gamma di significati che si cristallizzano in una gerarchizzazione sociale oggettiva - un kosmo sacro - (Luckmann, 1969, 81). Così la socializzazione religiosa passa attraverso una certa interiorizzazione della concezione del mondo veicolata dal kosmo sacro, con cui ciascuno viene a contatto (Luckmann, 1969, 70).

La novità e la provocazione di un contesto secolarizzato stanno appunto nel constatare che un kosmo sacro tradizionalmente autorevole ha perduto la presa: si è svuotato. Forse oggi potremmo dire più realisticamente che si è frantumato, moltiplicandosi in una pluralità di «kosmi sacri».

Il singolo si trova di fatto alle prese con una molteplicità di orizzonti di significato: e molti di questi si propongono con il carattere e la pretesa di riferimento ultimo. Si trova dunque provocato da una situazione singolare e, in tanta parte, inedita. Ha bisogno come istanza esistenziale, come condizione antropologica di vivere dentro un kosmo sacro: Eliade direbbe dentro un orizzonte razionalmente organizzato e definitivamente significativo, senza del quale l'uomo non vive (Eliade, 1992, 7). E tuttavia la società non gli offre quest'orizzonte - oppure ed è lo stesso - gliene offre molti e magari contrastanti.

La situazione che ne consegue a livello esistenziale è che il singolo rimane frastornato e sconcertato: vive alla giornata in una frammentazione dispersiva che a lungo andare può incrinare il suo equilibrio e comunque rischia di demotivarlo religiosamente.

Per lo più resta esposto alla suggestione dell'ideologia; asseconda utopie storiche o prospettive esistenziali con un'adesione anche totalizzante che ha tutti i caratteri di una «religione orizzontale»: di fatto interpreta e sostituisce l'aspirazione religiosa.

Il tramonto dell'ideologia e l'appartenenza debole

Quella situazione, soggiacente al saggio di Luckmann, si è andata progressivamente modificando.

La religione ha tenuto. Piuttosto si sono diramati e moltiplicati i percorsi religiosi; spesso si sono anche inquinati o svuotati. Ma proprio i loro moltiplicarsi, divaricarsi, svuotarsi ha sottratto loro ulteriore credibilità.

Non solo il «Kosmo sacro» della tradizione cristiana, ma il «Kosmo sacro come tale» su qualunque tradizione religiosa si radichi, non sembra più imporsi con i caratteri dell'assolutezza e della definitività rilevate da Luckmann. L'istituzione a sua volta sembra aver perso la presa e lasciar ampi margini di perplessità. Il singolo è sempre meno disposto a darle credito scontato: ne verifica la proposta; si riserva margini di revisione critica.

Lo studio recente di Berger mi pare sostanzialmente raccogliere questa esperienza che sembra caratterizzare l'odierna situazione religiosa.

Dalle sue annotazioni si va profilando un'altra ipotesi, sociologicamente interessante, di fatto nel contesto attuale, assai frequente: da questa pluralità di «kosmi sacri» il singolo estrapola selettivamente significati parziali; di sua autorità e iniziativa li organizza in un kosmo sacro tutto suo. Naturalmente questa strutturazione personale e soggettiva condivide molti significati con il contesto. E tuttavia, l'orizzonte definitivo di senso, il significato ultimo ciascuno se lo forgia secondo una propria gerarchia di valore, fondata su criteri personali, in tanta parte soggettivi.

L'individuo ha ancora una visione religiosa della vita - ha ancora un orizzonte ultimo di senso -, e però non si può dire che questo corrisponda alla gerarchia oggettiva proposta da una qualunque istituzione sia religiosa, magari la chiesa, sia laica a base ideologica - a sfondo scientifico, politico, economico...

Risulta una situazione singolare: al posto della religione intesa come orizzonte assoluto e vero, come orizzonte sociale condiviso di senso, affiora una religione come orizzonte personale e soggettivo di senso. Sufficientemente inculturato perché si attiene a tanti valori e significati presenti e condivisi; e però connotato di una singolarità e soggettività accentuate, data la rielaborazione di una gerarchia perseguita con criteri selettivi per lo più su base individualistica o addirittura arbitraria. Una conferma può venire anche da una considerazione spontanea circa la religiosità attuale, in questo suo diffondersi vasto e frammentato, in tanta parte incomparabile nelle rispettive accentuazioni e caratterizzazioni (cf Nuovi Movimenti Religiosi).

Merita attenzione anche la ragione che Berger propone.

DALL'APPARTENENZA RELIGIOSA ALL'ADESIONE DI FEDE

Il tema dell'appartenenza e della pratica conseguente, strettamente legato all'istituzione quando questa è «forte», non è più in grado di legittimare la pratica religiosa appena il legame istituzionale si allenta. L'adesione religiosa non trova più sufficiente garanzia nel contesto. Caso mai fa appello a motivazioni interiori; in definitiva ad un'opzione di fede.

Una fede responsabile [10]

Il tema dell'appartenenza e del suo significato attraversa di fatto lo studio di Berger e ne qualifica la riflessione. La logica del suo stesso argomentare impegna a verificare il nucleo interiore dell'adesione religiosa.

«Le istituzioni religiose sono necessarie per fornire una struttura di plausibilità alle credenze religiose. In ciò, una volta di più, la religione non è unica: ogni credenza richiede un simile sostegno sociale. Si può solo dire che la religione ne ha particolarmente bisogno a causa del carattere straordinario (per la maggior parte delle persone) metaempirico delle sue affermazioni. Ho bisogno di un sostegno sociale per ciò che penso dei miei simili, nonostante il fatto che abbia a che fare con loro tutti i giorni; senza tale sostegno occorrerebbe ristabilire spesso la fiducia in ogni interazione umana. Ma io non ho mai visto gli dei; se devo professare la mia fede in loro ho assoluto bisogno di un sostegno sociale per questa fede» (Berger, 1994, 163).

La posizione di Luckmann resta così confermata: più che l'origine della religione, Berger ne analizza la prassi consueta, pure segnata obbligatoriamente dal rapporto con l'istituzione. Ma l'analisi viene approfondita e offre una traccia singolarmente feconda dove osserva: «Si può ulteriormente distinguere tra istituzioni "forti" e "deboli".. Questa distinzione non implica alcun giudizio di valore; è semplicemente descrittiva. Un'istituzione forte è quella i cui modelli di comportamento e di pensiero sono stati interiorizzati fino ad essere dati per scontati, apparentemente auto-evidenti, e perciò tali da non richiedere molta riflessione...

Al contrario, un'istituzione debole, pur continuando a configurare o "programmare" un comportamento, lo fa in modo molto meno affidabile. Il grado di interiorizzazione è inferiore, i modelli dati per scontati sono più fragili, sorge ogni genere di interrogativo. Di conseguenza gli individui sono spinti alla riflessione e all'incertezza» (Berger, 1994, 166).

Le considerazioni puntuali e pertinenti pongono le basi per ripensare il rapporto con l'istituzione; offrono a Berger il destro per rivisitare una delle intuizioni che lo accompagnano nell'analisi dei fenomeni sociali e religiosi contemporanei: l'idea di scelta. La modernità nella lettura che Berger propone è segnata in forma qualificante e risolutiva dalla possibilità di scelta: La modernità è un gigantesco spostamento dal destino alla scelta nella condizione umana (Berger, 1994, 90).

L'appartenenza religiosa ribadisce lo stesso spostamento: dal destino - condizione obbligante - alla scelta responsabile.

Nella riflessione di Luckmann la forza dell'istituzione sembra prevaricante. Nelle considerazione di Berger la presenza dell'istituzione viene relativizzata: proprio la pluralità e la diversificazione delle istituzioni ne ridimensiona la presa sulle scelte individuali.

La distinzione che Berger introduce fra istituzione forte e istituzione debole ribadisce la novità del punto di vista. L'istituzione «debole» e la conseguente appartenenza relativa non risulta più obbligante: le scelte sono fatte su base parziale e plurima. L'istituzione non è più in grado di rivendicare un diritto esclusivo e totalizzante.

L'appartenenza e l'intensità dell'appartenenza non si impongono più come un dato oggettivo e strutturante: il singolo ha diritto e dovere di scelta; rivendica propri criteri e spazi di disponibilità e di appartenenza. Ritrova la responsabilità delle proprie decisioni, anche nell'ambito della fede.

L'apporto di Berger alla riflessione religiosa attuale mi pare che si possa ravvisare nel cuore della sua concezione della modernità come condizione obbligata di scelta.

La fede ha cessato di essere una certezza veicolata dall'Istituzione: è una possibilità che ha tutte le carte in regola per legittimarsi anche a livello razionale: la modernità rende obbligatoria la scelta: comporta una valutazione personale irrinunciabile; rende quindi la fede stessa più personale e libera.

In definitiva la responsabilità si sposta dall'istituzione alla persona.

Il che spiega in radice gli orientamenti effettivi che ricerche recenti anche in Italia hanno rilevato. Si restringe il numero delle adesioni scontate e totalizzanti; cresce la disponibilità di quanti verificano la proposta cristiana e la assumono in termini più avvertiti e magari critici, come è stato sopra ricordato (Cipriani, 1996).

Una fede plausibile

E un'ulteriore considerazione: la fede non risulta una scelta obbligata; è tuttavia una scelta plausibile.

Una fondamentale esigenza di razionalità pone il problema religioso: la soluzione di fede è giustamente affidata ad una libera decisione del singolo, come resta affidata alla sua libera decisione l'opzione per il caos o per il nulla. «Si potrebbe dire che entrambe le possibilità esigono un atto di fede, benché solo la soluzione religiosa fornisca una base alla fede nel senso della fiducia» (Berger, 1994, 136).

Così Berger ritrova nell'ambito dell'opzione religiosa la condizione tipica della modernità. E ragionevolmente può concludere che «la fede nella trascendenza, dunque, non è affatto un atto necessario». E un atto legittimo, razionalmente anche più motivato della scelta alternativa (ivi); in grado di leggere in trasparenza la realtà e ravvisarvi i segni di una trascendenza che ne costituisce la risorsa misteriosa e risolutiva.

La scelta di fede viene legittimata precisamente per dare struttura di plausibilità radicalmente razionale a fatti ed esperienze che si impongono a livello sociale e culturale.

Nella sua argomentazione il rapporto fra fede ed esperienza risulta singolarmente fecondo: una lettura non preconcetta dell'esperienza legittima un'opzione per la fede, non obbligata, ma razionalmente fondata. Anzi la fede risulta la via accreditata e privilegiata per dar rilevanza a dimensioni profonde dell'esistenza, che le consuete strutture interpretative non lasciano trasparire.

Lo stimolo più fecondo della riflessione di Berger sta nel segnalare l'orizzonte attuale della ricerca religiosa. Il dato socio-culturale è certo riferimento privilegiato. Tuttavia il suo argomentare pacato e persuasivo si spinge su aspetti diversi e complementari. Mette in atto un'esplorazione ermeneutica che valorizza e ricompone molteplici versanti disciplinari.

Il dato religioso, l'esperienza di fede, non vengono accostati solo nelle loro connotazioni socio-culturali. Vengono percepiti come dato esistenziale profondo, indagato nelle sue molteplici dimensioni. L'aspetto sociologico resta privilegiato, ma anche continuamente superato in un approccio multi- disciplinare lungo una prospettiva che la storia e la fenomenologia della religione hanno fatto propria: punta alla comprensione integrale di un'esperienza singolarissima, in cui discipline molteplici e complementari hanno una parola interessante da dire: che si tratta di ascoltare e di comporre con organicità e originalità interpretativa.

L'analisi di Berger evidenzia un fatto: sono cambiati i presupposti culturali ed è soprattutto cambiato il metodo di indagine.

Il saggio citato ha almeno il merito di aver evidenziato il problema e di rilevare emergenze significative, avvertite più che tematizzate. Comunque si profila un orizzonte di ricerca singolarmente rinnovato e dilatato.

1. Viene meglio identificato l'obiettivo

Gli anni sessanta hanno sollecitato un ripensamento profondo della proposta cristiana; l'hanno verificata e riformulata sulla spinta di alcune scienze di riferimento trascurate dalla tradizione, quali l'antropologia, la psicologia e la sociologia.

Hanno rivisitato i contenuti teologici sullo sfondo della credibilità esistenziale e hanno portato l'attenzione sui processi che ne promuovono la comprensione e l'assunzione. Il saggio di Luckmann è a proposito esemplare: viene tematizzando la dimensione sociale dell'esperienza religiosa; vi vengono indagati i risvolti educativi.

In sintesi si può dire che negli anni sessanta viene verificato il modo di incontrare e assumere la proposta credente. Il riferimento alle condizioni ambientali e ai processi di maturazione vengono esplorati con grande attenzione; se ne tenta l'applicazione per l'itinerario alla fede e nella fede: l'attenzione si porta sulla ricerca psicosociologica, con notevole incremento alle innovazioni metodologiche. La proposta in sé resta unica e indiscussa; in particolare non viene tematizzato l'orizzonte culturale che ne comanda l'elaborazione.

Tuttavia proprio l'apporto delle scienze antropologiche e la spinta derivante dalle scienze della religione urgono sempre più una verifica a tutto campo: portano man mano il confronto su aspetti più provocanti e profondi: s'impone il problema ermeneutico che verifica la pertinenza e l'adeguatezza dell'orizzonte di ricerca.

La ricerca e l'educazione religiosa sembrano chiamate in causa su frontiere inedite. Si profila una rivisitazione non di ordine pedagogico-didattico, ma di ordine interpretativo e fondante: la religione viene analizzata nei suoi risvolti anche oscuri; verificata nella sua funzione esistenziale e comunque a confronto con un contesto differenziato e pluralista che urge tolleranza e disponibilità al dialogo; soprattutto sollecitata al confronto con le grandi tradizioni religiose.

2. La religione è riportata al suo perno

Un'ulteriore osservazione di Berger risulta interessante: «La realtà è assediata dall'alterità che si cela dietro le fragili strutture della vita quotidiana. Gran parte del tempo riusciamo a tenerla a bada, apparentemente addomesticandola o anche ignorandola, quel tanto che basta per poter svolgere la nostra consueta attività. Talvolta quando la nostra attività si interrompe o viene messa in discussione per una ragione o per l'altra, riusciamo a intravedere la realtà trascendente. E una volta ogni tanto, raramente, l'altro irrompe nel nostro mondo manifestandosi in tutto il suo irresistibile splendore» (Berger, 1994, 139).

La verità dell'esperienza non sembra iscriversi nell'orizzonte terreno se non per trascenderlo. Il presagio che l'attraversa attinge a dimensioni trascendenti. Il tentativo piuttosto sbrigativo di tacitarlo e di evadervi appare sospetto: rischia di relegare l'esperienza umana su uno sperone minato dall'assurdità e dall'insignificanza. Non l'appello alla trascendenza, ma il rifiuto di ogni riferimento trascendente appare ideologicamente segnato: un sospetto dunque sul sospetto.

Leggere in prospettiva il presagio e i rimandi che suppone non è solo legittimo; è indispensabile. La razionalità odierna non sembra più persuasa dal procedimento astratto; è tuttavia perentoriamente chiamata ad un rigoroso processo ermeneutico per decifrare l'esperienza.

3. Viene verificata la funzione della religione nella maturazione della persona

La risonanza che la religione assume nell'esperienza personale e collettiva non è esente da ambiguità.

E fin troppo facile documentare strumentalizzazioni della religione nei rapporti interpersonali e collettivi. Proprio per la sua costitutiva esigenza di totalità e di radicalità la religione si presta a molti abusi. Bisogna comunque notare un'ambivalenza insita nel fatto religioso e una pluralità di emergenze che possono diversamente venir interpretate nelle diverse situazioni storiche ed esistenziali.

C'è inoltre una tendenza a rifarsi alle origini, a garantire stabilità e sicurezza con una fedeltà al passato che può diventare anche spinta alla conservazione e resistenza al processo irrinunciabile della storia. Bergson ha visto bene quando ha voluto distinguere una doppia matrice della religione: quella statica e quella dinamica.

Ed è precisamente nell'analisi della risorsa innovativa - della matrice dinamica - che Bergson rileva la spinta più alta al processo di maturazione personale e collettiva che anima l'istanza religiosa. L'analisi del misticismo come fonte di rinnovamento per l'umanità gli ha dettato pagine molto suggestive e vere.

4. Nel contesto attuale il dibattito sulla secolarizzazione ha ribadito il richiamo all'unità dell'esperienza umana

L'ambito storico esistenziale rappresenta una condizione indivisibile. La religione non può presumere uno spazio «separato», né appellarsi ad un ricorso «estraneo», pena l'emarginazione dalla percezione attuale che l'uomo ha di sé e della sua storia.

Il perno della ricerca religiosa si porta allora sulla funzione e sul ruolo che la religione assume per il processo esistenziale e storico; sulla concezione della trascendenza come dato interiore e costitutivo della vita.

La provocazione attuale sta proprio nel fatto che tale orizzonte di senso, per ragioni lontane e complesse, si è oscurato e il vivere quotidiano ormai si esprime e si comprende in tanta parte a prescindere dall'interpretazione credente. E evidente che la religione cristiana non è più coestensiva all'esperienza, né risulta riferimento obbligante per tutta la cultura occidentale.

Resta tuttavia il fatto che la tradizione religiosa, quella cristiana in particolare, custodisce domande decisive e irrinunciabili.

La vastità dell'universo, le cui immense proporzioni sconcertano, impongono domande perentorie sull'origine, la destinazione, il significato: l'uomo s'interroga e la sua domanda trascende gli spazi, per quanto illimitati; tende a penetrare il mistero in cui è avvolto. E quando la riflessione si fa più pensosa e interiore, si concentra sulla storia e sull'esistenza: dove il mistero dell'origine e del destino lo assilla e lo inquieta, la domanda che egli pone a se stesso trascende la sua vita e la sua irrisoria caducità. Appello e rifiuto, attesa e ribellione sono frequenti e conturbanti: condizioni che segnano e accompagnano la ricerca di molti uomini, spesso dei più profondi.

Le considerazioni sopra riportate evidenziano quanto risulti ormai acquisita anche a livello sociologico una metodologia che in Max Weber ha trovato il suo tenace assertore: cultura e religione, percezione dell'esperienza umana e vissuto religioso sono strettamente connessi; si illuminano reciprocamente.

Oggi la solidarietà e l'apporto reciproco vengono esplorati da ampi settori della ricerca fenomenologica, esistenziale, personalista... Perseguono una traccia sufficientemente ampia e sollecitante: la religione vi è percepita ed esplorata quale fonte d'interpretazione dell'esistenza: evaderla significa precludersi una comprensione piena della vita.

In nome dell'ineludibile provocazione che pone alla riflessione di ogni tempo e di ogni cultura la religione resta piantata a tale profondità da rendere sospetto ogni tentativo di evaderla o di prescinderne.

RICAPITOLAZIONE A MODO DI PARABOLA

In questo come nei capitoli successivi vogliamo dare risonanza alle idee esposte attraverso un testo narrativo - quasi una parabola - per lo più dedotto da un classico della riflessione religiosa.

In questo primo accostamento all'esperienza religiosa vale la pena riflettere sulla diversità anche profonda che distingue il vissuto religioso, a seconda dei diversi contesti culturali. La religione risulta per lo più al cuore di una concezione di vita che segna la stessa civiltà.

Le riflessioni di uno dei più interessanti studiosi del comportamento religioso meritano attenzione e risultano illuminanti.

Gerusalemme e Benares: due civiltà e due esperienze religiose

«Il panorama della ricerca religiosa dell'uomo sembra, a prima vista, contenere una serie quasi infinita di differenti possibilità. Eppure, a un'analisi più attenta, queste possibilità finiscono con l'essere ricondotte a un numero di tipi molto ridotto. Passando dalla semplice classificazione a una valutazione di quelle possibilità che sono veramente "interessanti", si giunge quasi inevitabilmente a fermare l'attenzione sulla suddetta polarità. In parole povere, l'Asia occidentale e l'India hanno dato origine alle due visioni religiose del mondo più complete, e la loro antitesi costituisce il problema più importante per l'ecumenicità contemporanea. Ora, a una simile affermazione, ogni storico della religione lancerà subito preoccupanti segnali d'allarme; e sarà molto opportuno tenerne conto. Della vita umana niente può essere compreso in termini di antitesi nette e applicabili a tutto, e la religione non fa eccezione. La realtà empirica della storia è piena di colori intermedi e solo raramente presenta immagini dai contrasti netti. Così, comunque si vogliano caratterizzare per tipi i fenomeni religiosi presenti rispettivamente nell'Asia occidentale e nell'India, lo storico sarà in grado di mostrare come questi tipi si trovavano solo raramente nella loro forma pura, e come invece essi si mescolavano e si compenetravano a vicenda. Su tutto ciò si dovrebbe convenire. Ma precisamente per tutto questo mescolamento, è importante identificare esattamente ciò che si mescolava. Solo allora si può comprendere appieno la caratteristica delle diverse possibilità religiose. In altre parole, la storia della religione non è una notte in cui tutti i gatti sono grigi.

L'Asia occidentale è stata caratterizzata da un'esperienza del divino inteso come il Dio personale che parla all'uomo. Dire che questa è l'esperienza religiosa del monoteismo è riferirsi a un solo aspetto della questione, in quanto l'unicità del divino può essere affermata come risultato di esperienze molto diverse.

Un aspetto ugualmente importante è il carattere di confronto dell'esperienza. Dio non si rivela dall'interno dell'uomo, ma dall'esterno, con gesti di incontro. E per questo che l'Asia occidentale è stata il teatro di ciò che Max Weber chiamò la "profezia emissaria": da Zoroastro ai profeti israeliti, a Gesù e Maometto. Proprio come questo Dio "che si rivolge" non lo si trova dentro l'uomo, così non lo si deve identificare con il cosmo o con nessuna parte della realtà naturale. La lotta fondamentale fra lo Jahvismo e i culti della natura dall'antico Vicino Oriente pone in netto rilievo queste differenze. [...]

Se l'esperienza religiosa tipica dell'Asia occidentale si può chiamare di confronto, allora quella tipica dell'India è contrassegnata dall'interiorità. Il divino non si manifesta all'uomo dall'esterno, ma l'uomo lo deve cercare dentro se stesso come il fondamento divino del proprio essere e del cosmo. Qui il divino è meta-personale e al di là di tutti gli attributi, compresi quelli della volontà e della parola. Una volta colto il fondamento divino dell'essere, sia l'uomo sia il cosmo si affievoliscono nell'insignificanza o persino nell'illusione. L'individualità non si staglia nitida, ma, piuttosto, viene assorbita, e sia la storia sia la moralità vengono radicalmente relativizzate. Inutile dire che nella ricca storia della religiosità indiana e indio-derivata esiste un'immensa varietà di espressioni di questo tipo di esperienze; questa storia contiene anche esperienze molto più vicine al prototipo dell'Asia occidentale. Ciò nonostante, la differenza di fondo rimane la stessa.

Fin dai tempi più antichi della storia indiana, la religione è stata caratterizzata dalla pratica dell'interiorità e dalla teoria del samsara-karma (la ruota delle reincarnazioni e le inesorabili conseguenze delle azioni umane su una determinata sequenza di reincarnazioni). E possibile, forse anche probabile, che questi fenomeni fra loro connessi precedano l'invasione ariana del subcontinente. Fra le rovine pre-ariane della civiltà indù gli archeologi hanno ritrovato statuette di individui in posizione di contemplazione yoga. Se c'è una configurazione prototipica della religiosità indiana, essa è sicuramente lo star seduti nella posizione yoga del loto: in silenzio, ritratti dal mondo, passivi, rivolti al di dentro alla ricerca della realtà ultima dentro di sé. Questa figura è centrale non solo per l'Induismo, ma anche per i grandi movimenti religiosi eterodossi dell'India, soprattutto per il Giainismo e per il Buddismo. E nella sua versione buddista la medesima figura è stata centrale per l'esperienza religiosa dell'Asia orientale» (Berger, 1987, 157-160).

NOTE

1 Una considerazione ovunque presente nella cultura contemporanea. Uno degli osservatori più acuti del nostro tempo lo richiama di continuo: cf ad es. Habermas, 1991.

2 Significati del termine secolarizzazione, in Acquaviva-Guizzarli, 1973, p. 53 e ss. Per la storia del concetto cf LÜBBE, 1970. Inoltre cf P.L. BERGER, Secolarizzazione e plausibilità della religione, in Acquaviva-Guizzardi, 1973, p. 107 e ss.

3 CIPRIANI R., Religion and Politics. The Italian Case-diffused Religion, in «Archives de Sciences des Religions», 29 (1984) 58, p. 29 e ss.

4 Una tematizzazione interessante di questo aspetto e proposta nelle opere di Marcel in un confronto attento fra essere ed avere. L'intero Giornale Metafisico ne è attraversato; l'argomento è tematizzato in una comunicazione tenuta nel novembre 1933 alla Società Filosofica di Lione. Cf Marcel, 1976, p. 353 e ss. Recentemente alcuni saggi di E. Fromm vi hanno dato ampia divulgazione.

5 «La religione in contrasto con la società arcaica, con le civiltà tradizionali, ed anche con la prima società industriale, è una costruzione soggettiva. Questa è una forma sociale di religione genuinamente nuova. La struttura sociale è secolarizzata, l'individuo no»: T. LUCKMANN, Fine della religione istituzionale e religione invisibile, in Acquaviva-Guizzardi, 1973, 143144.

6 Cf DE RITA G., Giovani e vocazione, in «Vocazioni», 12 (1995) 4, p. 16.

7 Cf FIZZOTTI E., Le sette religiose e i giovani, in «Tuttogiovani Notizie», 5 (1991) 23, p. 5 e ss.

8 Cf DE RITA G., I giovani allo specchio: una «lenta serietà», in «Note di pastorale giovanile», 28 (1994) 1, p. 42 e ss.

9 Luckmann 1969; Berger, 1994. Le essenziali citazioni nello svolgimento dell'intervento riguardano specificamente questi studi.

10 Il sottotitolo, Avere fede nell'epoca del pluralismo, dice l'intenzione di Berger di confrontarsi a livello di comprensione oltre che di descrizione.