Ogni gruppo ha un ciclo vitale con fasi che lo portano dalla nascita fino allo scioglimento. Questo ciclo è precedente e indipendente da ogni intenzione educativa o pastorale. Può venir trascurato o legato a obiettivi di altro tipo, anche per i quali contiene germi fecondi.

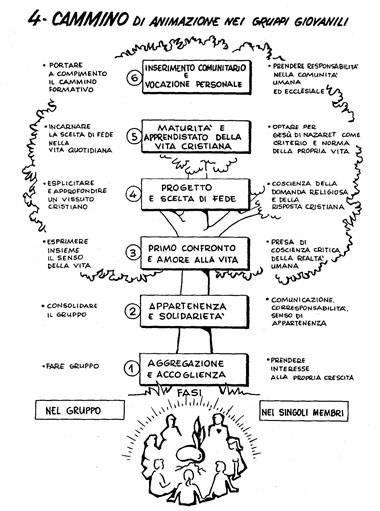

È tipico dell'animazione innestare gli obiettivi della crescita culturale e religiosa nell'evoluzione del gruppo, costruendo un unico itinerario che il gruppo percorre in modo consapevole e critico. Le grandi fasi che costituiscono questo itinerario possono essere presentate in questa maniera:

- Prima fase: l'aggregazione e l'accoglienza.

- Seconda fase: l'appartenenza e la solidarietà.

- Terza fase: il primo confronto e l'amore alla vita.

- Quarta fase: il progetto di gruppo e la scelta della fede.

- Quinta fase: la maturità dinamica del gruppo e l'apprendistato dell'essere cristiano.

- Sesta fase: l'inserimento comunitario e la vocazione personale.

L'itinerario prevede una maturazione umana e una proposta cristiana. Va subito notato che tra di esse non si ha una successione in termini assoluti, sebbene in ogni fase si possa avere una particolare accentuazione.

L'intero itinerario è come la crescita di un seme che si sviluppa attraverso due processi.

Il primo è educativo, ha a cuore la crescita umana, abilita i giovani a prendere la vita con responsabilità, consapevoli del suo significato, anche religioso, e delle domande che essa contiene.

Il secondo è di evangelizzazione escplicita e avviene allo stesso tempo. È già presente nell'educazione umana perché la comunità e l'animatore offrono una testimonianza che è già proposta di fede, sotto forma di accoglienza, fiducia reciproca, servizio alla crescita. Ma è presente sin dalle prime fasi del gruppo anche l'annuncio esplicito del Vangelo. L'animatore lo offre nella misura in cui il gruppo è capace di assimilarlo, in modo che arrivi gradualmente a conoscere la proposta cristiana e a decidersi per Gesù e per il suo Regno.

La descrizione delle fasi che viene fatta in seguito è schematica e ha valore di riferimento. Si sa che non tutti i componenti di un gruppo percorrono nello stesso modo le medesime tappe, né tutti i gruppi seguono materialmente la loro successione come qui o in altri documenti viene presentata. L'importante è che l'animatore abbia una visione globale del processo, per poter interpretare i sintomi e aiutare il gruppo a raggiungere le finalità educative.

Perciò cerchiamo di delineare le caratteristiche e i problemi di ogni singola fase, individuarne gli obiettivi specifici, indicare alcune direzioni che devono seguire gli interventi e sottolineare alcuni atteggiamenti dell'animatore.

1. L'AGGREGAZIONE E L'ACCOGLIENZA

Problemi

Il cammino del gruppo parte dalla presenza dell'animatore nella vita quotidiana dei giovani e da una sua lettura appassionata e critica della realtà giovanile. Ciò può avvenire in un ambiente educativo (scuola, oratorio), in un movimento, nella comunità ecclesiale o nel territorio.

Senza troppo presupporre domande esplicite, egli è disponibile a fare proposte, rispondere a bisogni, far crescere semi.

Il contesto può essere segnato dall'indifferenza, per cui i giovani non desiderano più di tanto fare gruppo, prendono distanza dall'ambiente educativo e dagli educatori, rimangono passivi di fronte ai valori che la comunità vuol far circolare.

Una particolare indifferenza da considerare è quella relativa alla fede: nella maggioranza dei giovani non si può presupporre una domanda religiosa esplicita e tanto meno una fede matura, ma solo germi che faticano a esprimersi in modo consapevole. Sovente esiste una domanda povera, contraddittoria, confusa, e tuttavia presente, anche dove la fede sembra rifiutata per principio.

Non è da escludere neppure una difficoltà iniziale dei giovani a interagire tra loro e a vivere rapporti di amicizia e solidarietà, che superino gli incontri fugaci, funzionali al divertimento. Sono figli di una tendenza sociale che, esaspera i diritti e gli interessi personali e li alimenta, senza dare spazio reale a un apprendimento della convivenza sociale.

Ci possono essere, inoltre, resistenze dovute al fallimento di precedenti esperienze di gruppo, legate alla percezione, anche vaga, di intenzionalità e messaggi dell'animatore, alla naturale difficoltà di innescare rapporti con qualcuno che i giovani sentono lontano.

Non è da escludere però che ci siano già realtà associative da poter leggere e indicare come segno di un desiderio di ricercare assieme un nuovo stile di vita, realizzare intuizioni, partecipare alla vita della comunità educativa, ecclesiale e umana.

Obiettivi

Il lavoro dell'animatore si indirizza verso alcuni obiettivi che, se raggiunti, produrranno una prima aggregazione:

- creare all'interno del contesto educativo un clima di fiducia reciproca che stimoli i giovani ad avvicinarsi tra loro, per cominciare a dialogare, per sentire il bisogno di aggregarsi;

- individuare i semi, anche poveri, di desiderio associativo facendo esprimere interessi, suscitando ricerca e curiosità;

- elaborare insieme ai giovani il desiderio di fare gruppo come luogo in cui incontrarsi da amici e realizzare i propri interessi.

Attività e interventi

A questi obiettivi corrispondono attività e interventi in alcune direzioni.

- Una prima serie di interventi ha la finalità di sensibilizzare i giovani a prendersi cura della propria persona nella sua globalità. Forse finora hanno prestato attenzione solo ad alcuni aspetti limitati della loro vita. Intuire che è possibile fare qualcosa di diverso dal solito in cui essere protagonisti porta a interessarsi di altre dimensioni, da quella relazionale a quella corporea, intellettuale, artistica e religiosa. Il gusto per il nuovo, la sensazione di trovarsi in un ambiente educativo dove c'è la libertà di muoversi in modo creativo al di là dei limiti conosciuti fino a quel momento, risvegliano il desiderio di una maturazione complessiva della personalità.

- Un'altra serie di interventi tende a rompere l'isolamento e la solitudine e creare occasioni in cui si tocca con mano il positivo dello stare e costruire insieme: sono le feste, i giochi, le iniziative culturali «aperte». Dal momento in cui intende invitare i giovani a fare gruppo, l'animatore moltiplica le occasioni di incontro festoso e gratificante, aiuta a trovarsi attorno a piccoli compiti che richiedono di interagire e lavorare in comune.

- Una terza serie di interventi è diretta a individuare e far convergere le attese e gli interessi dei singoli. Nessuno di questi interessi è per principio estraneo all'animatore. Poiché attorno a interessi sociali, culturali, religiosi possono nascere collaborazioni e affinità che aprono a un cammino formativo umano e di fede, l'animatore li valuta tutti positivamente e cerca di passare dagli interessi immediati alle attese e bisogni più profondi a livello affettivo ed esistenziale.

- Finalmente ci sono interventi e attività che mirano a presentare esplicitamente la proposta di costituire un gruppo. L'incontro dei giovani con i gruppi già esistenti può essere motivante, a condizione che l'esperienza di questi sia significativa e praticabile. L'animatore invita a condividere alcuni momenti gratificanti di gruppo ed esplora la volontà di continuarli. Motiva discretamente, facendo vedere ai giovani la possibilità di soddisfare interessi e di raccogliere gli appelli della comunità educativa e del territorio per particolari servizi. La decisione di cominciare viene, di solito, dopo esperienze gratificanti di attività, magari semplici ma ben riuscite, condotte in gruppo.

2. L'APPARTENENZA E LA SOLIDARIETÀ

Problemi

Alla prima aggregazione segue il consolidarsi del gruppo fino alla decisione dei suoi membri di appartenervi, cioè d'impegnarsi in una esperienza comune, con tutto quel che comporta.

Sentendosi accolti, si comincia a parlare con tranquillità delle vicende quotidiane, si mettono a fuoco i rapporti interpersonali, anche in momenti di conflitto; si discute su quel che si vuole e su come ottenerlo.

Il gruppo comincia a essere ritenuto importante per lo sviluppo degli interessi personali e della propria identità complessiva; comincia a diventare punto da cui osservare la propria vita e quanto succede attorno.

Si fanno allora le prime analisi dei problemi, se ne cercano le soluzioni, tentando di chiarire a quali valori il gruppo fa riferimento nel valutare e nello scegliere.

In questa fase l'accoglienza diventa atteggiamento riflesso e valore assunto in forma personale. Si intuisce, man mano che si procede, che la scelta del gruppo ha un suo prezzo, non solo per il tempo che occupa e quindi per la rinuncia ad altre attività e amicizie, ma anche perché tende a influenzare il modo di pensare e di agire.

Si profilano allora alcuni problemi tipici.

L'amicizia spontanea e il clima gratificante dei primi momenti possono entrare in crisi, quando la conoscenza reciproca rende l'accettazione più realistica, ma anche più problematica. La comunicazione richiede che ciascuno riveli se stesso senza paure né difese, ma spesso si incrina per il fatto che paure e difese sono sempre all'orizzonte e interferiscono sui rapporti costruiti piano piano

A mano a mano che la decisione di fare gruppo è condivisa da tutti in modo consapevole, il gruppo viene a darsi una struttura, prima informale e poi formale. Si comincia a sentire la necessità di programmare la vita del gruppo. Alcuni occupano un posto più centrale nella rete di comunicazione e hanno un peso maggiore nella presa di decisioni.

Progredendo nella comunicazione, il gruppo porta a scambiare sentimenti, valutazioni e utopie. Ma i giovani faticano a scendere in profondità dentro se stessi con un'adeguata attività interiore. Costa rielaborare e ordinare i vissuti personali e collettivi e attribuire loro un significato, perché sembra che in un'epoca come la nostra, caratterizzata dal pragmatismo, non abbia senso dedicare forze alla ricerca creativa sia personale che di gruppo.

Il comunicare in modo sempre più leale e appartenere al gruppo impegna a cambiare, a modificare il proprio modo di agire e pensare. Diventare gruppo è anche accettare, salva l'autonomia della coscienza, la ricerca di modi comuni di pensare, di valutare e di agire. A questa prospettiva ognuno reagisce difendendo la propria libertà o rifugiandosi in un'appartenenza selettiva.

Obiettivi

L'obiettivo che l'animatore ha davanti è abilitare a decidere di esistere come gruppo e aiutare i singoli ad appartenervi in modo consapevole e creativo fino a scegliere il grande valore della solidarietà, un valore che nasce nel gruppo e che da esso tende ad allargarsi.

Questo obiettivo generale si articola in altri più particolari:

- raggiungere nel gruppo un livello di comunicazione tale da soddisfare le persone e consentire un'obiettiva condivisione di responsabilità;

- abilitare il gruppo a «lavorare» assieme (pensare, decidere, agire), con la partecipazione attiva di tutti;

- aiutare il gruppo a individuarsi come tale nella vita della comunità educativa, territoriale o socioecclesiale.

Attività e interventi

A questi obiettivi corrispondono attività e interventi in alcune direzioni.

- Un primo nucleo di attività si rivolge alla progressiva strutturazione del gruppo, cioè al passaggio dall'aggregazione spontanea a quella riflessa. Arrivare a questo significa maturare un'accettazione reciproca. Quando ci si è conosciuti meglio, si sanno individuare i valori fondamentali da condividere, gli obiettivi e le attività per cui stare insieme, i ruoli dei singoli e i compiti dell'animatore, le procedure decisionali.

- Un secondo nucleo di attività tende a liberare l'espressività, offrendo a ciascuno la possibilità di acquisire il dominio dei linguaggi. Ciò è legato all'esigenza della comunicazione interpersonale; ma consente anche di mettersi in un contatto più ricco con la realtà e di andare oltre i dati che si percepiscono immediatamente.

Il linguaggio dei giovani è spesso povero, insieme frutto e causa di un rapporto impoverito con la realtà. Se il linguaggio è carente, risulta difficile analizzare i fatti, cercarne le cause e i significati, elaborare domande a partire dal vissuto. Diventa perciò importante esercitarsi e utilizzare i diversi tipi di linguaggio, sia di tipo logico razionale, sia di tipo simbolico.

- Un'altra serie di interventi tende ad abilitare i singoli alla riflessione e al dialogo interiore.

Le energie che il gruppo offre aiutano il giovane a risolvere un suo grande problema: individuare se stesso, cogliendosi originale e distinto dagli altri e contemporaneamente in comunione con loro.

Per riuscirvi deve creare in sé una sorta di cassa di risonanza di quei messaggi che in modo confuso e contraddittorio gli si pongono innanzi: quelli provenienti dall'ambiente esterno e quelli che nascono dal suo io profondo. La riflessione in tempi di solitudine personale e la condivisione nel gruppo di intuizioni e di idee, la valutazione dei messaggi e il riuscire a riconoscersi in alcuni di essi sono per il giovane occasioni per elaborare una propria visione della vita.

- Da ultimo un'altra serie di attività tende a favorire l'appartenenza e radicare il gruppo nella solidarietà. Diventa esplicita la volontà di comunicazione tra i membri del gruppo, e tra questo, l'animatore e la comunità educativa. L'appartenenza sancisce la piena corresponsabilità nel proposito e nel cammino di crescita, nello stile di convivenza. Non ci si sente indifferenti o distanti gli uni dagli altri, ma ci si riconosce parte di uno stesso organismo. Questo comporta nel gruppo la volontà di essere protagonista dei processi formativi che determinano la propria crescita, l'interesse per le attività che permettono alle persone di essere solidali, e al gruppo di essere coinvolto nella vita dell'ambiente.

3. IL PRIMO CONFRONTO E L'AMORE ALLA VITA

Problemi

Quando l'appartenenza ha avuto un primo sufficiente consolidamento, il gruppo sente che può prendere posizione riguardo alle situazioni in cui è coinvolto e alle sfide che la vita pone innanzi continuamente. Interrogativi emergenti al suo interno, incontri con testimoni di diverse tendenze, contatti con messaggi e proposte che circolano nell'ambiente spingono il gruppo a tentare delle risposte. È il momento di incominciare ad esprimere il senso e l'amore alla vita.

L'amore alla vita è la convinzione radicata che essa è un dono; che racchiude in sé significati e possibilità imprevedibili riguardo alla felicità dell'uomo, per cui si giunge alla conclusione che vale la pena vivere e ci si gioca per la qualità, la dignità e la crescita della vita in ogni circostanza.

In fondo amare la vita non è altro che cogliere la sete umana che è alla base delle beatitudini del Vangelo. È possibile in ogni situazione umana, anche povera; anzi, amare la vita presuppone che si abbia coscienza della sua povertà attuale proprio perché in se stessi e attor no a sé, nel mondo vicino e lontano, si percepiscono desideri e aspirazioni molto più grandi.

Giungere a esprimere insieme il senso e l'amore consapevole alla vita suppone il superamento di alcuni problemi che sono tipici di questa fase. La decisione personale per la vita è possibile soltanto dopo aver da una parte sperimentato alcune domande esistenziali, e dall'altra conosciuto il nucleo essenziale delle risposte che sono state date dagli uomini lungo la storia. Non c'è decisione per la vita senza una presa di coscienza della propria realtà e senza un approccio alla cultura umana nel suo insieme. Le due operazioni - formulazione dei propri interrogativi profondi e visione delle risposte che circolano - non sono operazioni facili per i giovani.

Il gruppo è chiamato in questa fase ad avviare l'elaborazione di un progetto. Questo mette alla prova la sua capacità di analizzare insieme problemi e di arrivare a nuclei di risposta significativi e condivisi. Ciò suppone un ambiente che coinvolge e rende possibile una osmosi di valori tra i membri del gruppo, tra il gruppo e l'animatore, tra il gruppo e la comunità educativa.

Ma non basta elaborare qualche cosa all'interno dell'ambiente. È necessario il confronto tra la decisione germinale del gruppo per la vita e le varie modalità di realizzazione di questo amore, che si affermano nel contesto socio-culturale. Senza di questo ci si espone alle distorsioni e allo svuotamento del senso che si vuol dare all'espressione «amore alla vita».

Ancora in questa fase si presenta il problema di come fare dell'amore alla vita il luogo in cui il gruppo apprende ed esprime una domanda religiosa. Per molti giovani la fede non ha spazio nella vita personale, perché non hanno domande religiose a cui ancorarla. La scommessa della nostra azione educativa è che scavando nel mistero della vita alla ricerca di un senso, è possibile aprire i giovani alla dimensione religiosa dell'esistenza, fino all'invocazione di una salvezza trascendente.

Obiettivi

Gli obiettivi che si presentano all'animatore e al gruppo in questa fase sono:

- giungere a una certa conoscenza e presa di coscienza della realtà umana nella sua povertà e finitezza;

- sperimentare concretamente che si può uscire dai problemi con dignità e scoprire le condizioni personali e di gruppo per farlo;

- avviare progetti di azione praticabili, utilizzando in modo creativo tutto quello che l'esperienza umana (ambiente, riflessione di gruppo, intuizioni...) offre.

Attività e interventi

Sulla linea di questi obiettivi è possibile pensare a diversi tipi di attività e interventi.

- Un primo tipo di attività tende a radicare i singoli e il gruppo nell'ambiente socio-culturale ed ecclesiale in cui vivono, affinché vengano a contatto e interiorizzino in forma critica le loro proposte. I giovani devono sentirsi parte viva di una cultura in elaborazione, diventare consapevoli delle proprie radici e delle ragioni della loro esistenza, per poter inventare nuovi stili di vita in continuità creativa con il passato.

Le attività portano a questo incontro così come a una valutazione critica delle proposte alla luce dei valori in cui il gruppo si ritrova. Il gruppo acquisisce anche la capacità di ripensare e stendere in «documenti» le scelte e le intuizioni condivise, in modo da consolidare un patrimonio proprio e costituirsi una memoria.

- Un secondo tipo di attività porta all'impatto con situazioni che suscitano, in modo implicito o esplicito, interrogativi sul senso della vita, situazioni in cui non vale la legge del «do ut des», dello scambio: sono situazioni di sofferenza, solitudine, povertà, oppressione che chiedono al gruppo di prendere una posizione; di identificarsi e dare una risposta gratuita come singoli e come gruppo.

A mano a mano che si scontra con la crudezza delle situazioni, il gruppo scopre qual è la risposta collettiva di amore alla vita che bisogna dare. Questo accade soltanto se le situazioni sono psicologicamente vicine, perché colpiscono ambienti e persone con cui si è a contatto quotidiano.

- Una terza serie di interventi vuol fare sperimentare la possibilità di progettare, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti. Ognuno viene sollecitato a chiarirsi in che modo Dio e la fede cristiana entrano nella sua decisione di assumersi la vita. Il giovane viene così a porsi di fronte a se stesso, per maturare una coscienza più larga che comprende, oltre alla dimensione psicologica e morale, anche quella esistenziale e, almeno in germe, quella religiosa. Si cerca di arrivare a una sintesi di contenuti ispirati all'amore alla vita. Sono orizzonti, criteri, opzioni e attività pensate, decise e compiute in corresponsabilità.

- Infine c'è un altro tipo di attività che porta il gruppo a imparare la dinamica e le condizioni dell'azione e a provare la gioia dei risultati. Ogni gruppo programma le sue iniziative: sportive, culturali, religiose, di volontariato. Tradurle in pratica ha un alto potere formativo e di slancio nuovo. Sperimentare il successo e vedere risultati qualitativamente gratificanti, anche se limitati e piccoli, rafforza l'immagine di sé e l'appartenenza al gruppo. In questa fase dunque va valorizzato tutto ciò che permette al gruppo di canalizzare le potenzialità in progetti praticabili, controllare questi progetti durante la loro realizzazione e verificarli.

4. IL PROGETTO DEL GRUPPO E LA SCELTA DI FEDE

Problemi

Se il gruppo ha percorso con successo le fasi precedenti, i rapporti e l'appartenenza sono giunti a una maturità per cui la comunicazione avviene senza tensioni superflue. Il gruppo non spende più energie in discussioni di poca importanza; al contrario, si vede impegnato nel portare a fondo le proprie scelte.

L'amore alla vita, come luogo di un'originale domanda religiosa, è stato già un primo annuncio della fede cristiana. Questa nuova fase si propone di esplicitare e approfondire un vissuto cristiano in cui il gruppo già si riconosce.

La scelta di fede viene ad arricchire l'amore per la vita di nuova consapevolezza, di nuovo significato, di nuovi atteggiamenti. Lo apre ad orizzonti impensabili. Viene così riconosciuto nella sua intima costituzione come il luogo in cui lo Spirito del Risorto si comunica ai giovani e questi rispondono al dono assumendosi la propria e altrui vita con responsabilità.

Alla tematizzazione dell'amore per la vita e alla scelta di fede cristiana si arriva attraverso una proposta, cioè un insieme di attività che intendono trasmettere il Vangelo, così come fino ad ora la comunità cristiana lo ha capito e vissuto, nell'attesa chele nuove generazioni lo accolgano e lo vivano dentro la propria esperienza storica.

Questa proposta inizia fin dalla prima fase del cammino di animazione, in quanto inserisce i giovani in un grembo ecclesiale vivibile, fa sperimentare loro la testimonianza gratuita dell'animatore e dell'intera comunità educativa, abilita ad atteggiamenti e domande religiose. Senza tutto questo non ha senso fare proposte verbali o puramente contenutistiche.

Ma in questa fase l'annuncio si fa esplicito e organico attraverso la narrazione della fede evangelica. Ciò è necessario per portare a compimento il cammino intrapreso e aiutare i giovani a riconoscersi davvero in Gesù e nella causa del Regno di Dio, «seme» della pienezza di vita fra gli uomini.

Il percorso della fase suppone di risolvere positivamente alcuni problemi.

Le domande di senso che abbiamo chiamate religiose, vanno esplicitate e formulate in un dialogo con Dio, volto misterioso che si rivela e si nasconde, dentro e oltre le vicende umane. Aprirsi al Vangelo presuppone una fede o almeno una ricerca di Dio. Non basta avere domande di senso sulla vita. È decisivo che queste vengano orientate verso quella misteriosa direzione in cui l'uomo si trova di fronte non più a se stesso e ai propri desideri, ma a una presenza che si offre e si autocomunica.

C'è poi la presentazione della figura di Gesù a giovani che da anni sono a contatto col Vangelo e forse lo trovano scontato. Come ritrovare la forza viva del Vangelo, la sua novità, la sua capacità di trasformare il cuore delle persone?

L'interrogativo va visto a un duplice livello. Il primo è quello della forma linguistica: si tratta di presentare la fede attraverso il contatto con il Vangelo, oppure di assimilare un catechismo, inteso come presentazione sistematica delle verità di fede? E inoltre, quale catechesi? Un elenco di verità prese come affermazioni in cui credere, oppure come appelli a una ricerca?

Il secondo livello è quello del volto di Gesù: se lungo la storia gli artisti e i predicatori hanno dipinto e presentato innumerevoli volti di Gesù, in risposta agli interrogativi del proprio tempo, quale volto di Gesù presentare oggi?

Se è vero che tutto l'itinerario di gruppo è una scelta progressiva di fede, è altrettanto vero che c'è un arco di tempo in cui la proposta cristiana diventa per i singoli membri un appello a una decisione quasi definitiva. Come creare uno spazio per un processo del genere? Come individuare nel gruppo questo arco di tempo, propizio alla scelta di fede? E in che cosa consiste il processo di decisione?

Infine c'è da definire il nucleo essenziale di valori e verità da accettare per confessarsi cristiani. Molti giovani trovano difficili alcune norme e pratiche ecclesiali. Se diventare credenti vuol dire assumere subito tutto il patrimonio di verità dogmatiche ed etiche, per non pochi è quasi impossibile prendere una decisione di fede. Allo stesso tempo non si può ridurre la fede cristiana ai propri desideri, o mutilare il messaggio evangelico, o confessarsi credenti senza accettare la Chiesa. Come risolvere questi nodi problematici senza impedire l'accesso alla fede ai giovani più in difficoltà e senza accettare che la fede venga sminuita a proprio piacimento?

Obiettivi

Gli obiettivi che animatore e gruppo hanno davanti in questa tappa sono:

- ricercare la sintonia tra le domande personali e l'esperienza di Gesù, stabilendo tra loro un processo circolare di mutua illuminazione;

- raccontare il Vangelo come un invito che va oltre le domande dell'uomo, come amore di Dio che si fa uomo e come Regno di Dio presente nel mondo;

- porre le condizioni per arrivare a un gesto personale e a una scelta vitale per Gesù e per il suo messaggio.

Attività e interventi

A questi obiettivi corrispondono attività aperte in varie direzioni.

- Un nucleo di attività tende a far prendere coscienza esplicita della domanda religiosa emergente dalla vita e abilitare a orientarla nella direzione di Dio e del suo mistero, tra presenza e assenza. L'amore alla vita, sperimentato nelle fasi precedenti, ora lo si ritrova come evento misterioso e si percepisce pian piano che non ha per termine se stesso.

Tuttavia il gruppo non adopera la domanda come passaggio metodologico, ma la mantiene e la approfondisce. Impara a cogliere in modo esplicito l'invocazione di senso che nasce da tante vicende umane, sia tragiche che esaltanti. Riprende poi queste domande e appelli, aprendosi a un dialogo personale e di gruppo con Dio nella preghiera, nella contemplazione, nel silenzio dove può risuonare l'indicibile.

- Una seconda serie di attività è legata all'incontro con il Vangelo. Più che di studio storico-critico o di riflessione teologico-culturale, è necessaria un'attualizzazione esistenziale dei grandi eventi della vita di Gesù. Si tratta di accostare il Vangelo come «narrazione», di creare spazi e tempi di racconto evangelico vissuto; momenti comunitari in cui si fanno rivivere, a partire dalla fede entusiasta di chi narra, i grandi fatti della vita di Gesù, di ieri e di oggi, fatti che siano per i giovani di illuminazione, aiuto, conforto, apertura al mistero del vero volto di Dio e dell'uomo. I giovani vengono così sollecitati a immergersi nella ricerca di comprensione e sintonia.

La fede di chi racconta Gesù e le attese e domande dei giovani si incontrano per dare luogo a un annuncio che aiuta a vivere e opera una trasformazione nelle persone. Si delinea un volto originale di Gesù, come risposta e provocazione alle domande dell'uomo sulla vita e sul suo senso.

- Un'altra serie di attività cerca di abilitare alla scelta di fede. Provare entusiasmo non è ancora scegliere. Come non lo è ricavare dal Vangelo soltanto una spinta a un maggiore impegno etico.

Attivare una scelta è innescare un processo in cui personalmente, anche se sostenuti dal gruppo, si confrontano il racconto dell'evento di Gesù e le proprie domande e attese. C'è sintonia quando il Vangelo fa risuonare le corde intime del vissuto personale e quando il vissuto personale spinge a scommettere che nel Vangelo è nascosta una insperata e travolgente risposta. Entrare in tale sintonia non è automatico, né facile. Non ha tempi e forme precise. È impegno dell'uomo e dono dello Spirito. È sempre un evento originale e creativo. La decisione per Gesù e il suo Regno si comprende man mano che ci si lascia permeare dal Vangelo e si comincia a vivere in modo nuovo. Il Vangelo vissuto aiuta ad accogliere il Vangelo creduto.

Nell'arco di tempo che viene considerato importante per immergersi in una ricerca religiosa e approfondire la scelta di fede, si intensificano i confronti sul significato della vita, alla luce delle esperienze maturate fino a quel momento, e gli incontri con testimoni privilegiati della contemplazione silenziosa di Dio, della carità evangelica nel servizio ai poveri, della profezia credente sul futuro del nostro tempo.

- Infine un'altra serie di attività tende ad abilitare a esprimere la decisione di fede e la volontà di viverla. Occorre prendere atto della difficoltà che il giovane trova di fronte alla definitività delle scelte, per il fatto che certe verità gli rimangono oscure e certe esigenze sembrano al di sopra delle sue forze. L'animatore lo aiuta a cogliere la scelta di fede come un germe, come l'inizio di un nuovo cammino che chiede sempre nuove prese di posizione personali. Lo aiuta pure a comprendere che ci possono essere anche modi diversi e originali di esprimere la personale decisione di fede.

Ogni persona e gruppo dovrà identificare la propria modalità. Alcuni intensificano la preghiera a tu per tu con il Dio di Gesù; altri si sentono maggiormente impegnati nel modificare il proprio quotidiano; altri ancora decidono di fare spazio nella propria vita al volontariato, assumendosi impegni gratuiti dentro il gruppo o a favore dei poveri e degli emarginati.

5. LA MATURITÀ E L'APPRENDISTATO DELLA VITA CRISTIANA

Problemi

Il gruppo, entrato nella maturità, diventa capace di autogestirsi e di essere soggetto responsabile del proprio cammino. Anche se non mancano tra i suoi componenti contraddizioni e cadute di entusiasmo, si sostiene richiamandosi alle scelte fondamentali e affrontando senza paura problemi e confronti.

Questa fase allora si caratterizza per l'impegno nell'approfondire e incarnare la scelta di fede, in modo che trasformi la vita personale e di gruppo.

A questo impegno, mutuando il termine dal linguaggio degli artigiani, diamo il nome di apprendistato della vita cristiana. Come ogni apprendistato, anch'esso si basa su un contratto e su una pratica. È l'accordo tra gruppo, animatore e comunità educativa per aiutare a maturare una fede sempre più coerente e salda che permei tutta la vita, in modo che nulla si sottragga a una lenta ristrutturazione e riformulazione secondo la risposta data a Gesù.

La fase ha alcuni nodi tipici che cerchiamo di esplicitare. Il lavoro di animazione consiste nel risolverli positivamente.

- Il passaggio da una fede germinale, espressa soltanto in alcuni gesti e condivisa nel gruppo, a una fede adulta, capace di pervadere lentamente tutto il modo di pensare, valutare e agire fino a sfociare in uno stile di vita ispirato al Vangelo, comporta uno sforzo che investe tutta la persona. Bisogna infatti passare dal convincimento vitale, per molti versi indicibile, a una fede riflessa che dà ragione di se stessa.

Raramente, dopo una proposta iniziale, la fede viene presentata al giovane in termini riflessi e critici, così come raramente si fa appello alle forze della sua ragione per comprenderne le diverse implicanze nella vita privata e pubblica.

In questo momento, invece, cresce l'esigenza di rivedere le motivazioni, come pure i contenuti della fede. Non sono soltanto i lati oscuri di questa a richiederlo, ma anche la constatazione che presentarsi come credenti, in molti ambienti culturali, è un fatto di minoranza e si avverte il bisogno di dare ragione dei grandi eventi della fede cristiana e delle sue affermazioni in contesti largamente segnati dall'indifferenza o dal pregiudizio.

- Un altro problema è l'incarnazione della fede in gesti e simboli di tipo religioso. Il cristianesimo ha fatto del modo complessivo di vivere e dell'amore al fratello il luogo della risposta al Dio di Gesù. Eppure la fede tende a incarnarsi anche, oltre che nelle scelte quotidiane, in gesti e simboli esplicitamente religiosi. La fede evangelizza i simboli e le pratiche religiose, ripensandole e rivivendole dentro l'evento dell'Incarnazione. Ora molti giovani, anche tra quelli che si professano credenti, trovano difficile esprimere la fede in pratiche religiose, come la preghiera e la liturgia, l'appartenenza esplicita a una comunità concreta di cristiani, la lettura della Bibbia da soli o in gruppo, l'obbedienza alle tradizioni ecclesiali.

Il problema, visto dalla parte del giovane, è particolarmente vivo; ma costituisce una difficoltà per ogni credente ripensare le pratiche religiose nella cultura della secolarizzazione. I giovani avvertono la difficoltà di sentirsi parte di una Chiesa. Non è da escludere che molti giovani facciano resistenza ad accettare la Chiesa soprattutto nei suoi aspetti istituzionali. Per questo si è impostato un cammino di gruppo inteso come laboratorio di Chiesa, in cui sperimentare, a partire dagli aspetti più affascinanti, le varie dimensioni dell'ecclesialità (comunione, partecipazione, servizio...).

Questa fase, dopo una scelta complessiva di fede, è il momento per passare dal riconoscersi nel gruppo piccola Chiesa al riconoscersi nella grande Chiesa. Si tratta di individuare quali mediazioni sono necessarie tra il gruppo e la grande Chiesa.

- Un ultimo nodo di problemi è costituito dalla difficoltà dei giovani a tradurre in atteggiamenti e comportamenti etici la fede che si sta interiorizzando. Ciò è dovuto alla distanza tra gli insegnamenti ecclesiali e il modo di vivere dei giovani, ma anche al peso di un impegno che li pone, per molti versi, controcorrente nell'attuale società. Si pensi all'etica sessuale, ma anche a quella relativa alla realtà sociale e al mondo del lavoro.

Il gruppo va aiutato a confrontarsi seriamente con le esigenze etiche del Vangelo e con la loro attualizzazione da parte della comunità ecclesiale oggi. Va anche abilitato a fare interagire coscienza e legge, tradizione etica e necessità di una sua riformulazione. Rimane sempre da inventare come impegnare i giovani in un processo di cambiamento soggettivo, interpersonale e politico che si ispiri al Vangelo e alle sue esigenze etiche.

Obiettivi

Gli obiettivi di questa fase si possono esprimere in questo modo:

- procedere nel fare di Gesù di Nazaret, così come lo si è incontrato nel racconto della comunità ecclesiale, il criterio e la norma della vita, la speranza che porta a lottare per un profondo cambiamento personale, culturale e politico;

- elaborare un concreto stile di vita cristiano, capace di incarnare la fede nelle esigenze dei giovani del nostro tempo;

- passare da una fede espressa in gruppo a una fede accolta e vissuta sempre più in prima persona, a contatto con i problemi della vita quotidiana e con quelli della cultura e della società.

Attività e interventi

Questi obiettivi richiedono interventi e attività in alcune direzioni.

- Una prima serie di attività è volta a innescare una riflessione sistematica sulla fede, in modo da farla propria e passare da una fede spontanea a una fede ragionata e motivata. Il gruppo ricerca e approfondisce i vari lati oscuri della fede, cioè i vari problemi del rapporto tra l'evento dell'Incarnazione, Dio e il suo volto e l'uomo di oggi. Ci sono interrogativi a cui non ci si può sottrarre, anche quando già si è credenti: davvero Dio si è rivelato, cioè si è fatto presente dentro la storia umana? Davvero si è «fatto uomo» in Gesù di Nazaret? Che significato può avere la morte in croce di Gesù per la storia dell'uomo? Cosa dire della risurrezione? E del bisogno di «salvezza» dell'uomo?

Altri nodi problematici riguardano la definizione e articolazione di che cosa significhi essere cristiani: quali sono le «verità» essenziali della fede; in che cosa il cristiano si distingue dagli altri uomini; che cosa il credente porta in sé come profezia.

Le attività possibili sono molte. Dentro il gruppo si può accostare alla meditazione del Vangelo lo studio critico, ovviamente misurato sulle persone, di un catechismo o di un testo teologico. Questo comporta che riunioni, ritiri, campiscuola, conferenze e dibattiti con esperti avvengano alla luce di un programma organico realizzato nel tempo. Fuori dal gruppo si partecipa a incontri culturali e religiosi, piccole scuole di teologia per giovani, corsi biblici e catechistici che aprono al confronto con temi che coniugano la fede e la vita.

- Una seconda serie di attività è legata all'apprendimento delle grandi dimensioni religiose della fede: la preghiera e il servizio. Il gruppo insegna a radicare la fede in momenti e gesti specificamente religiosi.

Prevede dunque una vera e propria scuola di preghiera, un contatto con la parola di Dio e con i gesti della Chiesa, adeguati al cammino finora percorso.

A questi momenti religiosi ne vanno tuttavia aggiunti altri nella direzione della costruzione del Regno di Dio in mezzo agli uomini. È luogo decisivo di espressione della fede la capacità di assumersi impegni di volontariato a favore degli emarginati e dei poveri. Il gruppo tuttavia non si limita alla sola azione, ma riflette sul suo significato culturale, sociale, politico e religioso e sul quadro totale in cui il proprio intervento si inserisce.

- Vengono poi le attività tendenti al confronto etico e all'impegno della conversione personale e di gruppo. Un periodo di apprendistato comporta che il gruppo, alla luce dei valori evangelici che adesso condivide in modo riflesso, si impegni in una paziente revisione della propria vita e nell'elaborazione di un progetto ispirato al Vangelo. Tale progetto prevede l'impegno per il cambiamento dell'ambiente, ma anche del modo di vivere, relazionarsi, affrontare i problemi quotidiani dei singoli. Il gruppo si cimenta infine in un lavoro ascetico, inteso come un paziente conformare le proprie azioni quotidiane al Vangelo.

Per vincere eventuali resistenze e lentezze dispone di molteplici elementi:

* il dialogo per far emergere criteri morali che di fatto regolano la vita personale e collettiva e che connotano la sfera relazionale, sessuale e affettiva, lavorativa e politica;

* il confronto con esperti di etica per approfondire il rapporto tra coscienza personale, valori e norme del Vangelo e della Chiesa; per riflettere sulle possibili vie etiche proposte oggi nei vari ambiti della vita personale e sociale;

* la revisione di vita che aiuta i singoli a verificare i propri atteggiamenti e comportamenti etici e avere il coraggio di cambiare per essere fedeli all'amore per la vita e al Vangelo.

- Infine ci sono le attività che portano verso la progressiva esperienza dell'essere e fare Chiesa. Il gruppo è già Chiesa, ma non è tutta la Chiesa. Per comprendere che cosa è la Chiesa, è necessario sperimentare le sue espressioni. Questo comporta che il gruppo entri in contatto con i vari ambiti ecclesiali: la comunità parrocchiale, la Chiesa particolare, la presenza di cristiani nel mondo della cultura o del lavoro, le missioni, la Chiesa universale, la Chiesa «che soffre» per la fede e per la libertà.

Così pure comporta che il gruppo rifletta sugli aspetti che esprimono la realtà più profonda della comunità ecclesiale. La presenza del Signore, la vocazione della Chiesa nel mondo e, dunque, il rapporto tra Chiesa e costruzione del Regno, la sua missione.

6. L'INSERIMENTO COMUNITARIO E LA VOCAZIONE PERSONALE

Problemi

La fase di apprendistato è il momento più tranquillo e fecondo della vita di gruppo. Le attività si susseguono con una certa regolarità, senza troppe crisi. Cresce la capacità di fare analisi della realtà, di elaborare e realizzare progetti dentro il gruppo e nell'ambiente sociale ed ecclesiale. Il gruppo è sempre meno chiuso al suo interno. Diventa anche più autonomo rispetto all'animatore. È sempre più un'esperienza autogestita dai giovani.

Si procede in questo modo fino a che si affacciano i sintomi di una nuova e ultima fase: quella in cui il gruppo porta a compimento il suo ciclo evolutivo e il suo cammino formativo. Lentamente si avvia a sciogliersi per una crescita di tipo naturale. Infatti aumentano gli impegni dei membri, i quali cominciano a stabilire rapporti preferenziali con altri contesti sociali ed ecclesiali. Ma soprattutto emergono nuove vedute, dovute agli impegni professionali e all'evolversi delle stesse esigenze relazionali e di fede.

L'individuo avverte che il cammino di gruppo è stato indispensabile nelle grandi scelte della vita. Ma proprio esso sollecita ora ad andare altrove. Lasciare il gruppo è una sfida da affrontare in prima persona, alla luce dei valori elaborati insieme.

Da un punto di vista formativo, questo momento è delicato. Comporta per i giovani la capacità di sintetizzare il patrimonio culturale e religioso accumulato negli anni e da portare con sé nel futuro, e per l'animatore l'attenzione ad aiutare ognuno a trovare la sua strada, la sua vocazione nella società e nella Chiesa.

Appaiono alcuni nodi dalla cui soluzione dipende il buon esito della fase.

- Uno è certamente la capacità di affrontare, alla luce dei valori culturali e religiosi acquisiti nel gruppo, i nuovi problemi della vita: l'inserimento nel lavoro (o la disoccupazione), la professione, l'impegno di coppia sempre più maturo fino alla decisione di costituire una famiglia, il contatto con nuovi ambiti sociali.

La vita e le sue sfide si vedono in termini più realistici, meno protetti e difesi rispetto all'adolescenza. Il conflitto tra i parametri della società e i valori personali maturati nel gruppo può farsi intenso e far apparire come inutili proprio questi ultimi.

- C'è poi la ricerca, da parte dei membri del gruppo, della propria vocazione come uomo/donna e come credenti. Il problema non viene affrontato solo in questa fase. Tutto l'itinerario del gruppo è vocazionale. In questa fase però la scelta vocazionale si fa più impellente e matura. Per alcuni è chiamata al sacerdozio e/o alla vita religiosa; per altri alla famiglia e alla professione.

Dentro questi grandi ambiti la scelta è ancora aperta, in risposta alle domande: In che cosa farò consistere la mia attiva collaborazione alla costruzione del Regno di Dio e della comunità ecclesiale? In quali spazi sociali ed ecclesiali, man mano che finisce il cammino di gruppo, mi inserirò per esprimere il mio amore alla vita e al Signore della vita?

- Un altro nodo viene dalla scomparsa del gruppo, dalla sua evoluzione per rinascere in forma nuova, o dall'uscita dei singoli dal gruppo se questo permane come proposta per altri. Accettare questa morte o separazione non è facile. Si sente che è naturale avviarsi verso altri rapporti interpersonali e sociali, perché è la vita che fa incontrare altri amici e credenti. Eppure si avverte che qualcosa dell'esperienza di gruppo deve continuare. Si deve allora chiarire che cosa e come deve rimanere quello che si ritiene essenziale.

- C'è infine la rarefazione, man mano che il gruppo si scioglie, degli appuntamenti di vita cristiana, soprattutto di servizio agli altri, preghiera e riflessione credente sulla vita.

Occorre apprendere a sopperire in termini di qualità a quanto il gruppo offriva con frequenza e abbondanza nei ritiri spirituali, nei campiscuola, nell'incontro con il prete o l'animatore.

Ora, alle soglie dell'età adulta, si ha effettivamente meno tempo. È facile che, senza gli appuntamenti di gruppo, il servizio agli altri e la meditazione sugli eventi cristiani vengano trascurati. Verso quali appuntamenti e momenti religiosi avviarsi allora per mantenere viva, nella vita sociale e da adulti, la propria fede?

Obiettivi

Gli obiettivi che animatore e gruppo si propongono di raggiungere in questa fase sono:

- riconoscere il senso positivo globale del cammino di animazione percorso e farne la sintesi;

- aiutare a vivere la vita come vocazione, chiamata misteriosa di Dio a diventare sempre più pienamente uomini e donne credenti, incontrandolo nella trama del quotidiano;

- favorire l'inserimento dei singoli nei vari ambiti di presenza cristiana adulta, nella società e nella Chiesa;

- attivare il desiderio e il proposito di formazione permanente nella linea culturale e di fede.

Attività e interventi

Per raggiungere questi obiettivi vengono indicate attività e interventi secondo alcune direzioni.

- Un primo nucleo di attività porta il gruppo a operare il passaggio dall'appartenenza al riferimento. Il gruppo di appartenenza è quello in cui si è vissuto finora. Quello di riferimento è un gruppo o movimento in cui l'attività di insieme rallenta e si concentra in pochi punti decisivi, per dare più spazio agli impegni delle persone, inserite pienamente nella società. I rapporti, anche se meno frequenti, si nutrono della consapevolezza che si lavora dentro un unico progetto, anche se in ambiti e con modalità diverse.

Il gruppo affronta come un solo soggetto anche l'avvio alla sua conclusione: discute i problemi in merito, inventa nuove modalità di rapporti interpersonali, riconosce le esigenze di ciascuno, si ritrova con una certa regolarità per momenti di preghiera, formazione, festa.

- Una seconda serie di attività tende a concentrare l'attenzione del gruppo sui problemi di coppia e familiari, sociali ed ecclesiali. Se nella fase precedente l'attenzione era rivolta all'assimilazione della fede e dei suoi contenuti, ora si rivolge ai fatti per cercare di analizzarli, valutarli e riprogettarli alla luce del Vangelo. Della vita si parla in termini sapienziali, di discernimento spirituale, per intravedere i segni positivi e negativi della presenza del Regno e ascoltare l'appello di Dio. La revisione di vita, intesa nel senso più generale, diventa pratica per risalire dai fatti alle cause e ai significati e per reimmettersi negli eventi con un nuovo sguardo di fede.

- L'incontro e il confronto con le varie esperienze sociali si moltiplicano per acquisire nuovi stimoli e individuare nuove possibilità di inserimento nel sociale.

Si fa intenso, in particolare, il confronto con altre esperienze ecclesiali. Con loro si entra in contatto alla luce del bagaglio culturale e religioso accumulato, ma anche con una rinnovata volontà di apprendere e con grande rispetto per le opzioni diverse dalla propria.

L'incontro con le altre realtà ecclesiali non si riduce al confronto delle idee, ma cresce in una vera collaborazione attorno a progetti maturati assieme.

Lavorare con altri gruppi e comunità, prestare servizi in ambiti sociali ed ecclesiali diversi dal solito, oltre che esperienza di Chiesa, è occasione e stimolo a individuare la propria vocazione.

- Un quarto nucleo di attività mira a favorire la ricerca e la scoperta della propria vocazione e una prima maturazione della scelta vocazionale. Sono attività specificamente religiose, come momenti di preghiera, ritiri spirituali. Ma sono anche incontri con persone significative; profeti di una nuova società, uomini e donne con cui ci si è identificati nella scelta di fede; sono progetti apostolici in cui ci si impegna e bisogni che il confronto aiuta a scoprire.

La ricerca della vocazione è anche ricerca di una comunità cristiana adulta in cui inserirsi. Il gruppo è destinato a sciogliersi naturalmente oppure a rinascere sotto altra forma sociale ed ecclesiale. Man mano che il gruppo si avvia allo scioglimento, i singoli vengono accompagnati e stimolati alla ricerca di un ambito ecclesiale, territoriale e personale, in cui ritrovarsi da adulti.

Aver ripercorso tappa per tappa l'evoluzione del gruppo individuando problemi, attività e interventi, ci ha permesso di coglierlo «vivo», organismo che cresce, che si dibatte, a volte, nelle contraddizioni, ma che cerca anche di procedere.

Un gruppo capace di ri-nascere in molti e diversi campi di impegno è un gruppo che ha fatto un cammino di vera maturazione. Ogni giovane ha davanti a sé una molteplicità di strade: servire come laico i giovani, condividendo la passione educativa del suo animatore; iscriversi nel vasto movimento della Famiglia salesiana percepita come modo di essere Chiesa in un certo stile; portare in altri contesti ecclesiali lo spirito assimilato lungo il cammino di animazione; offrire al mondo del lavoro e della politica il contributo di un'esperienza educativa che ha liberato la responsabilità e purificato il servizio da secondi fini.

Spetta a ciascuno, nel mistero della propria coscienza, decidere. L'animatore e il gruppo, che lo hanno aiutato a liberare la responsabilità e a purificare il servizio da secondi fini, lo accompagneranno ancora con la solidarietà che l'esperienza di crescita nel gruppo ha creato.