Dicastero per la Pastorale Giovanile

La Pastorale Giovanile

Salesiana

Quadro di riferimento fondamentale

II edizione 2000

PARTE II

UN MODELLO OPERATIVO

La realizzazione della Pastorale Giovanile Salesiana ha bisogno di una grande varietà di elementi: persone, strutture, attività, risorse materiali, programmi, ecc. che devono orientarsi adeguatamente secondo gli obiettivi, contenuti e strategie del Progetto Educativo-Pastorale. In questo modo, tutte queste realtà, anche nella loro varietà e diversità, acquistano una identità propria, diventano cioè salesiane.

Questa forma concreta di strutturare e di organizzare i diversi elementi di una pratica educativa e pastorale, per assicurarne la sua identità, la sua coerenza rispetto agli obiettivi del progetto e la sua organicità, lo chiamiamo “modello operativo”.

In questa parte vogliamo esplicitare questo modello operativo della Pastorale Giovanile Salesiana, presentando le caratteristiche dei diversi elementi, strutture e servizi che realizzano il PEPS, per facilitare una loro più chiara identità salesiana e la loro unità organica.

Capitolo 4

OPERE E SERVIZI DELLA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA NEI DIVERSI AMBIENTI GIOVANILI

Introduzione

Il PEPS si attua in un determinato territorio attraverso “pluralità di forme, determinate in primo luogo dalle esigenze di coloro a cui ci dedichiamo” (Cost.41) e degli ambienti in cui vivono, soprattutto gli ambienti di impoverimento economico, politico e culturale.

Per questo “realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività ed opere in cui è possibile promuovere l’educazione umana e cristiana dei giovani, come l’oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà”, le parrocchie e residenze missionarie, i centri specializzati nel campo pedagogico e catechistico, le case per esercizi; operiamo inoltre nel settore della comunicazione sociale e in altre opere e forme di presenza tra i giovani (cfr. Cost. 41-43).

Attraverso questa pluralità di opere e servizi si manifesta l’unità e allo stesso tempo la ricchezza del progetto salesiano. Ogni opera e struttura apporta la sua specificità all’insieme e collabora a realizzare il criterio oratoriano dell’art. 40 delle Costituzioni, essere “per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi da amici e vivere in allegria”.

Per esprimere con chiarezza questa unità del Progetto Pastorale Salesiano nel territorio e nella Chiesa locale le diverse opere e servizi che costituiscono una presenza salesiana in un determinato territorio devono pensarsi in mutuo riferimento e complementarità attorno:

- alla comunità salesiana locale o ispettoriale che anima la presenza curando la sua identità salesiana,

- al consiglio dell’opera come organismo centrale di animazione che coinvolge insieme SDB e laici (CG24, 160-161; 171).

Questo esige che tra queste diverse opere e servizi ci siano:

. alcune linee e criteri d’azione educativo-pastorali comuni,

. certe strutture di coordinamento e di collaborazione,

. uno spirito di comunione e di condivisione di risorse.

Compete all’Ispettore con il suo Consiglio - tenendo conto della realtà ispettoriale e della consistenza dei diversi ambiti educativi, in dialogo con la comunità salesiana locale- determinare le forme concrete di attuare questa relazione e i modelli concreti di attuazione della CEP (Cf. CG24, 169).

In questo capitolo si presentano le caratteristiche più importanti di queste opere e servizi nelle quali si realizza la Pastorale Giovanile Salesiana espressa nel Progetto Educativo-Pastorale.

Anzitutto si presentano le opere e strutture più organizzate e tradizionali, come l’Oratorio-Centro Giovanile, la Scuola e Centro Professionale e la Parrocchia.

Dopo, altre opere e servizi con i quali si tenta di andare incontro ai giovani e rispondere alle nuove sfide che ci presentano. Tra queste diamo una speciale importanza alle opere e servizi per i giovani in difficoltà.

Molte di queste nuove presenze educative e pastorali tra i giovani si danno anche nelle opere tradizionali e costituiscono un segno del loro sforzo di rinnovamento e qualificazione pastorale.

I . L’ORATORIO-CENTRO GIOVANILE

1. L'ORIGINALITÀ DELL'ORATORIO SALESIANO

Descriviamo l'Oratorio come opera a sé, che oggi realizza la missione salesiana nel campo dell'educazione informale, cioè più libera e spontanea di quella scolastica istituzionale.

Storicamente, l'Oratorio è la prima delle opere stabili di Don Bosco, che ha dato origine a tutte le altre. Gli aspetti fondamentali dell’Oratorio-Centro Giovanile salesiano si enucleano quindi dall’azione di Don Bosco e dal suo evolversi rispetto ad altri modelli ed istituzioni di questo genere.

1.1 L’ispirazione originale

L’Oratorio di Don Bosco, che prendeva il nome da un’istituzione esistente, si distinse da altri che lo avevano preceduto o gli erano contemporanei.

Sono proprio le trasformazioni operate da Don Bosco che indicano ancora oggi le caratteristiche della pastorale oratoriana. Queste trasformazioni sono sostanzialmente sei:

° dalla prestazione di un “servizio” di catechesi, alla presenza-partecipazione nella vita del giovane con i suoi bisogni e problemi.

° dal “tempo limitato” al “tempo pieno”, occupando tutta la giornata domenicale e prolungandosi durante la settimana attraverso contatti personali e attività.

° da un programma catechistico limitato ad un programma educativo pastorale potenzialmente integrale; il gioco, altre forme di espressione giovanile come il teatro, la musica e il canto, la scuola, i gruppi... sono elementi di questo programma.

° dall’istituzione centrata sugli adulti alla comunità di ragazzi centrata nella partecipazione giovanile, l’essere insieme, l’apertura a tutti.

° dalla centralità del programma, alla centralità delle persone e dei rapporti interpersonali.

° dal carattere parrocchiale allo slancio missionario, aperto ai giovani che non sapevano neppure a che parrocchia appartenessero, e non vedevano nella parrocchia un punto di riferimento, né per la loro vita religiosa, né per i loro problemi umani.

1.2 La nuova situazione attuale

Con l’evolversi dell’azione di Don Bosco e il suo estendersi, non sono mutati i principi ispiratori, né i tratti caratteristici, ma le situazioni socio-educative e i fenomeni culturali che hanno modificato la condizione giovanile richiedono il loro aggiornamento.

Alcune manifestazioni sono:

- è nata una nuova concezione del tempo libero che occupa sempre di più la vita dei giovani, in quantità, in pluriformità di possibilità e risorse, con le nuove possibilità educative o di svuotamento delle persone ( consumismo), fino a divenire una caratteristica culturale;

- sono sorti nuovi ambienti ed agenzie educative: lo sviluppo dello sport, del turismo giovanile, la musica, i mezzi di comunicazione sociale, l’aumento dell’associazionismo culturale, sociale, ricreativo, religioso...offrono nuove possibilità di protagonismo giovanile;

- le stesse istituzioni scolastiche si sono preoccupate di integrazioni molteplici che vanno al di là degli aspetti strettamente didattici, con un maggiore inserimento nel territorio e con varietà di attività nel tempo libero;

- si è incrementata la lontananza-estraneità tra giovani e Chiesa, tra vita giovanile e le istituzioni educative e pastorali, che trovano difficoltà ad essere una proposta evangelica significativa per gli adolescenti e i giovani.

1.3 Verso una nuova sintesi

La riflessione fatta dai Capitoli Generali XX, XXI e XXIII offre i punti di convergenza a cui si è arrivati a livello di Congregazione.

Secondo essi l’Oratorio-Centro Giovanile va concepito come una realtà espressa in molteplici forme di realizzazione possibili, ma con alcune caratteristiche essenziali:

° Un ambiente di ampia accoglienza aperto a una gran diversità di giovani, soprattutto i lontani, di una vasta zona; con una gran diversità di proposte e di livelli di appartenenza; caratterizzato per un protagonismo giovanile e una relazione personale così significativa, che lo fa un ambiente di riferimento e di irradiazione per i giovani all’intorno.

L'Oratorio-Centro Giovanile infatti, pur essendo una realtà unitaria per ispirazione e finalità, differenzia le specifiche fasce d'età - ragazzi, adolescenti e giovani - per la metodologia, le proposte, gli obiettivi concreti e gli spazi di azione.

° Un centro capace di offrire un'autentica educazione umana, che sa cogliere i valori positivi presenti nella società e cultura in cui vivono i giovani, e favorire la loro assimilazione; in particolare, una connotazione caratteristica dell'Oratorio è la promozione delle valenze educative delle più diverse forme di impiego del tempo libero.

° Un programma di evangelizzazione missionaria rivolto in forma prioritaria ai giovani più lontani per offrire loro, attraverso il risveglio e l’approfondimento della loro domanda di vita e di compagnia, un cammino di educazione alla fede adatto alle loro situazione e sensibile alla realtà ecumenica e interrreligiosa nella quale vivono.

° Una presenza cristiana nel mondo giovane e nella società civile ( opera di frontiera tra il religioso e il civile, tra il secolare e l’ecclesiale), capace di offrire risposte educative ed evangeliche significative alle sfide e alle urgenze più sentite, specie quelle che si riferiscono ai lontani, e capace anche di promuovere un ambiente di apertura interculturale, interrraziale, ecumenica e interreligiosa.

Oggi poi si aprono nuove prospettive per l'Oratorio-Centro Giovanile per rispondere ad esigenze diversificate per aree geografiche, religiose e culturali che vivono i giovani, come ad esempio: gli oratori notturni, le presenze itineranti per giovani a rischio, gli oratori di zona o quartiere collegati in rete tra di loro, le presenze di tipo oratoriano gestite o guidate interamente da laici con riferimento al PEPS ispettoriale

2. LA COMUNITÀ EDUCATIVO-PASTORALE DELL'ORATORIO-CENTRO GIOVANILE SALESIANO

2.1 Caratteristiche della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile

La comunità Educativo-Pastorale (CEP) negli Oratori-Centri Giovanili prende caratteristiche proprie che scaturiscono dalla sua natura stessa che si appoggia soprattutto nell’ambiente di libertà, caratterizzato per l’accoglienza, la relazione amichevole e la partecipazione attiva degli stessi giovani.

2.1.1 Un'incisiva presenza nel mondo dei giovani

La CEP degli Oratori-Centri Giovanili, come soggetto animatore di questa dinamica comunitaria, ha queste caratteristiche:

° una grande capacità di avvicinamento e condivisione con il mondo dei giovani, attenti alle loro domande e bisogni;

° flessibilità e creatività per adattarsi sempre di più alla diversità e spontaneità dell’ambiente oratoriano;

° una coscienza chiara e condivisa della proposta e del progetto che favorisca l’unità di criteri e la convergenza d’interventi, evitando la dispersione e l’individualismo;

° accoglienza e attenzione alle singole persone, superando le relazioni piuttosto funzionali;

° un ampio spazio alla partecipazione e responsabilità degli stessi giovani;

2.1.2 Il protagonismo giovanile nella CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile Salesiano

L’Oratorio è uno spazio educativo pastorale specialmente adatto per promuovere una partecipazione sempre più intensa nella vita dei giovani. Iniziamo il dialogo con i ragazzi fin dai primi incontri, per motivarli, coinvolgerli sempre di più e corresponsabilizzarli gradualmente nelle attività e nei gruppi che prescelgono.

Il Consiglio della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile deve curare in maniera speciale le strutture di partecipazione capaci di offrire ai giovani la più ampia responsabilità possibile accanto agli educatori adulti.

2.1.3 La CEP aperta ed inserita nella Chiesa e nel territorio

° L'Oratorio e il Centro Giovanile sono momenti e luoghi particolarmente significativi, anche se non unici, per l’avvicinamento e l’evangelizzazione dei giovani nella pastorale d’insieme.

Molti Oratori-Centri Giovanili appartengono a una parrocchia, o sono una presenza di Chiesa in una zona pastorale.

Il loro inserimento nella Chiesa si manifesterà con rapporti di vicendevole appartenenza. Per questo:

- qualificare il Progetto Educativo-Pastorale Salesiano dell’Oratorio in convergenza con le linee della Pastorale diocesana per essere una proposta significativa di Pastorale Giovanile;

- essere inseriti responsabilmente nelle strutture di partecipazione (consiglio pastorale della parrocchia e/o zona), apportando la propria sensibilità e preoccupazione giovanile;

- condividere iniziative, momenti di dialogo, programmi educativi e pastorali con le comunità parrocchiali della zona favorendo un mutuo arricchimento.

° L’Oratorio-Centro Giovanile è una presenza educativa nel mondo dei giovani; per questo il suo rapporto con il territorio deve essere stretto: una comunità oratoriana che sappia dialogare con la realtà circostante, con le istituzioni sociali ed educative del quartiere e della città e favorirne la trasformazione.

Ecco alcune azioni significative in questo senso:

- conoscere il territorio;

- collegamento e accordi di collaborazione con altre realtà sociali ed ecclesiali operanti nel territorio;

- momenti di porte aperte e disponibilità degli ambienti per attività del territorio confacenti con le finalità del Centro;

- sforzo creativo di programmazione e di proposta a favore del territorio;

- partecipare insieme ad altre organizzazioni che collaborano nella Pastorale Giovanile

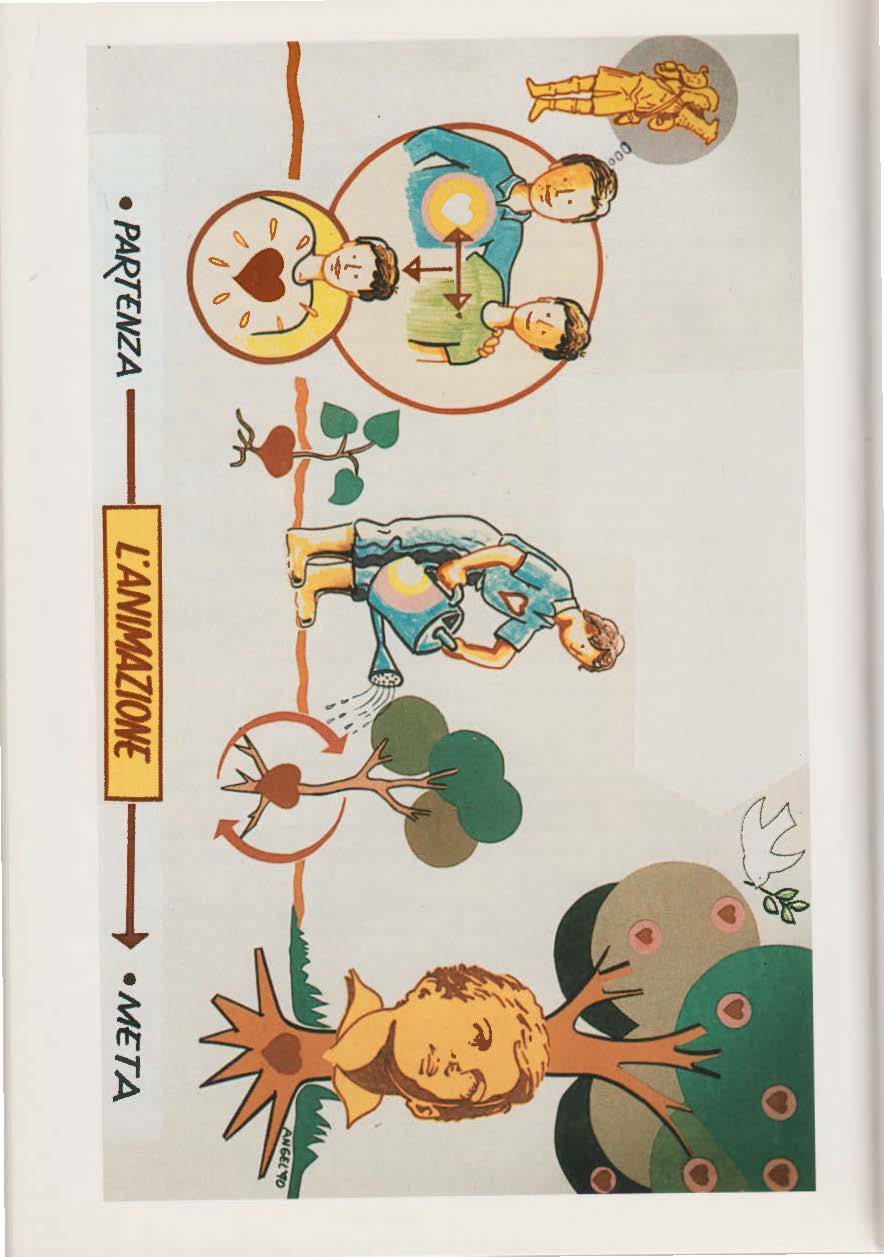

2.2 L’animazione della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile

Essendo la CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile una realtà molto aperta e partecipata ha bisogno di una animazione sistematica che garantisca una identità salesiana chiara e sicura nel continuo adattarsi alle mutevoli necessità giovanili, e un sistematico processo educativo che dia unità e articolazione alla pluralità di proposte ed esperienze.

2.2.1 Alcuni elementi fondamentali di questa animazione

° Articolare la massa giovanile in diversi gruppi di attività e di formazione secondo i loro interessi: promuovere la più ampia responsabilità possibile dei giovani sull’ambiente e la vita dell’Oratorio; suscitare la partecipazione e l’associazionismo giovanile attorno al Movimento Giovanile Salesiano.

° Allargare la corresponsabilità degli adulti che sappiano condividere con i giovani un ambiente di amicizia, una proposta educativa di vita e una esperienza di famiglia e comunità. La loro presenza è un elemento di stabilità e maturità importante nella vita mutevole dell’Oratorio. Tra gli adulti, la cui presenza consideriamo importante nell’Oratorio-Centro Giovanile, elenchiamo gli adulti con compiti specifici di animazione, i genitori dei ragazzi, specialmente coloro che desiderano collaborare all’azione educativa, e i membri della Famiglia Salesiana.

° Curare la formazione dei laici educatori e dei giovani animatori; investire persone e risorse in un continuo sforzo di qualificazione educativa, cristiana e salesiana degli educatori e soprattutto dei giovani più maturi e capaci di responsabilità attraverso la scuola d’animatori, campiscuola, corsi, ritiri, convegni, ecc. …

° Promuovere la presenza e l’inserimento significativo dell’Oratorio-Centro Giovanile nel territorio e nella Chiesa locale, con una attenzione particolare ai lontani e giovani a rischio, mediante la conoscenza da parte della CEP delle zone di normalità e di disagio del territorio, così come dei punti rete sociali ed ecclesiali operanti in esso; promuovendo iniziative concrete di ricerca dei ragazzi dove sono, soprattutto nelle zone prive di servizi e di risposta educativa ai loro bisogni e interessi; fino al massimo di coinvolgimento, come parti di un coordinamento permanente per la promozione di iniziative e servizi gestiti con altri. Formare a svolgere questa animazione, anche attraverso il volontariato, secondo uno stile di gratuità.

2.2.2 Servizi d’animazione e di governo

Sebbene tutti siano coinvolti nell'animazione, ci sono alcuni compiti specifici che conviene rimarcare.

a. La comunità salesiana

Tutta la comunità salesiana, nel suo insieme, ha un compito specifico d'animazione dell'Oratorio-Centro Giovanile. Tutti i confratelli della casa, non solo gli incaricati, sono i responsabili dell’identità salesiana, della convocazione degli adulti e dei giovani animatori nella CEP, della loro formazione permanente, dell’apertura e inserimento nel territorio e nella Chiesa locale.

L’animazione si attua con:

- la testimonianza di comunione fraterna e di apertura cordiale ai giovani,

- l’offerta di esperienze di fede e di preghiera condivisa con loro;

- la partecipazione attiva nell’elaborazione e verifica periodica del PEPS locale;

- l’apertura attenta della comunità alla realtà sociale del territorio.

b. L'incaricato dell’Oratorio- Centro Giovanile

La sua figura si ispira al Don Bosco dell’Oratorio: vocazione, simpatia e competenza per il lavoro tra i giovani, spirito apostolico, capacità di rapporti diretti e profondi con i collaboratori e di presenza incoraggiante tra i giovani, creatività ed intraprendenza per rinnovare proposte e comunicare entusiasmo, preoccupazione per l’unità operativa dell’équipe e la sua crescita in Cristo.

In profonda sintonia con la comunità salesiana:

- promuove il PEPS elaborato, attuato e verificato insieme da tutta la CEP;

- coordina tutti quelli che lavorano nell’Oratorio, i diversi gruppi e commissioni;

- promuove il loro collegamento e collaborazione con altre forze operanti per l’educazione o per il mondo giovanile nella zona e nella Chiesa locale;

- assicura l’inserimento dell’Oratorio-Centro Giovanile nella comunità cristiana parrocchiale.

c. Gli animatori, adulti e giovani

La funzione degli animatori, come parte integrante della CEP consiste:

- nell’essere punto di riferimento per i ragazzi e i giovani, vivendo i valori che proponiamo, accettando un progetto di uomo e di donna secondo il Vangelo e impegnandosi a realizzarlo progressivamente nella loro vita;

- nel vivere da vicino la realtà dei giovani, dedicare tempo per stare in mezzo a loro, condividere e apprezzare ciò che loro piace e favorire la loro maturazione integrale;

- nell’animare il progetto dell’Oratorio-Centro Giovanile attraverso la responsabilità e il coordinamento dei diversi gruppi e attività proposte, facendo sempre in modo che i giovani siano protagonisti e corresponsabili;

- nel favorire la relazione tra le persone e i gruppi in un clima di ascolto e di rispetto di tutti;

- nel lavorare in équipe e mantenersi in un continuo processo di formazione come educatori.

Il servizio dell’animazione si svolge all’insegna del volontariato e della gratuità. Se per qualche impegno più oneroso o professionale, soprattutto in relazione ad attività di associazioni civilmente riconosciute presenti nell’Oratorio, conviene un compenso economico o un contratto di lavoro, sia fatto sempre secondo la legge e con assoluta trasparenza, procurando di viverlo sempre nello stile del volontariato.

d. Il Consiglio dell’Oratorio

I ruoli d’animazione descritti si uniscono in organismi. Tra questi consideriamo importante il Consiglio dell’Oratorio-Centro Giovanile o Consiglio della CEP dell’Oratorio ( Cf. CG24, 161).

La sua composizione e il suo funzionamento ubbidiscono a schemi e criteri dinamici, ma anche di continuità, secondo gli orientamenti dell’Ispettore con il suo Consiglio ( CG24, 171).

I suoi compiti saranno dunque:

- promuovere e verificare il piano pastorale annuale secondo le richieste emergenti della condizione giovanile e gli orientamenti del PEPS;

- coordinare le varie proposte educative delle associazioni e dei gruppi, e curare l’armonizzazione e l’integrazione tra i vari momenti di promozione umana, di evangelizzazione e catechesi, di celebrazione liturgica e di impegno caritativo e missionario;

- favorire l’associazionismo salesiano, lo scambio d’informazione e il coordinamento tra i diversi gruppi e associazioni;

- mantenere un rapporto stretto con il territorio e con tutti quelli che lavorano per l’educazione dei giovani, favorendo interventi e proposte idonee alle situazioni di emarginazione e rischio e d’indifferenza religiosa;

- aiutare la crescita religiosa e “professionale” di tutti i membri della CEP attraverso una sistematica formazione.

All’interno e in dipendenza dal Consiglio si possono costituire gruppi o commissioni con l’incarico specifico dei grandi settori di attività. Tra queste è importante la commissione pastorale e la commissione economica

3. LA PROPOSTA EDUCATIVO-PASTORALE

La proposta che offriamo nell’Oratorio-Centro Giovanile offre ai giovani la possibilità di fare una autentica esperienza di vita giovanile che li aiuti a conoscere con piacere il mondo e a giudicarlo alla luce del Vangelo, a prendere coscienza sempre più precisa di sé, degli altri, dell’essere uomini tra uomini nella società e nella Chiesa; a vivere con vivacità la propria giovinezza e a costruire un progetto di vita ispirato al Vangelo. Tale proposta si attua con un itinerario centrale e con itinerari specifici a seconda degli interessi dei giovani, per cui ogni giovane, tramite le diverse possibilità di partecipazione agli interventi che si offrono, può situarsi nell’itinerario secondo il proprio livello di crescita.

3.1 Contenuto della proposta

Questa proposta si concretizza in tre aspetti complementari:

3.1.1 La convocazione giovanile

Il primo elemento della proposta dell’Oratorio-Centro Giovanile Salesiano è la sua capacità d’interessare i ragazzi e i giovani per fare emergere in loro il senso dell’umano, aiutare il sorgere delle domande, far emergere quanto di religioso porta in sé il giovane, per tradizione, ambiente o famiglia.

Questa convocazione si fa attraverso:

° un ambiente aperto e ricco di proposte e attività secondo i diversi interessi dei giovani;

° lo sforzo degli animatori per farlo conoscere e per invitare;

° l’accoglienza personale e l’aggancio ad un gruppo che permetta loro una partecipazione attiva

° la ricerca dell’incontro e il dialogo personale.

3.1.2 Un cammino educativo

Questa convocazione giovanile apre a una proposta di creatività personale e libera e di socializzazione che sviluppi le risorse positive delle persone e gruppi, promuova un processo di crescita nelle diverse dimensioni della persona secondo i valori della Spiritualità Salesiana.

Questa esperienza suppone:

° una proposta multipla e varia ( sportiva, ricreativa, culturale, sociale...) che ricopre gli aspetti più significativi della vitalità e del processo evolutivo del giovane;

° la partecipazione alla programmazione, realizzazione e revisione delle attività della comunità oratoriana, attraverso diversi gruppi e commissioni;

° la graduale e reciproca conoscenza, la stima vicendevole, la capacità d’incontro e condivisione;

° esperienze di solidarietà e di servizio gratuito agli altri, proporzionate all’età ed evoluzione;

° momenti di formazione attorno alle esperienze della stessa vita quotidiana, su temi educativi, culturali o sociali significativi.

3.1.3 Un processo di evangelizzazione

Lo sviluppo di questo cammino si apre ad una proposta di fede, che conduca ad un incontro personale con Cristo e si sviluppi in un itinerario di crescita nella fede, verso la ricerca dell’identità cristiana, secondo la Spiritualità Giovanile Salesiana e l’opzione vocazionale.

Questa proposta evangelizzatrice deve essere:

° missionaria, secondo il livello dei più lontani, che risvegli l’interesse e la voglia di fare cammino,

° positiva, fatta a partire dalla vita, secondo le aspirazioni e bisogni dei giovani;

° ricca e svariata, in proporzione alle possibilità e ai ritmi di maturazione;

° consistente e impegnativa, verso una crescita sistematica e progressiva, fino ad una opzione vocazionale cristiana.

3.2 Mediazioni fondamentali

° Il gruppo

L’Oratorio-Centro Giovanile salesiano fa la scelta della vita di gruppo e dell’associazionismo salesiano come una esperienza educativa fondamentale.

Offre una proposta articolata di gruppi e associazioni molteplici secondo gli interessi giovanili attorno ai quali si organizzano: gruppi spontanei dove prevalgono i leaders naturali e gli interessi immediati, e gruppi proposti con una loro specifica strutturazione ed itinerario formativo (gruppi sportivi, d’impegno culturale, sociale, di formazione e di approfondimento religioso, di sensibilizzazione missionaria, di animazione interna, ecc. …).

In questi gruppi favoriamo:

- la crescita del senso di appartenenza all’ambiente unitario della CEP dell’Oratorio e al Movimento Giovanile Salesiano;

- l’apertura dagli interessi più immediati e superficiali a interessi più profondi fino assumere un impegno di servizio agli altri tanto all’interno come verso l’esterno;

- l’accettazione e valutazione delle esperienze di vita dello stesso gruppo e dell’ambiente, fino a suscitare la ricerca di nuove esperienze che aiutino ad approfondire gli interrogativi religiosi e la domanda di senso;

- un processo di formazione sempre più sistematico ed esplicitamente cristiano;

- l’associazionismo tra i gruppi per crescere nella capacità di creare aggregazione, crescere nella solidarietà, produrre e diffondere una propria cultura in dialogo e confronto con altre culture presenti nel territorio, partecipare alla vita civile al servizio della gioventù. A tutti i gruppi si propone di coordinarsi nel Movimento Giovanile Salesiano.

° Le attività

L’attività è il momento specifico dell’Oratorio-Centro Giovanile, come le ore d’insegnamento lo sono nel campo scolastico.

L’attività è il anche il nesso di comunicazione tra il gruppo e il “più grande numero”. Il primo prepara, propone, assicura la permanenza e la progressività; la massa partecipa, si arricchisce, matura.

In ciascuna attività cerchiamo di:

- rispondere ad una necessità della vita dei giovani, scoprendo e sviluppando le loro intrinseche possibilità educative;

- stabilire obiettivi formativi secondo il PEPS dell’Oratorio-Centro Giovanile, privilegiando quelle di maggior contenuto e ricchezza;

- coordinarla ed aprirla agli altri ambienti e realtà del territorio per non perdere la visione dell’insieme.

Tra queste le attività più ricorrenti nell’Oratorio-Centro Giovanile sono il gioco e lo sport, tanto quello spontaneo come quello organizzato; ma non meno rilevanti devono essere quelle della musica e del teatro, i campeggi e il turismo giovanile, i campiscuola o di lavoro, ecc. ...

E’ importante che tutte queste attività si inseriscano nell’insieme della vita dell’Oratorio-Centro Giovanile, siano coordinate e favoriscano momenti e incontri comuni.

° Esperienze di servizio e di solidarietà

Pensiamo che le possibilità dell’Oratorio-Centro Giovanile si allargano attraverso la prestazione dei servizi richiesti dalla maturazione dei giovani e dalle domande del quartiere: assistenza scolastica, orientamento vocazionale o professionale, corsi serali, consultori, iniziative sociali al servizio del territorio, ecc...

Questi servizi rispondono

- alle necessità dei più bisognosi,

- all’ispirazione evangelica e alla specificità salesiana nei contenuti e nelle modalità d’intervento,

- alle possibilità concrete del personale che presta i suddetti servizi.

Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento

FLORIS F. - DEL PIANO M., L'Oratorio dei giovani. Una proposta di animazione, LDC, Leumann (Torino), 1992.

VECCHI J., (a cura di) voce Oratorio in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, Dizionario di Pastorale Giovanile, LDC, Roma 1989, pp.615-621.

II. LE SCUOLE E I CENTRI PROFESSIONALI SALESIANI

1. L’ORIGINALITÀ DELLE SCUOLE E DEI CENTRI PROFESSIONALI SALESIANI

1.1 I salesiani nella scuola

La scuola salesiana nasce nell’Oratorio di Valdocco per rispondere alle necessità concrete dei giovani e s’inserisce in un progetto globale di educazione e di evangelizzazione dei giovani, soprattutto i più bisognosi.

Il settore scuola si è sviluppato molto nella Congregazione in risposta alle esigenze degli stessi giovani, della società e della Chiesa, fino a diventare un movimento di educatori saldamente attestati sul fronte scolastico.

Consideriamo la scuola come una mediazione culturale privilegiata di educazione in cui si può dare una risposta sistematica ai bisogni dell’età evolutiva; come una istituzione determinante nella formazione della personalità, perché trasmette una concezione del mondo, dell’uomo e della storia (Cf. SC 8); e come una delle forme più importanti di promozione umana e di prevenzione dell’emarginazione.

Riconosciamo il valore fondamentale della scuola come ambito dove il Vangelo illumina la cultura e si dà una efficace integrazione tra il processo educativo e il processo di evangelizzazione. Questa integrazione costituisce un’alternativa educativa importante nell’attuale pluralismo della società.

Ci inseriamo nel movimento che educa ed evangelizza attraverso la scuola, apportando il patrimonio pedagogico ereditato da S. Giovanni Bosco e accresciuto dalla tradizione susseguente ( Cf. CG21 130).

In questo impegno, l'attuale realtà socio-politica e culturale, i nuovi orientamenti di rinnovamento scolastico nei diversi Stati e la stessa realtà interna delle scuole, l’attuale presenza comune di ragazzi e ragazze, con un intreccio di molti, e talvolta divergenti, elementi legali, finanziari, lavorativi, didattici, ecc. ... presentano nuove e complesse difficoltà e sfide alle quali, nei diversi luoghi in cui ci troviamo, stiamo cercando di rispondere con una maggiore qualità educativa, con professionalità e significatività, fedeli alla nostra identità carismatica.

1.2 I Salesiani nei Centri Professionali (CFP)

Come la scuola, i CFP nascono nell’oratorio di Valdocco: Don Bosco, nella sua opzione educativa pastorale per i giovani bisognosi, ha una grande preoccupazione per il mondo del lavoro e i suoi problemi più urgenti (immigrazione dei giovani nella città, impreparazione per il lavoro industriale, sfruttamento, abbandono…). Molto presto organizza nell’Oratorio piccoli laboratori che poi diventeranno le Scuole di “arti e mestieri” e, con Don Rua, nascono le Scuole Professionali. Allo stesso tempo aiuta i giovani nella ricerca del lavoro procurando loro contratti di lavoro, per evitare che siano sfruttati. Con la vocazione e presenza del Salesiano Coadiutore, questo servizio e preparazione sarà arricchito.

La formazione professionale diventa patrimonio della Congregazione Salesiana e una delle richieste più sentite nella società. Attualmente abbiamo una grande varietà di Scuole e Centri di formazione professionale formali e non formali.

Come Don Bosco, i Salesiani sono convinti che con questo tipo di opera aiutano i giovani degli ambienti popolari non solo a prepararsi ed inserirsi creativamente nel mondo del lavoro, ma anche nella loro crescita integrale. In questo modo favoriscono una visione umana ed evangelica del mondo del lavoro stesso.

La nostra società tecnologica in continuo progresso, e la realtà interna di questi centri, ci presentano alcune difficoltà e sfide di indole tecnica, finanziaria, legale e pedagogica, alle quali dobbiamo rispondere coraggiosamente con una maggiore qualità educativa, fedeli alla nostra identità carismatica.

1.3 Aspetti fondamentali delle scuole e dei CFP salesiani

Le Scuole e i CFP salesiani sono due strutture di formazione sistematica con caratteristiche proprie, ma sempre in profondo rapporto. Non c’è vera scuola salesiana che non avvia al lavoro, né c’è vero CFP salesiano che non tenga conto dell’assimilazione sistematica della cultura. I principali aspetti caratteristici di questi centri educativi si possono esprimere cosi:

1.3.1 Centri che offrono un’educazione efficiente e qualificata

Offrono una proposta educativa-culturale di qualità,

- privilegiando l’aspetto educativo su quello meramente di istruzione;

- con una attenzione continua e critica ai fenomeni della cultura e della comunicazione sociale;

- con una impostazione pedagogico-metodologica processuale, che favorisca l’interazione educativa superando impostazioni didattiche ripetitive;

- dove i giovani sono il centro e le loro domande un punto di riferimento; li orientano e accompagnano verso il loro progetto di vita;

- offrendo una visione umana ed evangelica del lavoro;

- con una qualificazione professionale e di identità salesiana in continuo aggiornamento.

1.3.2 Centri ispirati ai valori evangelici, con una proposta di crescita nella fede

Hanno una chiara identità cattolica, espressa soprattutto nella testimonianza degli educatori, nel progetto, nel suo funzionamento interno e nel confronto con altri progetti e istituzioni educative (Cf. SC 66).

Offrono una proposta educativa pastorale aperta ai valori degli ambienti plurireligiosi e pluriculturali, che:

- impostano tutta la loro attività alla luce della concezione cristiana della realtà, di cui Cristo è il centro (Cf. SC 33);

- orientano i contenuti culturali e la metodologia educativa secondo una visione di umanità, di mondo, di storia ispirati al Vangelo (Cf. SC 34);

- promuovono l’apertura e l’approfondimento dell’esperienza religiosa e trascendente;

- ripensano il “messaggio evangelico”, accettando l’impatto del linguaggio e gli interrogativi della cultura.

Favoriscono la costituzione di una comunità di fede, che sia l’animatrice del processo di evangelizzazione (Cf. SC 53).

Si mantengono in comunione con la Chiesa e attuano creativamente i suoi indirizzi.

1.3.3 Centri portatori dello spirito e pedagogia salesiana:

La scuola e i CFP salesiani raggiungono le loro finalità con lo stile, lo spirito e il metodo educativo di Don Bosco (CG21 131):

- animati, orientati e coordinati nello stile oratoriano;

- cercano di creare una famiglia educante, centrata sui giovani, che trovano in essi la “loro casa” (Cost. 40);

- sottolineano la personalizzazione dei rapporti educativi, fondati sulla fiducia, il dialogo, la gioia e la responsabilità;

- assumono l'integralità della vita dei giovani, rendendo partecipi gli educatori degli interessi giovanili, promuovendo attività del tempo libero come il teatro, lo sport, la musica, l’arte;

- educano evangelizzando ed evangelizzano educando, cioè armonizzano, in unità inscindibile, sviluppo umano e ideale cristiano;

- preparano ad affrontare degnamente la vita familiare, di lavoro, sociale, ecclesiale...

Il vissuto di questi aspetti offre un tratto molto tipico e differenziante dei nostri centri educativi salesiani.

1.3.4 Centri con una consapevole funzione sociale:

Le nostre scuole e i CFP si propongono di contribuire alla costruzione di una società più giusta e degna dell’uomo:

° promovendo una sistematica formazione sociale dei loro membri;

° privilegiando la formazione professionale dei giovani e l’accompagnamento nel loro inserimento nel mondo del lavoro;

° diventando centri di animazione e di servizi culturali ed educativi per il miglioramento dell’ambiente; si privilegiano quei curricoli, specializzazioni e programmi che rispondono alle necessità dei giovani della zona ( Cf. CG21, 129,131);

° adoperando uno stile di vicinanza e di solidarietà attraverso la disponibilità delle persone e dei locali, l’offerta di servizi di promozione aperti a tutti, la collaborazione con altre istituzioni educative e sociali;

° promuovendo modelli culturali alternativi: una cultura centrata nella vita, aperta alla gratuità e alla comunione; una cultura che favorisca l’apertura a Dio.

1.3.5 Centri di educazione popolare aperti ai più bisognosi

“La scuola salesiana sia popolare per la sua collocazione, per la cultura e gli indirizzi che privilegia e per i giovani che accoglie. Organizzi servizi alla popolazione della zona, come corsi di qualificazione professionale e culturale, di alfabetizzazione e di ricupero, fondi per borse di studio e altre iniziative” (R. 14). Per questo le nostre scuole e i CFP:

- cercano di ubicarsi nelle zone più popolari e danno preferenza ai giovani più bisognosi;

- evitano ogni condizione discriminatoria o realtà di esclusione;

- richiedono disponibilità e apertura ai valori che il PEPS propone;

- privilegiano il criterio della promozione di tutti su quello della selezione dei migliori;

- cercano di creare le condizioni “economiche” che rendano possibile l’uguaglianza di opportunità.

2. LA CEP NELLE SCUOLE E NEI CFP SALESIANI

La realizzazione del PEPS nella scuola e nei CFP salesiani richiede la convergenza delle intenzioni e delle convinzioni da parte di tutti i suoi membri ( Cfr. SC 59). Indirizzano i loro sforzi alla formazione della CEP, che sia allo stesso tempo soggetto e ambiente di educazione.

2.1 Compiti della CEP nella scuola e nei CFP salesiani

In questi anni si cerca di passare da un modello istituzionale a un modello comunitario; da una delega educativa in alcune persone specialmente consacrate ad esso ( religiosi, professori...) ad un impegno attivo di tutti quelli che sono interessati nel fatto educativo. La CEP è il nuovo soggetto della responsabilità educativa.

Nel capitolo sulla CEP si sono presentate le caratteristiche e dinamismi generali; adesso sviluppiamo le caratteristiche proprie della CEP delle scuole e dei centri professionali salesiani.

• Curare la professionalità educativa attraverso una accurata formazione permanente

La CEP della scuola e dei CFP deve armonizzare la necessaria professionalità e formalità della struttura scolastica con il carattere familiare tipico dello stile salesiano.

Questo comporta:

- promuovere tra tutti i suoi componenti la condivisione dei valori educativi espressi nel PEPS; dal consenso sui valori umani di base procedere, per via di confronto e approfondimento, verso i valori e gli obiettivi più esplicitamente cristiani;

- assicurare una progettazione e programmazione elaborata, condivisa e valutata con la partecipazione di tutti;

- curare un processo sistematico di formazione permanente di tutti i membri della CEP, per aggiornare le loro competenze educative, didattiche e salesiane e sviluppare la loro vocazione educativa e cristiana;

- assicurare il buon funzionamento dei diversi organismi, determinando i compiti specifici e lo spazio di intervento decisionale delle diverse componenti della comunità educativa, curando la valutazione e il rispetto delle diverse competenze e funzioni.

• Animare processi educativi sistematici, attraverso:

- una adeguata pedagogia e progettazione dell’azione educativa;

- uno stretto rapporto tra obiettivi educativi, didattici, e pastorali;

- una revisione costante della coerenza educativa dei contenuti delle singole discipline e aree culturali;

- la qualificazione della metodologia dell’insegnamento e del lavoro educativo;

- l’offerta di un orientamento professionale e personale di qualità;

- una verifica sistematica dei risultati educativi ottenuti alla luce degli obiettivi previsti nel PEPS.

• Favorire uno stile di relazioni secondo il Sistema Preventivo, che promuova:

- Una informazione adeguata e regolare tra i diversi settori e livelli della CEP;

- la presenza-assistenza degli educatori tra i giovani, favorendo la partecipazione degli adulti alle attività dei giovani;

- rapporti ispirati alla fiducia e al dialogo tra educatore e giovane, tra direzione e settori, tra servizi pedagogici e utenti, nelle attività di docenza ed educative;

- una gestione giusta, efficiente, efficace e sempre attenta ai bisogni delle persone.

• Sviluppare un rapporto specifico con i genitori e le famiglie dei giovani:

- favorendo la loro collaborazione nella determinazione dell’indirizzo educativo generale, nel sostegno economico e materiale della scuola e nella valutazione sulla sua efficacia;

- promuovendo un processo sistematico di formazione e di abilitazione educativa;

- assicurando momenti di dialogo e confronto tra loro e gli altri membri della CEP.

• Concretizzare criteri e strategie per affrontare la complessità di situazioni legali, economiche, di rapporto con lo Stato, ecc. ... che possono condizionare la realizzazione del progetto educativo pastorale salesiano.

• Inserirsi attivamente nel dialogo culturale, educativo e professionale in atto nel territorio e nella Chiesa locale:

- cercando di essere sempre propositivi;

- assicurando un sistematico contatto con il mondo delle imprese, per facilitare un inserimento giusto dei giovani nel mondo del lavoro e un loro accompagnamento educativo.

• Accompagnare i giovani oltre la formazione sistematica, promuovendo processi specifici di presenza significativa nella vita degli Ex-allievi.

2.2 Strutture di partecipazione e di responsabilità

Le strutture mirano a creare le condizioni per una sempre maggiore comunione, condivisione e collaborazione tra le diverse componenti della CEP, al servizio della formazione culturale e professionale, umana e cristiana dei giovani.

Queste strutture variano secondo i Paesi e le loro diverse legislazioni scolastiche; per questo, ogni Ispettoria deve definire le modalità concrete delle strutture e responsabilità più convenienti, ma si devono sempre tenere in conto:

° Il direttore della comunità salesiana, che secondo la nostra identità carismatica è nella CEP il primo promotore dell’unità e dell’identità salesiana (CG24, 172).

° Il coordinatore pastorale, che insieme ad un’équipe, anima l’azione evangelizzatrice curando la sua profonda integrazione nel processo didattico ed educativo;

La funzione del Consiglio della CEP - richiesta dal CG 24, 171 - può essere realizzata da qualcuno degli organismi già esistenti, secondo gli orientamenti dell’Ispettoria.

3. LA PROPOSTA EDUCATIVA PASTORALE NELLE SCUOLE E I CFP SALESIANI

3.1 La Dimensione educativa culturale, punto di riferimento

La dimensione educativa culturale, impostata sulla prospettiva dell’evangelizzazione, è il nucleo della proposta educativa pastorale delle scuole e dei CFP; essa richiede:

° Formare la persona dal di dentro, liberandola dai condizionamenti interiori che potrebbero impedirle di vivere pienamente la sua vocazione, ed abilitandola per un’espansione delle sue capacità creative e per una sana affettività;

° Fondare la loro azione didattica su una particolare concezione della persona umana, che:

- matura la coscienza attraverso la ricerca della verità e l’adesione interiore ad essa;

- sviluppa la libertà responsabile e creativa attraverso la conoscenza e la scelta del bene;

- cresce nella capacità di relazione, solidarietà e comunione con l'umanità, basate sul riconoscimento della dignità della persona;

- si abilita alle responsabilità storiche, fondate sul senso della giustizia e della pace.

° Sottolineare e sviluppare l’aspetto etico e religioso della persona, aprendo così al trascendente e disponendo a ricevere il messaggio originale di Cristo.

° Realizzare una mediazione culturale, capace di mettere a confronto le aspirazioni e le situazioni che oggi vivono i giovani con le esperienze dell’umanità, espresse nel patrimonio culturale.

° Promuovere un cammino di educazione alla fede, attraverso la testimonianza comunitaria e la diversità di proposte.

3.2 Priorità della loro funzione educativo–culturale

La scuola salesiana e il CFP centrano la loro funzione culturale-educativa su queste priorità:

° Educare integralmente, più che istruire o trasmettere sapere.

° Offrire un sapere (i contenuti, valori, e significati, espressi nel curriculum che renda i giovani:

- consapevoli dei problemi del mondo d’oggi, in primo luogo quelli del loro ambiente, sensibili ai valori in gioco,

- costruttivamente critici riguardo alle giustificazioni e alle soluzioni che si prospettano,

- e capaci di costruire una concezione vitale di umanità, mondo, storia.

° Aiutare i giovani ad acquisire quelle capacità tecniche e professionali che li

rendano competenti ed efficaci nell’azione, specialmente il lavoro.

° Formare atteggiamenti o strutture relativamente stabili nella personalità dei giovani (autostima, socializzazione, partecipazione, autonomia, solidarietà, responsabilità, volontà...), che permettano loro di agire da uomini liberi e li orientino verso la comprensione critica della realtà e la comunione solidale con le persone, verso l’apertura al trascendente.

° Abilitare i giovani alla comprensione dei molteplici linguaggi, all’uso dei mezzi e delle forme di espressione su cui si fondano la comunicazione e la possibilità di arricchirsi del processo culturale, e di contribuire al suo sviluppo.

3.3 La prospettiva evangelizzatrice della scuola salesiana e i CFP

L’impegno educativo culturale della scuola e i CFP è ispirato al Vangelo e orientato verso l’evangelizzazione; questa proposta si esprime attraverso alcune priorità:

La scuola salesiana e i CFP cercano di aiutare il giovane a fare una sintesi tra fede e cultura.

Per questo, propongono un itinerario di apertura al trascendente e di educazione alla fede che:

- prende i giovani nella situazione in cui si trovano e si impegnano a sostenerli e orientarli a compiere i passi verso la pienezza di umanità a loro possibile;

- privilegia gli ultimi e i più poveri, con un linguaggio facile e immediato, con un ambiente accogliente e lo stile di rapporto familiare;

- si adegua al passo di ogni giovane, curando soprattutto i primi passi nelle diverse aree del cammino (Cf. CG23, 102-111).

Per quelli aperti alla fede cristiana, sviluppano un itinerario di crescita progressiva verso Cristo, l’uomo perfetto, secondo le quattro aree che ci propone il CG 23, cioè verso::

- la maturità umana;

- l’incontro autentico con Gesù Cristo;

- una intensa appartenenza ecclesiale;

- un impegno per il Regno (Cf. CG23, 112-116).

Per coloro che sono di altre religioni, offrono una proposta di accompagnamento nella crescita della religiosità e nella loro apertura al trascendente.

3.4 Principali interventi della proposta:

a. L’ambiente educativo:

Ci proponiamo di dare vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di amore fraterno e libertà, in cui, prima ancora di averne chiara nozione, il giovane possa fare esperienza della propria dignità, e rendersi interlocutore cosciente di Dio (Cfr. SC 55), perché ne percepisce la presenza e l’azione attraverso la testimonianza e i segni cristiani.

Per questo occorre soprattutto:

- qualificare i rapporti educativi e creare un ambiente favorevole, fondato sulla ragionevolezza delle esigenze, sulla valorizzazione della vita quotidiana e sulla carità come metodo educativo di accompagnamento e crescita.

- curare le esperienze che intessono il quotidiano scolastico:

- i doveri di studio, di ricerca e di lavoro;

- l’incontro con le persone e la partecipazione alle iniziative comuni;

- la disciplina personale e quella richiesta dall’organizzazione scolastica;

- il rispetto e la cura degli strumenti, attrezzature e locali in cui si svolge la vita scolastica;

- il senso di appartenenza ad una CEP;

- esperienze di solidarietà e collaborazione di fronte a situazioni di disagio, emarginazione e ingiustizia.

b. Le attività didattiche e tecniche

I contenuti sistematici delle diverse discipline vengono offerti come conoscenze da acquisire, verità da scoprire, tecniche da dominare, interrogativi e valori da assimilare; a questo aiuta la chiarezza di contenuti, l’impostazione pedagogica, e soprattutto la concezione culturale che si offre.

Questo comporta:

° riorganizzare la massa d’informazioni intorno a certi nuclei, affinché emergano le domande fondamentali che la scienza e la cultura cercano di risolvere;

° confrontare costantemente le conoscenze acquisite con la percezione che i giovani hanno della realtà personale e sociale;

° mettere in rilievo il tipo di esperienza umana che sottostà alle diverse discipline, aiutando i

giovani a cogliere, apprezzare e assimilare i valori umani compresi nei fatti presentati e approfonditi;

° accettare e far sorgere delle domande di senso, e portarle al limite della riflessione possibile;

° aprire alla cultura universale, mettendo in contatto con le espressioni dei diversi popoli e con il patrimonio di valori condivisi dall’umanità.

c. Il metodo didattico-educativo

Scegliamo come metodo la personalizzazione delle proposte e la collaborazione vicendevole. Quindi:

. adottiamo una didattica attiva, che sviluppi negli allievi la capacità di scoperta e faccia maturare abiti di creatività e di crescita culturale autonoma;

. favoriamo un’opportuna complementarità e integrazione tra lavoro personale e lavoro di gruppo;

. promuoviamo l’interdisciplinarità attraverso la quale le diverse scienze offrono apporti complementari;

. valutiamo non solo i risultati finali, ma soprattutto il processo di sviluppo umano in atto, la capacità d’imparare e di ricerca verso una crescita culturale autonoma;

. adoperiamo il più possibile il linguaggio totale (parola, immagine, suono, audiovisivo, espressione corporale, ecc. ...) all’interno di un processo di interazione comunicativa.

d. L’orientamento verso la professionalità

Consideriamo importante mettere nella scuola, e ancor più nei CFP, le radici da cui si svilupperà la professionalità. Tutto deve guidare allo svolgimento del proprio lavoro con crescente competenza e con reale soddisfazione, con il senso dei limiti e il rispetto dei compiti degli altri, nella consapevolezza della complementarità del lavoro d’insieme e della sua importanza per la crescita sociale.

e. L’evangelizzazione del sapere, della tecnica e dell’azione educativa

La scuola salesiana e i CFP cercano di stabilire un dialogo vitale e un’integrazione tra sapere, educazione e Vangelo. Nella disparità di concezioni e prospettive, nella diversità di religioni, presentano il riferimento a Cristo e al suo Vangelo come il criterio di valutazione per discernere i valori che orientano la persona umana verso una vita piena.

Per questo:

. aiutano a scoprire la profonda coerenza tra la fede e i valori che la cultura persegue;

. rilevano la funzione del Vangelo nella cultura (elevare le espressioni autentiche, rigenerare e trasformare gli aspetti meno umani) e il valore della cultura riguardo al Vangelo (incarnare il messaggio evangelico, e aiutare la sua comprensione più profonda);

. aiutano a capire la realtà del lavoro e della tecnica secondo i valori del Vangelo;

. cercano di sviluppare la cultura come capacità di comunione, di servizio e di responsabilità verso gli altri, e non come mezzo di affermazione e arricchimento ( Cfr. SC 56);

. abilitano agli atteggiamenti che predispongono i giovani ad una comprensione vitale e ad una risposta favorevole al Vangelo.

f. L’insegnamento religioso:

L’insegnamento religioso rientra normalmente nei programmi scolastici, ed è considerato come un elemento fondamentale dell'azione educativa;

. aiuta i giovani a scoprire la dimensione religiosa della realtà umana, a cercare il senso ultimo della vita e ad orientarsi verso una scelta cosciente e libera di vivere con impegno e coerenza;

. offre una visione positiva e aperta della dottrina cristiana che facilita l’annuncio esplicito;

. promuove un dialogo critico e positivo con le altre aree della conoscenza e con le altre religioni;

. risveglia il desiderio di un’ulteriore educazione alla fede in seno alla comunità cristiana.

g . Le attività complementari, integrative, di sostegno e le proposte libere:

L’educazione integrale richiede di completare il programma scolastico con altre attività. La scuola salesiana e i CFP danno un ampio spazio alle attività del tempo libero e di cortile (artistiche, ricreative, sportive, culturali...), tendendo a diventare scuola a tempo pieno.

Tra queste attività di tempo libero troviamo alcune più dirette all’evangelizzazione, come:

° attività offerte a tutti di annunzio, di orientamento e di proposta, che cercano di seminare i valori evangelici in tutti i giovani;

. brevi incontri giornalieri predisposti per l’insieme o per gruppi ( “buongiorno”, ecc.);

. attività proposte nei tempi forti dell’anno liturgico e nella preparazione ai sacramenti (per esempio le celebrazioni);

. incontri e giornate di riflessione;

. attività proposte per quelli che desiderano approfondire:

. la preparazione ai sacramenti;

. giornate di riflessione;

. celebrazioni liturgiche con gruppi speciali...

° L’associazionismo: la scuola e i CFP salesiani danno spazio, favoriscono e accompagnano i diversi gruppi (di studio-ricerca, culturali, ricreativi, artistici, di servizio comunitario, di volontariato, di crescita cristiana, di orientamento vocazionale, di impegno cristiano...), trovando in loro una mediazione privilegiata di educazione ed evangelizzazione.

h . L’orientamento educativo e vocazionale

In tutti gli interventi educativi tendiamo a far maturare e vivere un progetto di sé realistico, orientato verso gli altri, che superi quanto aliena l’uomo dalla sua vocazione o lo riduca nelle sue dimensioni:

. riguardo alla vita affettivo-sessuale (stato di vita);

. alla collocazione professionale (lavoro);

. alla scelta socio-politica;

. al significato ultimo e totale dell'esistenza.

A questo aiuta l’ufficio-dipartimento di orientamento psicopedagogico e professionale.

Secondo il livello di fede e di età, la scuola aiuta a discernere i segni della chiamata di Dio ad un particolare stato di vita cristiana. E’ importante curare i giovani animatori e volontari.

Sebbene tutti gli educatori siano disponibili per il colloquio personale, ci saranno alcune persone più disponibili per questo dialogo; anche chi presta il servizio di psico-orientamento aiuterà in questo.

i. La progettazione educativa – didattica

Tutti gli elementi ed interventi detti precedentemente devono essere tradotti in un progetto (PEPS della scuola o CFP) realizzato e animato tramite una qualificata progettazione educativa – didattica di base, per una azione integrale e organica.

Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento

CENTRO SALESIANO REGIONAL (a cura), Proceso educativo salesiano y culturas emergentes. Actas encuentro laitnoamericano de estudio. Cumbayá – Ecuador 15-25 mayo 1994, Gráficas modelo, Cayambe, 1994.

DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA- NANNI C. (ed.), Scuola salesiana e profezia in Europa. Atti del Convegno Europeo della Scuola salesiana, Editrice SDB, Roma 1996. L’opera scolastica salesiana, pp. 7-14. Documenti conclusivi, pp. 163-170.

VAN LOOY L. – MALIZIA G., Formazione professionale salesiana: Memoria e attualità per un confronto. Indagine di campo, Roma, LAS, 1997

In particolare si segnala:

Parte Prima:

Cap. 1: PRELLEZO J.M. (ed.), Dai Laboratori di Valdocco alle Scuole Tecnico-Professionali Salesiane. Un impegno educativo verso la gioventù operaia, o.c., pp.19-51.

Cap.2: MALIZIA G. - SARTI S. - PIERONI V., Il quadro teorico e l'indagine sul campo, o.c., pp. 53-92.

Parte Terza:

Cap.7: SARTI S., Il Sondaggio in Africa e Madagascar, o.c., pp.195-215.

Cap.8: CALIMAN G., Il Sondaggio sull'America, o.c., pp.217-236.

Cap.9: PURAYIDATHIL T., Il Sondaggio sull'Asia/Australia, o.c., pp. 237-259.

Cap.10: MALIZIA G. - PIERONI V., Il Sondaggio sull'Europa, o.c., pp. 261-279.

Parte quarta:

Cap11: VAN LOOY L., Un bilancio in prospettiva di futuro, o.c., pp.283-340.

VAN LOOY L. – MALIZIA G., Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidisciplinare, Roma, LAS, 1998

DOMENECH A., La Pastorale Giovanile Salesiana e il mondo del lavoro. ACG 368, settembre 1999.

ZANNI N., Educazione tecnica.. Formazione professionale, In FSE/UPS, Dizionario di Scienze dell’Educazione, LDC/LAS/SEI, Torino 1996, pp. 368-369; 438-440.

III. LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIANI

1. L’ORIGINALITA' DELLA PARROCCHIA SALESIANA

L’ansia apostolica di Don Bosco sempre viva nel cuore dei Salesiani, il rinnovato aspetto della Parrocchia come presenza territoriale della Chiesa e le necessità pastorali delle Chiese locali hanno portato la Congregazione ad aprirsi largamente al ministero parrocchiale. Nelle Costituzioni la Parrocchia è indicata esplicitamente tra le varie presenze in cui realizziamo la nostra missione, “rispondendo alle necessità pastorali delle Chiese particolari in quelle zone che offrono un adeguato campo di servizio alla gioventù e ai ceti popolari” (Reg. 15; Cf. Cost. 42). L’impegno dei Salesiani nel campo parrocchiale si esprime attraverso le parrocchie affidate alla Congregazione e le parrocchie missionarie. I Salesiani, inseriti in una chiesa particolare, offrono così nell'istituzione parrocchiale, con il loro carisma, un apporto originale e specifico.

1.1 La Parrocchia, presenza della Chiesa in un territorio

Il Concilio Vaticano II presenta la Chiesa, popolo di Dio, come:

° segno e strumento di comunione, convocata e radunata per iniziativa dello Spirito; unita per la fede in Gesù Cristo e per i Sacramenti; partecipa del dono della vita trinitaria nell’amore e del servizio nella vita comunitaria

° servizio, fermento del Regno nella storia umana, è inviata al mondo per annunciare Gesù Cristo come salvezza e farlo presente con le parole e con le opere;

° arricchita dei doni dello Spirito, in quanto i suoi membri, persone e gruppi, sono stati arricchiti dallo Spirito Santo con vocazioni, carismi e ministeri diversi e complementari, tutti al servizio della crescita del Corpo di Cristo nella storia e per la sua missione nel mondo ( Cf. CG24, 61-68).

La Parrocchia, espressione visibile di questa Chiesa, appare con queste caratteristiche:

- comunità di fedeli, animati da un solo Spirito, capace di fondere insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e inserirle nell’universalità della Chiesa; comunità di fedeli che vive le diversità aperta a vari carismi, rispettando le diverse fasi e la varietà dei cammini nella crescita della fede; che si esprime e si realizza in modo speciale nella celebrazione dell'Eucaristia domenicale

. in una diocesi: cellula della Chiesa particolare, presieduta dai presbiteri a nome del Vescovo, in comunione con le altre parrocchie;

. territoriale: rende presente la Chiesa in un territorio concreto;

.con una missione globale: accompagna i fedeli nell’educazione e crescita della loro fede lungo tutta la loro esistenza;

.missionaria: è aperta all’evangelizzazione dei lontani e collabora con l’annuncio del Vangelo “ad gentes”;

. aperta al territorio: accoglie ogni persona, per il solo fatto che tutti sono creati da Dio a sua immagine e sono figli di Dio.

1.2 La Parrocchia affidata ai salesiani, presenza della Chiesa in un territorio, con il carisma salesiano

La Congregazione con il suo carisma giovanile e popolare apporta alla Chiesa locale uno stile caratteristico per animare e guidare una parrocchia. Le nostre Costituzioni, Regolamenti e i documenti del CG 20 e del CG 21 concentrano questo apporto in alcuni tratti che distinguano la parrocchia affidata alla Congregazione:

- per l’attenzione ai giovani, soprattutto ai più poveri. Questa scelta preferenziale è legata ad atteggiamenti più che a programmi, come una opzione e una dinamica presente in tutte le manifestazioni della comunità parrocchiale;

- ubicata in un ambiente popolare con adeguato campo di servizio (Reg.25 ; CG 21, 141; 407);

. animata da una comunità religiosa impegnata nella costruzione di una comunità cristiana vicina, accogliente, disponibile, che sia soggetto e ambiente della crescita umana e cristiana,

. e uno stile caratteristico di progetto pastorale che evangelizza educando ed educa evangelizzando secondo una specifica spiritualità e modalità pedagogica (Sistema Preventivo) e così curi l’integrazione di evangelizzazione e promozione umana.

- con impegno pastorale che consideri l’Oratorio e il Centro Giovanile come parte integrante del progetto pastorale;

- con rafforzamento di una catechesi sistematica per tutti

- con favoreggiamento dello sviluppo della vocazione di ogni persona

- con la ricerca missionaria dei lontani, particolarmente i giovani più bisognosi, nei loro ambienti e luoghi di ritrovo. (Cf. Reg. 26).

2. LA PARROCCHIA-COMUNITÀ ( LA CEP DELLA PARROCCHIA)

La Parrocchia ha come specifico di essere “porzione” della Chiesa universale in un preciso territorio: è il volto della Chiesa che la gente incontra vicino alla propria casa, là dove vive; è la comunità di fedeli. Perciò “Quando i Salesiani sono chiamati dal Vescovo alla cura pastorale di una zona (...), assumono, di fronte alla Chiesa, l’esaltante impegno di costruire - in piena corresponsabilità con i laici - una comunità di fratelli, riuniti nella carità, per l’ascolto della Parola, la celebrazione della Cena del Signore e per l’annuncio del messaggio di Salvezza” (CG20, 416)

Questa è anche una delle caratteristiche fondamentali della Pastorale Salesiana, la corresponsabilità comunitaria e la costruzione della comunità (Cf. Cost.35; 44; 47).

2.1 Alcuni criteri

° Vivere la Parrocchia come comunità di comunità presuppone un tessuto di relazioni umane autentiche e coinvolgenti; come una casa di incontro e di dialogo, piuttosto che come una struttura di servizi religiosi.

° Vivere la Parrocchia implica essere in comunione con Cristo; è il luogo in cui viene celebrata la fede vissuta e condivisa.

° Vivere la Parrocchia vuol dire essere in comunione con molte persone sia al suo interno che verso l’esterno.

Questo comporta:

- realizzare le diverse iniziative cercando la comunione delle persone per costruire il Regno;

- vivere questa comunione presenti nel mondo, come segno e fermento per la comunità umana e di trasformazione del Regno.

- pensare la sua organizzazione promuovendo la corresponsabilità di tutti quelli che hanno accolto la fede, al servizio dei quali si collocano i ministeri;

- collegare con altre “agenzie" sociali ed educative presenti in loco

2.2. Elementi di questa opzione comunitaria

° L'esperienza e la testimonianza di vita fraterna della comunità religiosa salesiana come segno significativo del Vangelo è una forza straordinaria per la costruzione della comunione parrocchiale.

° La comunità salesiana nel nucleo animatore della comunità cristiana parrocchiale s'impegna a costruire, stimolare, rendere visibile la comunità dei fedeli nell’annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacramenti e nel servizio alla fraternità. In questo sforzo di animazione della comunità cristiana è fondamentale la formazione dei laici, fino a far diventare la Parrocchia un centro di formazione cristiana dei laici.

° L’articolazione della comunità parrocchiale in gruppi e comunità minori nelle quali si dia una maggiore comunicazione, un impegno più intenso, una più reale partecipazione e una relazione visibile tra tutti questi gruppi e la comunità. In questo senso, promuovere l’associazionismo ecclesiale con una speciale attenzione alla Famiglia Salesiana e al Movimento Giovanile Salesiano.

° Una programmazione e realizzazione comunitaria della missione, attraverso:

- un progetto pastorale unitario e organico (progetto parrocchiale);

- elaborato, realizzato e verificato con la partecipazione attiva di tutti, attraverso i Consigli e le Assemblee.

° L’apertura a tutti e l’inserimento nel territorio per potenziare la comunione nella comunità umana della zona .

2.3 Responsabilità e Strutture

2.3.1 Alcuni criteri

° Unità organica della pastorale parrocchiale

La Parrocchia accoglie il Popolo di Dio con la sua variegata ricchezza di vocazioni, carismi e ministeri. Promuove lo sviluppo e la comunione di tutti questi al servizio della missione.

La Parrocchia salesiana arricchisce questa comunione con l’apporto del proprio carisma. La Spiritualità Giovanile Salesiana e il Sistema Preventivo di Don Bosco devono orientare e caratterizzare la convergenza dei diversi carismi e servizi presenti in essa.

° Comunità corresponsabile

Le strutture devono facilitare e promuovere la partecipazione corresponsabile di tutti i fedeli nella missione comune espressa nel Progetto pastorale;

Devono anche potenziare la comunione operativa di tutti e la convergenza e complementarità delle persone, interventi e strutture attorno a questo progetto pastorale condiviso.

° Unità del progetto salesiano nel territorio e nella Chiesa locale

La Parrocchia salesiana, quando è presente nel territorio insieme con altre opere salesiane ( Oratorio-Centro giovanile, Scuola, convitto, ecc. ...), promuove con esse una speciale condivisione, collaborazione e dialogo per realizzare insieme una pastorale unitaria che sviluppi nel territorio l’unica missione salesiana.

° Apertura alla Chiesa locale e all’Ispettoria

La Parrocchia salesiana vive la sua presenza e la sua azione pastorale nella Chiesa a partire dal proprio carisma. Il servizio parrocchiale aiuta i Salesiani a sperimentare con maggior intensità l’appartenenza e i legami con la Chiesa locale; ma allo stesso tempo offre una collaborazione specifica, arricchita dalla specificità del carisma salesiano e della predilezione per i giovani.

Per questo la Parrocchia salesiana deve fare riferimento tanto alle linee pastorali della diocesi come al PEPS dell’Ispettoria.

2.3.2 Principali responsabilità e strutture

a. “La Parrocchia salesiana ha come responsabile e animatrice la comunità religiosa” (CG21, 138). La Parrocchia è affidata il primo luogo alla comunità religiosa salesiana. Questa comunità dunque, riconoscendo la responsabilità che il Codice di Diritto Canonico conferisce al parroco:

° assume gli orientamenti della pastorale diocesana inserendo in esse la ricchezza del proprio carisma pastorale;

° promuove l’elaborazione e attuazione del PEPS nella Parrocchia;

° si fa responsabile, insieme al Parroco, della formazione e animazione spirituale dei fedeli e degli laici con missione pastorale;

° orienta i membri della Famiglia Salesiana , in particolare i Cooperatori, ad essere i primi collaboratori del Parroco.

b. Il Direttore della comunità salesiana ha una responsabilità specifica, in quanto primo responsabile delle attività apostoliche della comunità: cura l’unità e l’identità salesiana della comunità e stimola la corresponsabilità dei confratelli nella realizzazione del Progetto pastorale parrocchiale (Reg. 29). Per questo è membro del Consiglio pastorale della Parrocchia.

c. Il Parroco è il responsabile immediato della missione parrocchiale affidata dal Vescovo alla Congregazione Salesiana. Per il suo popolo rappresenta il Vescovo, ma allo stesso tempo rappresenta la Congregazione.

Cura la formazione della comunità parrocchiale, la presiede e ne ha la diretta responsabilità.

In comunione con il Direttore e con la comunità salesiana promuove nel progetto pastorale della Parrocchia le caratteristiche salesiane.

d. Il Consiglio pastorale, segno espressivo della comunione e partecipazione nella Parrocchia, assume d’accordo con i compiti prescritti dal Codice di Diritto Canonico e dagli orientamenti della Chiesa locale, la funzione che il CG 24 assegna al Consiglio della CEP o dell'opera ( CG 24, 160. 171).

e. Diverse commissioni e consulte che animano secondo il PEPS parrocchiale le diverse aree di attività; tra queste ha una speciale importanza la commissione o équipe animatrice della Pastorale Giovanile, coordinata normalmente sia dal vicario della Parrocchia sia da un Salesiano/laico, direttore dell’Oratorio-Centro Giovanile (CG20, 432).

f. L’Assemblea parrocchiale, espressione del senso di comunità cristiana e di corresponsabilità, è espressione della realizzazione della CEP nella Parrocchia.

3. LA PROPOSTA EDUCATIVO-PASTORALE DELLA PARROCCHIA SALESIANA

3.1 La Parrocchia Salesiana: centro di evangelizzazione e di educazione alla fede

Sviluppare una pastorale di evangelizzazione vuol dire contribuire “alla diffusione del Vangelo e alla promozione del popolo” (Cost.42), non accontentandosi della semplice accoglienza delle persone e della celebrazione dei sacramenti, e farne un centro irraggiante del Vangelo.

3.1.1. Il suo significato

Nello sforzo di evangelizzare una zona, la Parrocchia salesiana assume un criterio e si ispira ad una scelta fondamentale: la fusione esistenziale tra “evangelizzazione - promozione - educazione”; annuncia il Vangelo e presenta la persona di Gesù dal di dentro dell’uomo e dall’interno dei problemi umani, come elemento di trasformazione e cambio delle situazioni meno umane verso la pienezza dell’uomo in Dio. La Parrocchia salesiana compie questa scelta fondamentale secondo “lo stile e lo spirito del nostro Progetto Educativo Pastorale”(CG 21, 140) che “è una ricca sintesi di contenuto e metodi; di processi di promozione umana e, insieme, di annuncio evangelico e di approfondimento della vita cristiana” (CG 21, 80), che diventa lo strumento operativo della Parrocchia.

3.1.2. Tratti qualificanti dell’evangelizzazione della Parrocchia salesiana

° Favorisce il processo di umanizzazione e di promozione delle persone e dell’ambiente:

- condivide le preoccupazioni e le aspirazione della gente e illumina cristianamente gli affari temporali e la vita quotidiana della comunità e del quartiere;

- stabilisce un stretto dialogo e collaborazione con le realtà e istituzioni educative sociali presenti nel territorio;

- promuove la formazione cristiana della coscienza e sviluppa nella comunità cristiana un atteggiamento di solidarietà e di impegno di fronte alle situazioni di povertà e di emarginazione;

° Offre una proposta di evangelizzazione, rivolta soprattutto ai lontani, e di catechesi:

- continuata e sistematica, con un itinerario di educazione alla fede secondo i diversi livelli, ma curando soprattutto la catechesi dei giovani e degli adulti (Cf. CG23, 116-157);

- incarnata, che cura d’illuminare con il Vangelo le diverse situazioni della vita (professione, famiglia, vita sociale, politica...);

- che inizia le famiglie all’educazione cristiana dei figli, a partire dalla catechesi battesimale.

° Promuove una vita liturgica e sacramentale che apra e approfondisca l’incontro personale e comunitario con Gesù Cristo:

- curando un processo di educazione alla preghiera e alla celebrazione cristiana;

- con una speciale attenzione agli elementi che favoriscono una vera esperienza di Dio;

- centrata nell’Eucaristia e nella Penitenza;

- favorendo la partecipazione piena dei fedeli;

- assumendo la vita della comunità umana e la sensibilità giovanile.

° Evidenzia i valori della Spiritualità Salesiana risaltando la sua dimensione laicale e giovanile (CG23, 158-161; CG24, 89-100).

° Cura l’orientamento vocazionale dei fedeli, specialmente dei giovani:

- orientando e accompagnando lo sviluppo della vita cristiana, con una attenzione speciale per qualificare le famiglie e i genitori come educatori dei figli;

- presentando a tutti le diverse vocazioni nella Chiesa, con un accenno speciale alla vocazione salesiana;

- accompagnando con speciale cura gli animatori e responsabili delle associazioni e movimenti, i giovani adulti e i fidanzati... nel cammino di maturazione della loro vocazione;

- facendo una proposta vocazionale specifica ai giovani più disponibili per la vita religiosa e sacerdotale e di ministero laicale.

- offrendo una proposta concreta di adesione a uno dei gruppi della Famiglia Salesiana(CG 24, 124).

° Promuove la formazione della comunità cristiana attraverso:

- una proposta associativa a tutti i fedeli, specialmente ai giovani,

- con pluralità di offerte,

- facilitando il loro protagonismo,

- e la qualità della vita del gruppo, nonché l’apertura al territorio.

3.2 La Parrocchia salesiana: una scelta prioritaria dei giovani

La Parrocchia esprime la totalità del popolo di Dio, che vive in un territorio. Tenendo presente una comunità completa di persone interdipendenti nella loro crescita umana e cristiana, la Parrocchia salesiana compie la scelta prioritaria dei giovani, specialmente dei più poveri.

3.2.1 Il suo significato

La preferenza per i giovani è in primo luogo un’ottica e una prospettiva che interessa tutta la comunità parrocchiale e la sua pastorale, che si esprime poi in diverse iniziative settoriali:

° una pastorale che sceglie la linea educativa curando in tutte le sue attività e programmi la maturazione integrale delle persone;

° una pastorale che promuove un atteggiamento di attenzione, avvicinamento e d’interpolazione con il mondo dei giovani;

° una pastorale che apre spazi alla partecipazione attiva dei giovani e favorisce l’incontro e il dialogo di essi con gli adulti.

3.2.2 Prospettive° Sviluppare nella comunità cristiana parrocchiale una attenzione speciale per il mondo dei giovani, un atteggiamento positivo e d’interesse e una migliore conoscenza dei loro concreti problemi di vita.° Rendere la Parrocchia un luogo d’incontro e di dialogo tra le generazioni e un punto di riferimento per la domanda religiosa e per la ricerca di senso.° Offrire ai giovani una proposta di educazione alla fede veramente missionaria

- che privilegi i più poveri e i lontani;

- adeguata al passo di ogni giovane;

- realizzata in comunità;

- verso la scoperta della propria vocazione e la maturità cristiana (Cf. CG23, 102-111).

3.2.3 Linee d’intervento

Quali risorse attivare in una Parrocchia salesiana per approssimarsi a questi obiettivi? Verso quale direzione orientare gli sforzi? Quali elementi promuovere e sviluppare?

° Una comunità salesiana con vocazione giovanile: la parrocchia salesiana non è un ritiro dal mondo giovanile, ma un'altra forma di essere presente tra i giovani. Vivere questo suppone nei SDB della comunità parrocchiale:

presenza positiva e cordiale nel mondo giovanile;

approfondimento sistematico con preoccupazione pastorale della realtà giovanile;

volontà e capacità di accoglienza e dialogo in incontri occasionali e sistematici.

° Una comunità parrocchiale con capacità di aprirsi ai giovani e di educarli. Questo implica:

favorire un clima di gioia e di ottimismo;

sviluppare una sistematica formazione cristiana degli adulti perché possano essere modelli di riferimento per i giovani;

offrire spazi, momenti e iniziative d’incontro e di dialogo tra giovani e adulti;

avere una attenzione speciale verso i giovani adulti e promuovere la loro formazione e corresponsabilità nella vita parrocchiale;

motivare, sostenere e capacitare per la missione educativa i genitori e altri educatori della comunità.

° Un ambiente giovanile di educazione e di evangelizzazione: l’Oratorio-Centro Giovanile

come luogo di accoglienza con un programma formativo concreto;

come luogo di irradiazione verso il territorio con iniziative missionarie di ricerca, incontro e dialogo con i lontani;

articolato organicamente con la pastorale parrocchiale.

° Gruppi e movimenti ecclesiali e comunità giovanili, soprattutto l’offerta del MGS:

pluralità di proposte all'interno del PEPS;

preoccupazione formativa ed evangelizzatrice;

attenzione speciale agli animatori.

° Apertura al territorio e alle loro diverse proposte di educazione ed evangelizzazione (scuole, grandi convocazioni giovanili, progetti sociali...) e ai nuovi spazi di socializzazione giovanile, collaborando con altre istituzioni educative e sociali.

Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento

SCABINI P. (ed.), Parrocchia, in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE - UPS, Dizionario di Pastorale Giovanile, o.c., pp. 654-667.

VIGANO' E., La Parrocchia salesiana come collaborazione alla pastorale della Chiesa particolare con la ricchezza di una vocazione specifica, in: La Parrocchia Salesiana come collaborazione alla pastorale della Chiesa particolare con la ricchezza di una vocazione specifica. Atti Convegno dei Parroci (Roma-Pisana 14-18 ottobre 1991; Como-Salesianum 20-24 ottobre 1991), Roma 1992, pp. 119-296.

IV. OPERE – SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI IN SITUAZIONE DI RISCHIO

L’opzione per la gioventù povera, abbandonata e pericolante è stata sempre nel cuore e nella vita della Famiglia Salesiana, da Don Bosco fino ad oggi.

Questa ha realizzato dappertutto una grande varietà di risposte, di strutture e di servizi per i giovani poveri, seguendo la scelta educativa ispirata al criterio preventivo.

La nuova situazione delle nostre società ci sfida a nuove risposte. La povertà cresce sempre di più fino a presentare una dimensione tragica, che colpisce molte persone e comunità tra le quali moltissimi giovani, fino a divenire una realtà strutturale e globale. Possiamo parlare anche di “nuove povertà” e quindi di “nuove forme di emarginazione – esclusione sociale” tra le quali ci colpiscono in modo particolare quelle che compromettono le possibilità di crescita dei giovani, creando nuove povertà giovanili, disagio e per alcuni anche devianza.

Per vocazione, come Salesiani non possiamo rimanere tranquilli davanti a questa situazione che troviamo adesso, non solo nel cosiddetto Terzo Mondo, ma dovunque, anzi, essa ci spinge e ci impegna ad offrire risposte alle situazioni più urgenti dei giovani in situazione di rischio (CG 21, 158; CG 22, 6.72; CG 23, 203-214).

All’interno del PEPS ispettoriale nei diversi luoghi rispondiamo a questo impegno in tutte le nostre opere e presenze, attraverso un nuovo stile di presenza e accoglienza di tutti, un servizio educativo integrale centrato nella persona, soprattutto dei più bisognosi, la formazione sociale e la promozione di una cultura della solidarietà, l’impegno per la giustizia e la trasformazione della società ( Cf. Cost. 33).