Dicastero per la Pastorale Giovanile

La Pastorale Giovanile

Salesiana

Quadro di riferimento fondamentale

II edizione 2000

Capitolo 2

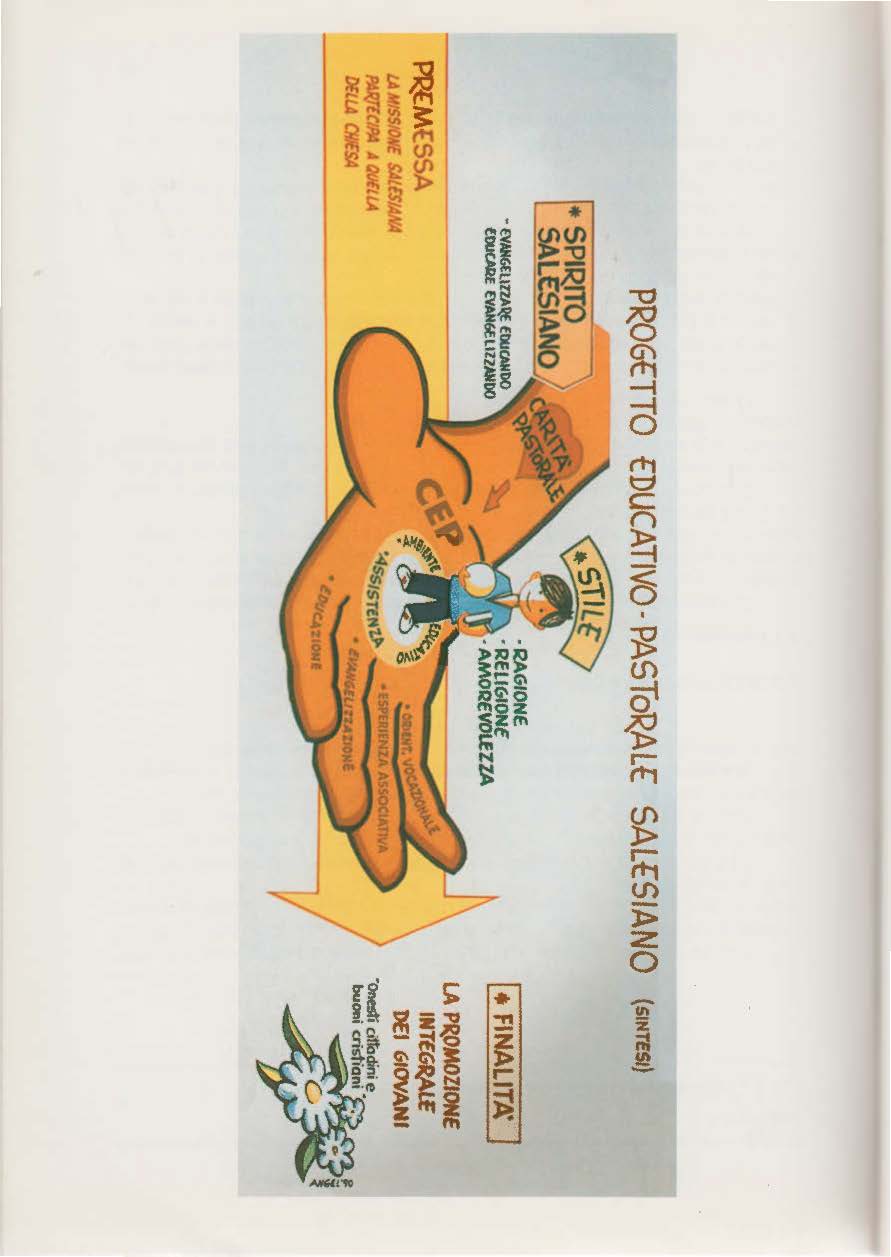

IL PROGETTO EDUCATIVO-PASTORALE SALESIANO

Il Progetto Educativo-Pastorale Salesiano (PEPS) è lo strumento operativo che guida la realizzazione della Pastorale Giovanile Salesiana secondo le diverse situazioni e contesti nei quali vivono i giovani ed orienta ogni iniziativa e risorsa verso l'evangelizzazione (Cf. Reg. 4)

1. ASPETTI QUALIFICANTI DEL PEPS

1.1 Finalità del PEPS

Il PEPS è la mediazione storica e lo strumento operativo, sotto tutte le latitudini e in tutte le culture, della medesima missione; è l’elemento di inculturazione del carisma (CG24,5).

In questo senso il PEPS è

• la manifestazione della mentalità progettuale che deve guidare lo svolgimento della missione nelle ispettorie e nelle opere;

• il frutto della riflessione fatta insieme sui grandi princìpi dottrinali che identificano la missione salesiana (quadro di riferimento), sulla lettura della realtà, sulla progettazione operativa (scelte prioritarie educativo-pastorali, obiettivi, strategie e criteri, programmazione di interventi…), e sul processo di verifica;

• la guida del processo di crescita vissuto dalla comunità ispettoriale e dalla Comunità Educativo-Pastorale nel loro sforzo di incarnare la missione salesiana in un contesto determinato.

La finalità primaria del PEPS è aiutare l’Ispettoria e le comunità ad operare con una mentalità condivisa e con chiarezza di obiettivi e criteri per rendere possibile la gestione corresponsabile dei processi pastorali. Il frutto di tutto questo processo si esprime in un testo da conoscere e attuare.

1.2 Caratteristiche del PEPS

Essendo il PEPS espressione operativa della Pastorale Giovanile Salesiana, deve rispondere alle caratteristiche fondamentali di essa che abbiamo presentato nel capitolo precedente. Queste caratteristiche devono qualificare tutti gli aspetti ed elementi del PEPS, costituendone come linee trasversali che assicurano la salesianità del progetto.

Il centro del PEPS è la persona del giovane, soprattutto i più poveri

Il centro di tutto il dinamismo della Pastorale Giovanile Salesiana è il giovane

• visto sempre nella totalità delle sue dimensioni (corporeità, intelligenza, sentimenti, volontà), dei suoi rapporti (con se stesso, con gli altri, col mondo e con Dio), nella duplice prospettiva della persona e dell’ambiente ( promozione collettiva, impegno per la trasformazione della società);

• e visto anche nell’unità del suo dinamismo esistenziale di crescita umana fino all’incontro con la persona di Gesù Cristo, l’uomo perfetto, scoprendo in Lui il senso supremo della propria esistenza.

Per questo il PEPS

• orienta e guida un processo educativo dove i molteplici interventi, risorse e azioni si intrecciano e si articolano al servizio dello sviluppo graduale ed integrale della persona del giovane;

• segna gli obiettivi operativi, gli aspetti strategici e le linee di azione più adeguate per rendere vita i valori e gli atteggiamenti della proposta di vita cristiana della Spiritualità Giovanile Salesiana (SGS) e i principi metodologici della pedagogia salesiana (Sistema Preventivo).

Tutto questo lo fa con un'attenzione prioritaria per i giovani più poveri e in difficoltà. Questo impegno costituisce come una linea trasversale che qualifica tutte le dimensioni e aspetti dell'azione pastorale e del PEPS.

La sua realtà comunitaria

Consideriamo che il PEPS, prima ancora che un testo, è un processo mentale e comunitario di coinvolgimento, chiarificazione ed identificazione che tende a

• generare nella CEP una confluenza operativa attorno a criteri, obiettivi e linee di azione comuni, evitando così la dispersione della nostra azione e ricostruendo la sintesi e l’unità dell’azione educativa;

• creare e approfondire nella CEP una coscienza della missione comune e una mentalità condivisa,

• fino a divenire un punto di riferimento condiviso per la qualità educativo-pastorale, da verificare continuamente.

Il PEPS, dunque, è un elemento identificativo e progettuale della CEP e allo stesso tempo questa è il soggetto dell'azione educativo-pastorale ( Cfr. R. 5)

L'apertura al mondo della comunicazione

Oggi non si può pensare il PEPS solo in riferimento all'interno dell'opera salesiana; tutte le istituzioni, soprattutto quelle educative, entrano in un sistema più vasto di comunicazione con il quale si confrontano e dentro del quale interagiscono. Si deve considerare l'immagine che si dà, il riflesso che la propria azione produce fuori dell'opera, ecc… A seconda della comunicazione con e nel contesto, quello che si compie nell'opera educativa può espandersi o essere negativamente condizionato.

In questo senso il PEPS deve sempre pensarsi in relazione in primo luogo al territorio in cui l'opera salesiana è collocata come centro di aggregazione e agente di trasformazione educativa; ma anche in relazione ad un altro territorio non materiale o geografico, ma non meno reale, che è il mondo della comunicazione sociale.

Ciò richiede di:

- passare dal semplice svolgimento accurato delle attività elaborate all'interno, alla capacità comunicativa e coinvolgente nel contesto sui valori tipici della missione e spiritualità salesiana;

- allargare il dialogo con le istituzioni educative, sociali e religiose che operano nella stessa area;

- aprirci verso lo spazio creato dalle tecniche moderne capaci di costruire rapporti, offrire un'immagine di sé ed iniziare un dialogo effettivo con interlocutori invisibili ma reali.

È indispensabile pensare la comunità e l'opera salesiana intercomunicanti, cioè "in rete".

Tutto questo sfida gli educatori e la loro capacità di educare ed evangelizzare in un mondo e in una cultura mediatica:

- educare all'uso dei media,

- applicare le nuove tecnologie all'insegnamento,

- sviluppare le potenzialità comunicative delle persone,

- aiutare i nuovi poveri - considerando come tali gli esclusi dai circuiti dell'informazione - , per facilitare ad essi l'accesso alle nuove tecniche.

E tutto ciò inserendo nel progetto educativo la competenza mediale (Cf. Lettera del Rettor Maggiore, La comunicazione nella missione salesiana, in ACG 370).

La comunicazione e in modo speciale la comunicazione sociale diviene una vera linea trasversale che deve caratterizzare tutti gli aspetti e dimensioni del PEPS in una ispettoria.

1.3 La sua unità organica

Il PEPS come espressione progettuale della Pastorale Giovanile Salesiana, deve esprimerne la sua unità organica integrando i differenti aspetti ed elementi della Pastorale Salesiana in un processo unico tendente ad una unica finalità.

Questo processo si articola in quattro aspetti fondamentali in mutua correlazione e complementarità che chiamiamo le quattro dimensioni del PEPS (Cf. Cost. 32-37; Reg. 6-9).

- La dimensione educativo-culturale (Reg. 6) e la dimensione dell’evangelizzazione e catechesi, (Reg. 7) che sviluppano i due aspetti fondamentali della persona, la sua realtà d’essere umano e la sua vocazione ad essere figlio di Dio (cittadino e cristiano; educare evangelizzando ed evangelizzare educando);

- La dimensione vocazionale, che guarda l’obiettivo finale del processo educativo ed evangelizzatore: rispondere con una opzione responsabile di vita al progetto di Dio (Reg. 9).

- La dimensione dell’esperienza associativa, che caratterizza il nostro stile di educare ed evangelizzare, attraverso i gruppi, l’inserimento nel territorio, la promozione e trasformazione dell’ambiente, con lo stile dell’animazione (Reg. 8).

2. LE DIMENSIONI DEL PEPS

Le dimensioni sono il contenuto vitale e dinamico della Pastorale Giovanile Salesiana e indicano la sua finalità. Non possono mancare in nessuno dei nostri interventi, opere e servizi; per questo devono essere presenti correlativamente e trasversalmente nel PEPS.

Adesso vogliamo presentare la specificità di ogni dimensione, le sfide alle quali ognuna vuole rispondere e le scelte necessarie per la sua realizzazione.

Anche se la descrizione deve essere successiva, conviene ricordare che tutte e quattro le dimensioni formano una unità; ognuna apporta all’insieme la sua specificità; ma anche riceve dalle altre un orientamento e alcune accentuazioni originali. Questa sintesi organica costituisce una caratteristica della Pastorale Giovanile Salesiana.

2.1 La dimensione educativo-culturale

2.1.1 La sua specificità

La dimensione educativo-culturale, in intima relazione e integrazione con la dimensione di evangelizzazione e catechesi, è il centro del PEPS.

Questa dimensione fa attenzione alla crescita educativa integrale dei nostri destinatari; manifesta la centralità della persona del giovane inserita in una comunità umana che agisce in un territorio ed è oggetto e soggetto di un processo socio-culturale.

La dimensione educativa è un tratto caratterizzante della nostra Pastorale Giovanile;

• per quanto riguarda i destinatari, ci rivolgiamo a quelli che hanno bisogno di sostegno nella crescita umana;

• per quanto riguarda i contenuti, assumiamo l’istruzione, la cultura, la preparazione al lavoro, il tempo libero come parte del cammino di fede;

• per quanto riguarda il metodo, evangelizziamo educando.

Insieme e all'interno dell'aspetto educativo fa attenzione speciale al mondo della cultura e della comunicazione, con i suoi nuovi linguaggi, e alle sfide che ci presenta il momento storico.

2.1.2 La sua finalità

Il nostro intervento educativo vuole sviluppare una persona capace di assumere la vita nella sua integrità, di viverla con qualità; una persona che si colloca di fronte a se stessa, agli altri e alla società con un patrimonio ideale di valori e significati, con atteggiamenti e comportamenti dinamico-critici di fronte alla realtà ed agli eventi, con capacità di scelte e d'impegno responsabile (Cf. Cost. 32).

Questo processo di crescita della persona ha luogo in un contesto socio-culturale determinato. Respirando un certo tipo di patrimonio culturale, non soltanto si coltivano le facoltà fisiche, intellettuali e morali e si acquistano abilità e tecniche, ma si forma anche una visione del mondo e si matura uno stile di essere persona. Vogliamo dunque agire come mediatori di cultura promuovendo un inserimento critico nella propria cultura, e allo stesso tempo suscitare uno sviluppo positivo della realtà culturale del gruppo umano verso una sintesi fede-vita.

2.1.3 Sfide alle quali si vuole rispondere

La società è sempre più complessa e allo stesso tempo universale; emerge una cultura planetaria di natura massificante e di carattere pluralista; l’azione dei mezzi di comunicazione sociale diffonde con rapidità valori, linguaggi, criteri, ma allo stesso tempo favorisce la proposta contraddittoria di modelli, valori e stili di vita.

In questa società i giovani si trovano soli nella ricerca di senso; spesso appaiono timorosi di fronte ad un futuro incerto, ripiegati sul presente e preoccupati di sopravvivere, incapaci di decisioni chiare e di lunga durata. Per questo appaiono come soggetti dalla debole identità e con una bassa stima di se stessi, con enorme difficoltà per affrontare positivamente la dura realtà quotidiana e tentati di conformarsi con la ricerca del piacere immediato.

La priorità assoluta data al fattore economico provoca diverse forme di povertà che sovente assumono dimensioni allarmanti e rappresentano una minaccia e un ostacolo per lo sviluppo della persona, provocando forme di impoverimento antropologico di interi gruppi umani.

Assistiamo a fenomeni in espansione, come l’accettazione rassegnata delle situazioni contro cui sembra spesso ormai inutile reagire, o il riflusso conseguente nel personale e nel privato, che si presenta come manifestazione di consumismo, tendenza al disimpegno e superficialità, o le fughe nella droga, le manifestazioni anche violente di ribellione senza scopo costruttivo.

Ma sorgono anche ovunque nuovi e sinceri desideri di impegno più esplicito nel sociale; si avvertono una ricerca di senso e di costruzione della propria identità, una aspirazione a una migliore qualità di vita, l’emergenza di nuovi valori ( riscoperta del valore della uguale dignità e della reciprocità uomo-donna, la solidarietà, la pace e lo sviluppo, ecc.) e la domanda di rapporti interpersonali stabili e fecondi nel rispetto e nella reciprocità.

La famiglia e le tradizionali agenzie di educazione sembrano perdere il ruolo privilegiato di un tempo in riferimento alla maturazione della persona. Il disagio tende ad approfondirsi per effetto delle carenze educative delle istituzioni (specialmente della famiglia, della scuola, della Chiesa, ecc.), che non sempre assicurano una maturazione integrale della persona; e per effetto della loro difficoltà a comunicare con i linguaggi dei giovani e a riempire la superficialità e il vuoto di valori.

2.1.4 Scelte specifiche da sviluppare

In questa situazione, sviluppare la dimensione educativo-culturale nell’azione pastorale suppone di privilegiare alcuni contenuti operativi precisi:

• Favorire in ogni giovane un processo di crescita personale e sociale che lo conduca alla piena maturità umana, lo renda protagonista della propria vita e capace di cogliere il mistero che lo avvolge e di ricercarne il significato.

Ecco alcuni aspetti di questo processo da curare nei diversi interventi educativi e pastorali:

. l’accoglienza e il riconoscimento del valore positivo della propria persona e della propria vita, mediante esperienze d’accettazione incondizionata e gratuita da parte degli educatori e una conoscenza positiva dei propri valori e risorse;

. lo sviluppo delle proprie qualità e risorse nei diversi ambiti della persona (fisico-psicomotorio, intellettuale-cognoscitivo, affettivo-sessuale, sociale, ...);

. la progressiva apertura alla relazione e ad una vera comunicazione interpersonale, mediante la maturazione affettivo-sessuale, l’accettazione delle diversità degli altri, l’esperienza di gruppo e di una relazione d’amicizia in un clima di allegria e collaborazione;

. la formazione della coscienza e della capacità di giudizio e di discernimento etico, mediante una seria formazione critica circa i modelli culturali e norme della convivenza sociale, lo sviluppo di una lettura evangelica della realtà, di esperienze di libertà responsabile, di impegno e di solidarietà;

. la ricerca del senso della vita fino ad aprirsi e anelare al trascendente, collocando la propria vita nell’ottica del progetto di Dio, mediante esperienze arricchenti di pienezza e di limite interiorizzate e condivise, e mediante un orientamento professionale e vocazionale che aiuti ogni giovane a progettare con responsabilità la propria vita come donazione e servizio.

• Curare l’assimilazione critica e creativa della cultura, attraverso:

. la valutazione della qualità della cultura che si offre nei programmi e nelle istituzioni educative: una cultura centrata nell’essere e non nell’avere, nella persona e non nelle cose, nell’etica e non nel potere tecnico, economico o politico, nel valore della comunità e non dell’individualismo, nella difesa della vita e nell’apertura alla trascendenza;

. l’abilitazione ad una lettura critica della realtà sociale e culturale secondo il criterio della centralità della persona inserita nel territorio;

. lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme ed espressioni: comunicazione interpersonale e di gruppo, studio delle lingue, produzione di messaggi, uso critico ed educativo dei mezzi della comunicazione sociale;

. l’iniziazione ad un discernimento etico secondo la visione cristiana della dignità della persona umana, dei suoi diritti e doveri e del bene comune;

. lo sviluppo della capacità di fare cultura e di partecipare responsabilmente ai processi collettivi di trasformazione della realtà secondo i criteri evangelici.

• Sviluppare una pedagogia dei valori che porti alla sua personalizzazione, mediante un percorso che può essere scandito in quattro tappe:

. l’esperienza del valore che lo fa percepire come importante e buono per la persona,

. la sua comprensione e consapevolezza, che lo incorpora alla propria esistenza

. l’esercizio molteplice che aiuta a interiorizzarlo,

. la motivazione profonda che dispone la persona a scommettere sul valore anche contro altri vantaggi.

• Crescere nell'impegno per la giustizia e la pace (Cost.33) e assicurare una dinamica educativa di prevenzione del disagio giovanile in certo senso diffuso dappertutto, mediante interventi sistematici sugli individui, sulla società, sulle istituzioni, sui processi, sulle interazioni umane dentro le quali si causano questi fenomeni, curando:

. un ambiente educativo di accoglienza familiare nel quale possano sviluppare l’autostima e superare atteggiamenti di dipendenza,

. i criteri, molte volte impliciti, di valutazione e selezione attuati nelle istituzioni e ambienti educativi,

. una promozione culturale e tecnica adatta alle capacità dei giovani più bisognosi che li renda capaci di inserirsi con normalità nella vita sociale e di lavoro,

. l’attenzione ai singoli e alle diversità attraverso un accompagnamento e orientamento professionale ed educativo,

. la interrelazione sistematica con le famiglie, con il territorio e le sue istituzioni, con quelli che lavorano nel campo del disagio,

. l’impegno per la trasformazione della società e specificamente l’impegno per la giustizia e per la pace, lottando contro tutto quello che favorisce o consente la miseria, l’ingiustizia e la violenza.

• Curare una metodologia che tenda a:

. personalizzare le proposte, secondo l’originalità personale e storica di ciascun giovane, facendo leva sulle sue forze interiori più che su condizionamenti esterni;

. procedere attraverso esperienze educative che favoriscano il contatto diretto e attivo con la realtà, gli atteggiamenti e il processo di ricerca, la capacità d’affrontare la realtà dai diversi punti di vista e con diverse forme di avvicinamento;

. educare socializzando, impostando l’educazione come un processo di relazione e comunicazione, un lavoro di collaborazione e una esperienza sociale che crei atteggiamenti e capacità di convivenza e partecipazione;

. curare la convergenza di tutti gli interventi educativi verso la formazione di una personalità unitaria in cui tutti gli aspetti si fondono fortificandosi a vicenda, e armonica per cui le dimensioni e aspirazioni vengono gerarchizzati secondo il loro valore.

2.2 La dimensione di evangelizzazione e catechesi

2.2.1 La sua specificità

Evangelizzare i giovani è la prima e fondamentale finalità della nostra missione. Il nostro progetto è radicalmente aperto e positivamente orientato alla piena maturità dei giovani in Cristo ( Cf. Cost.31) e alla loro crescita nella Chiesa.

La formazione spirituale è messa al centro di tutto lo sviluppo della persona (CG23, 160). Accompagniamo e lievitiamo la crescita umana offrendo un itinerario di evangelizzazione e di educazione alla fede ( CG23, 102-111).

Evangelizzare è portare la Buona Novella di Cristo in tutti gli strati dell'umanità per trasformarla dal di dentro (Cf. EN 18).

L'evangelizzazione dunque è un processo complesso che comprende diversi elementi (rinnovamento dell'interiorità, testimonianza, annuncio esplicito e catechesi, adesione del cuore, ingresso nella comunità, iniziative di apostolato…); ma l'elemento centrale è sempre la proclamazione esplicita di Gesù Cristo come unico Salvatore ( Cf. EN 24 e Ecclesia in Asia 19).

2.2.2 La sua finalità

Nella prospettiva di un’educazione che evangelizza e di una evangelizzazione che educa, caratteristica della Pastorale Giovanile Salesiana, l’obiettivo finale del processo è la sintesi fede-cultura nella vita:

• maturare una fede come valore centrale della persona e della sua visione del mondo;

• una fede critica, aperta al confronto su nuove domande educative o sfide culturali;

• una fede impegnata nel tradurre nella prassi la sua scelta di valori;

• una fede che stimoli e approfondisca i processi di umanizzazione e promozione delle persone e dei gruppi umani secondo il modello di Gesù Cristo.

Questo esige un’evangelizzazione:

• che promuove e difende l'apertura alla dimensione religiose della persona, della cultura e della società,

• che prende l’iniziativa dell’annuncio con una varietà di proposte articolate secondo la situazione dei destinatari,

• che aiuta a fare esperienza di fede mediante l'incontro con la Parola di Dio e la celebrazione dei Sacramenti,

• che educa gli atteggiamenti, abitudini e condotta verso un progetto di vita ispirato dalla fede,

• che è una buona novella di salvezza di fronte alle speranze e ai problemi della crescita del giovane e degli eventi della vita sociale e collettiva,

• che scagliona pedagogicamente i diversi interventi, senza perdere mai di vista questo traguardo finale, articolando l’attenzione alla massa e all’ambiente con la cura dei gruppi e dei leaders.

2.2.3 Sfide alle quali si vuole rispondere

Esiste un ampio processo di secolarizzazione che investe aspetti fondamentali della vita con un progressivo accantonamento della religione nella vita privata e soggettiva, e una diffusa indifferenza religiosa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti istituzionali. E tuttavia assistiamo ad una nuova sensibilità per i valori spirituali e alla ricerca di nuove forme di rapporto con il Trascendente, specie tra i giovani, ma molte volte caratterizzato dal soggettivismo, dal sincretismo e dalla superstizione.

D'altra parte aumentano i contesti plurireligiosi e pluriculturali con la presenza molto variegata di gruppi religiosi. Questo pluralismo culturale e religioso può facilitare un dialogo sincero e pratico, un'attenta e profonda inculturazione della fede cristiana e una coraggiosa evangelizzazione della cultura; ma può anche dar origine a un facile sincretismo, a tensioni e ostilità che ostacolano l'evangelizzazione.

Accanto a tutto questo c’è da rilevare una domanda di interiorità e una sete di spiritualità, una volontà di dialogo e collaborazione tra gruppi appartenenti ad altre religioni, attraverso incontri di preghiera e l'impegno per la giustizia e la pace nel mondo.

Le attese dei giovani si presentano diversificate. Molti si trovano allontanati della fede senza che ne abbiano fatto un rifiuto cosciente; i loro criteri e significati sono estranei ai valori religiosi. Altri vivono una religiosità debole, con una pratica religiosa più o meno occasionale, secondo il costume sociale e la ricerca di soddisfazione dei desideri e necessità di sicurezza e pace interiore, ma senza una vita coerente con la fede e una opzione personalizzata e matura. Ci sono anche gruppi di giovani impegnati che vivono la loro fede con profondità.

In tutti e in ciascuno di questi giovani è possibile scorgere un bisogno di verità, di liberazione, di crescita umana, e il desiderio, anche se implicito, di una più profonda conoscenza del mistero di Dio.

Come sviluppare e approfondire questo desiderio di Dio fino a disporli all'annuncio del Vangelo di Gesù e risvegliare in loro la voglia di conoscere e trovarsi con Gesù Cristo? Come educarli nella ricostruzione di una nuova identità cristiana all’interno dei processi di sviluppo dei valori umani? Come essere comunità capaci di rendere credibile la propria fede e di comunicarla con un linguaggio significativo entro la nuova cultura?

2.2.4 Scelte precise

• Procurare che tutti gli elementi educativi dell’ambiente, dei processi e delle strutture siano coerenti ed aperti al Vangelo; superando la tendenza della nostra società secolarizzata di far coincidere:

- il vero con quanto è razionalmente dimostrato,

- l'esistente con il controllabile,

- l'etico con ciò che è utile,

- il senso della vita con l’efficienza o la funzionalità delle azioni e delle convinzioni.

• Promuovere lo sviluppo della dimensione religiosa della persona, sia nei cristiani come in quelli di altre religioni, approfondendola, purificandola e aprendola al desiderio della fede, mediante:

- una educazione degli atteggiamenti che sono alla base dell’apertura a Dio (saper rientrare in sé, stare in silenzio, ascoltare le voci interiori; conoscersi sempre più e meglio nei propri limiti e nelle proprie possibilità; sapere stupirsi, meravigliarsi, e apprezzare quanto di bene, di grande , di bello c’è in sé ed attorno a sé; essere disponibile all’avvento dell’altro nella originalità del suo dono, ecc. ...);

- una formazione religiosa critica e sistematica che illumini la mente e irrobustisca il cuore;

- un atteggiamento di apertura, rispetto e dialogo tra le diverse religioni (ecumenismo e dialogo interreligioso);

- una pratica di “prossimità”, educando alla condivisione, alla partecipazione, al servizio gratuito, alla solidarietà, condizione indispensabile per garantire una esperienza religiosa autentica e liberante.

• Offrire una prima evangelizzazione, che aiuti a vivere una vera esperienza di fede personale, mediante:

- la presentazione significativa della persona di Gesù,

- il contatto diretto con la Parola di Dio,

- momenti forti di celebrazione e di preghiera personale e comunitaria,

- incontri e comunicazioni significative con credenti e comunità cristiane di ieri e di oggi.

• Sviluppare un itinerario sistematico di educazione alla fede secondo i valori della Spiritualità Giovanile Salesiana, verso una opzione di vita nella Chiesa secondo questi grandi aspetti della maturazione cristiana:

- la crescita umana verso una vita da assumere come esperienza religiosa;

- l’incontro con Gesù Cristo, specialmente attraverso la Parola e i Sacramenti, scoprendo in Lui il senso dell’esistenza umana individuale e sociale;

- l’inserimento progressivo nella comunità dei credenti, colta come segno e strumento della salvezza dell’umanità;

- l’impegno e la vocazione nella linea della trasformazione del mondo (CG23, 116-157).

• Iniziare i giovani a partecipare in modo cosciente e attivo alla liturgia e in modo particolare alla celebrazione dei sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia,

- favorendo la loro preparazione attraverso un ambiente di accoglienza e di amicizia che susciti l'apertura del cuore;

- curando una celebrazione di qualità che conduca a una vera relazione personale con Cristo;

- promuovendo un impegno personale per vivere nel quotidiano quello che si è celebrato;

- rinforzando l'adesione al Signore attraverso l'incontro personale con l'educatore e la direzione spirituale (Cf. CG23, 173-175).

• Incoraggiare una apertura missionaria, che renda i giovani:

- testimoni e annunciatori credibili della fede nel proprio ambiente,

- protagonisti della missione soprattutto tra i compagni indifferenti o lontani, mediante il volontariato, i movimenti o gruppi missionari, l’animazione delle iniziative di evangelizzazione, ecc.,

- collaboratori efficaci della missione “ad gentes” attraverso la comunicazione con missionari, la collaborazione con progetti missionari concreti e una possibile esperienza di volontariato missionario,

- capaci di maturare una vocazione cristiana missionaria nella Chiesa.

2.3 La dimensione vocazionale

2.3.1 La sua specificità

Il nostro progetto di educazione e di evangelizzazione ha come centro la persona nella singolarità della sua esistenza e vuole aiutarla a realizzare il proprio progetto di vita secondo la chiamata di Dio (vocazione). Per questo la pastorale vocazionale è sempre presente, in tutti i momenti, attività e fasi della nostra azione educativa e pastorale, come il suo sbocco naturale e concreto (Cf. Cost. 28; 37).

Nell’impegno vocazionale privilegiamo questi aspetti:

. il servizio di orientamento rivolto a tutti i giovani all’interno del discorso educativo;

. la costante attenzione per scoprire e accompagnare con iniziative differenziate e appropriate vocazioni di particolare impegno nella società e nella Chiesa;

. una particolare responsabilità verso il carisma salesiano nelle sue molteplici forme, mediante il discernimento e la cura dei semi di vocazione salesiana, sia consacrata che laicale, presenti nei giovani.

Queste tre preoccupazioni si appoggiano e si completano a vicenda e costituiscono lo spazio della pastorale della vocazione salesiana (Cf. CG21, 110).

2.3.2 La sua finalità

Attraverso questa dimensione la Pastorale Giovanile Salesiana si prefigge:

• di aiutare i giovani a collocarsi di fronte al proprio futuro in atteggiamento di disponibilità e generosità,

• di predisporli ad ascoltare la voce di Dio,

• e di accompagnarli nel formulare il proprio progetto di vita.

Questo contributo va inteso in due sensi complementari:

- come atteggiamento del soggetto che va prendendo responsabilità della propria esistenza;

- e come aiuto da parte dell’adulto che va offrendo elementi di discernimento e di esperienza di vita.

2.3.3 Sfide alle quali vogliamo rispondere

La situazione in cui si trovano i giovani riguardo a una progettazione cristiana del proprio futuro è contraddistinta da alcuni fenomeni importanti:

• Le trasformazioni socio-culturali che investono manifestazioni, valori, simboli e pratiche religiose tradizionali. Tra esse, a modo di esempio, si contano:

- una cultura pluralista con grande quantità e disparità di messaggi e di modelli di vita, che rende difficile orientarsi per la scelta di un progetto di vita;

- il secolarismo e il materialismo dominanti nella cultura che creano una mentalità critica, più attenta ai valori immediati e utili e meno sensibile ai valori trascendenti e di gratuità, un relativismo che diminuisce il senso morale e rende fragile l’esperienza e la vita di fede;

- il ricupero del sociale all’infuori di motivazioni religiose;

- il prolungamento dell’età giovane e il ritardo dell’ingresso nelle responsabilità sociali.

• L’atteggiamento psicologico e religioso dei giovani davanti alle scelte. In esso gravitano:

- la valorizzazione della persona come valore assoluto e la ricerca di senso nella vita quotidiana;

- la necessità di sperimentare personalmente, il desiderio di corresponsabilità e di partecipazione, il bisogno di soddisfazioni immediate;

- il forte senso comunitario che si manifesta nella ricerca della vita di gruppo e della comunicazione, con una acuta sensibilità per la giustizia e per la solidarietà e il servizio agli ultimi;

- una diffusa nostalgia del profondo, di silenzio , di preghiera e di forme diverse di religiosità, ma molte volte segnate dal soggettivismo e dalla frammentarietà;

- una tendenza psicologica a mutamenti di valutazioni di giudizio, che comporta una difficoltà nell’assumere e portare a termine impegni a lunga scadenza.

• La poca significatività dei modelli di identificazione di alcune vocazioni specifiche nella Chiesa, come la vocazione religiosa e sacerdotale:

- non risulta chiara la loro identità, cioè il contributo specifico che queste scelte di vita offrono alla comunità umana;

- la forma in cui sono vissute in un contesto concreto (la loro realizzazione umana, il tipo di rapporto che impostano e concretizzano, la serenità e la sicurezza nei momenti di prova...) non appare troppo credibile, cioè come un modello di vita che incoraggia a scelte simili.

Per questo gli agenti della Pastorale Vocazionale, non raramente, oscillano tra due estremi di fronte a un mondo giovanile contraddittorio e complesso: o ignorano le dinamiche della psicologia, facendo proposte che non interrogano e non interessano, o restano come intimoriti lasciando mancare cammini seri in prospettiva vocazionale, paghi di proporre solo esperienze senza decisioni per la vita.

2.3.4 Scelte precise

Questa situazione esige una pastorale vocazionale:

• Fondata sulla qualità vocazionale della comunità nel suo insieme e degli educatori. La loro testimonianza di vita e la dinamica con la quale vivono la propria vocazione saranno la mediazione più efficace per aiutare i giovani in una generosa e cosciente progettazione del loro futuro.

Si tenderà dunque a:

- collocare le comunità in un atteggiamento di fiducia e di apertura al dono di Dio, alimentata con la preghiera assidua per le vocazioni;

- rinnovare profondamente la vita cristiana delle comunità e la loro capacità di accoglienza, di dialogo, di presenza tra i giovani, per rendere visibile la proposta vocazionale attraverso modelli validi di identificazione;

- sensibilizzare in primo luogo tutti i confratelli e le comunità salesiane e, in seguito, la Famiglia Salesiana e le Comunità Educative, perché l’orientamento e la promozione vocazionale siano ministero e responsabilità di tutta la comunità e non soltanto di un “responsabile” locale o ispettoriale;

- approfittare del carisma di confratelli e di laici particolarmente dotati per “chiamare” e accompagnare la maturazione delle vocazioni.

• Inserita nell’itinerario di educazione alla fede, come convergenza di tutti gli sforzi educativi ed evangelizzatori.

Questo itinerario suppone:

• Un orientamento vocazionale offerto a tutti i giovani, mediante:

- l’orientamento pedagogico e professionale, secondo l’età e le diverse situazioni, che aiuti ogni giovane a scoprire le proprie risorse e a far fruttificare i doni ricevuti;

- un ambiente educativo con testimoni significativi che vivano la vita come vocazione;

- informazioni sulle diverse vocazioni nella società e nella Chiesa (incontri, testimoni, esperienze, ecc. ...);

- l’offerta di esperienze di servizio gratuito verso i più bisognosi, come allenamento alla generosità e alla disponibilità;

- il contatto formativo personale offerto a tutti i giovani che lo desiderano.

• Una proposta chiara ed esplicita, mediante:

- la presenza e il contatto con testimoni personali e comunitari significativi di ieri e di oggi;

- una formazione spirituale profonda attraverso l’iniziazione alla preghiera, all’ascolto della parola di Dio, alla partecipazione ai sacramenti e alla liturgia e alla devozione mariana;

- la partecipazione attiva alla vita della comunità ecclesiale attraverso i gruppi e movimenti apostolici, considerati come luoghi privilegiati di maturazione cristiana e vocazionale;

- approfondimento, nelle diverse tappe dell’itinerario di educazione alla fede, del tema vocazionale, soprattutto nelle tappe di adolescenza e di gioventù;

- l’invito personale a seguire la vocazione;

- la possibilità d’un contatto diretto con qualche comunità di riferimento vocazionale.

• Un discernimento accurato e graduale fatto in comunità secondo criteri condivisi, attraverso la conoscenza diretta, il dialogo e la comunicazione frequente, la preghiera e la meditazione che aprono alla disponibilità all’appello di Dio, l’impegno apostolico condiviso con la comunità.

• Personalizzata, che cerca di arrivare al singolo in maniera diversificata e aderente alla sua esperienza interiore, alla situazione che vive e alle giuste esigenze della comunità, mediante:

- l’offerta concreta d’orientamento educativo pastorale animato dalla CEP all’interno del PEPS;

- diverse possibilità e momenti di incontro e di dialogo personale per i singoli, i gruppi e le famiglie;

- momenti speciali di interiorizzazione e personalizzazione (ritiri, esercizi, ecc.);

- la direzione spirituale sistematica.

• Condivisa in modo particolare con la famiglia, con la Chiesa locale e con i gruppi della Famiglia Salesiana. Tale inserzione si opera mediante:

- l’unità di criteri ideali e operativi;

- l’attenzione al bene generale della Chiesa senza ristrettezze e particolarismi;

- l’offerta della nostra esperienza e del nostro carisma specifico nell’opera di orientamento e promozione delle vocazioni;

- l’integrazione di tutte le nostre forze e possibilità nel lavoro e nell’impegno concreto per le vocazioni;

- l’animazione e sensibilizzazione vocazionale delle famiglie.

2.4 La dimensione dell’esperienza associativa

2.4.1 La sua specificità

Il cammino di educazione ed evangelizzazione della Pastorale Giovanile Salesiana ha nell’esperienza associativa una delle sue intuizioni pedagogiche più importanti.

Il Sistema Preventivo richiede un intenso e luminoso ambiente di partecipazione e di relazioni amichevoli e fraterne; un modo comunitario di crescita umana e cristiana, vivificato dalla presenza amorosa e solidale, animatrice e attivante degli educatori; favorisce, quindi, tutte le forme costruttive di attività e di vita associativa, anche come concreta iniziazione all’impegno comunitario, civile ed ecclesiale (Cost.35; Reg.8).

La dimensione associativa, espressione della dimensione sociale della persona, è una caratteristica fondamentale dell'educazione ed evangelizzazione salesiana; in essa il gruppo giovanile non è soltanto un mezzo per organizzare la massa dei giovani, ma soprattutto il luogo del rapporto educativo e pastorale dove educatori e giovani vivono la familiarità e fiducia che apre i cuori, l'ambiente dove si fa esperienza dei valori salesiani e si sviluppano gli itinerari educativi e di evangelizzazione, lo spazio dove si promuove il protagonismo degli stessi giovani nell'impegno per la loro formazione.

2.4.2 La sua finalità

Attraverso la proposta associativa intendiamo:

sviluppare la capacità di percepire e vivere in profondità il valore dell’altro e della comunità, come tessuto di rapporti interpersonali;

maturare nella disponibilità alla partecipazione e all’intervento attivo nel proprio ambiente;

orientare all’impegno sociale, educando alla responsabilità del bene comune;

approfondire l’esperienza di Chiesa come comunione e servizio;

scoprire e maturare la propria decisione vocazionale nell’insieme sociale ed ecclesiale.

2.4.3 Sfide alle quali vogliamo rispondere

I giovani ricercano il gruppo in cui soddisfare la loro voglia di comunicazione personale, la loro necessità di autonomia e partecipazione. Le analisi sociologiche rivelano l’importanza della variabile associazionistica per comprendere più a fondo comportamenti e scelte dei giovani.

La nostra società complessa nei rapporti e nelle appartenenze, pluralista nelle concezioni e nelle scelte di vita, frammentata nei messaggi e nelle proposte di valori rende conto di alcune caratteristiche che assume il fenomeno associativo oggi, come ad esempio la molteplicità delle aggregazioni, il pluralismo anche contraddittorio di esse, l’esposizione ad una possibile e frequente disgregazione e frammentazione; e dall’altra spinge ancora una volta alla creazione di spazi vivibili dal giovane, quasi “mondi vitali”, nei quali possa ricuperare il senso della propria crescita, maturare l’identità personale, sviluppare una esperienza cristiana ed ecclesiale significativa.

2.4.4 Scelte precise

Sviluppare questa dimensione nella situazione descritta implica di adoperare alcune scelte:

L'opzione per il gruppo

Il gruppo è la scelta qualificante della nostra proposta associativa come l'ambiente più efficace per la costruzione di sé, lo spazio più immediato per rispondere alle domande di senso e di ragioni di vita, il luogo di creatività e di apertura al mondo sociale e al territorio, la mediazione privilegiata di esperienza di Chiesa.

Questa scelta in termini operativi comporta:

- considerare il gruppo dove si svolge la vita del giovane come l'elemento più importante dell'esperienza associativa, e l'appartenenza a più ampi movimenti come supporto ai primi;

- dare ai gruppi la possibilità di gestire il proprio cammino, adeguandosi alla situazione dei soggetti che lo compongono ed al contesto sociale ed ecclesiale in cui vivono;

- valorizzare le qualità e gli apporti degli animatori che in essi sorgono;

- prestare un'attenzione speciale alle nuove forme di aggregazione giovanile, soprattutto il volontariato e l'obiezione di coscienza, come opzioni positive per la pace e il servizio agli altri.

Aperto a tutti i giovani che sono i veri protagonisti.

Questo criterio comporta:

- creare pluralità di proposte e ambienti di ampia accoglienza secondo i diversi interessi e livelli dei giovani;

- partire dalla situazione in cui i giovani si trovano e dalle aspirazioni che manifestano, rispettando il ritmo di sviluppo che è loro possibile;

- offrire ai più sensibili e impegnati proposte adeguate di maturazione nella fede e nell'impegno apostolico e sociale.

Con una finalità educativa

L’educazione non è soltanto una delle dimensioni fondamentali del progetto, ma la modalità secondo cui si svolgono anche tutte le altre.

Questa scelta dell’educazione comporta in termini operativi:

- proporre ai giovani gruppi per i diversi livelli di età, rispondenti ai bisogni specifici, e collegati attraverso programmi progressivi e continuati ( ragazzi, adolescenti, giovani);

- curare in modo particolare i gruppi di formazione e d’impegno cristiano, considerati come coronamento dell’esperienza associativa;

- qualificare e formare continuamente gli educatori e gli animatori;

- offrire tempi intensi di convivenza ( ritiri, campeggi, giornate) come momenti riassuntivi e di rilancio della carica associativa e cristiana dei gruppi;

- fare oggetto di riflessione e di revisione nella comunità educativa il funzionamento, l’efficacia educativa e gli interventi dei gruppi giovanili.

Con lo stile dell’animazione

All’interno di questa finalità educativa scegliamo lo stile dell’animazione che comporta:

- un modo di pensare la persona umana che per le sue risorse interiori è capace di essere committente e responsabile dei processi che la riguardano;

- un metodo che guarda il positivo, le ricchezze e le potenzialità che ogni giovane si porta dentro, evolvendo una azione di promozione;

- uno stile di camminare coi giovani, di suggerire, motivare, aiutare a crescere, centrato nella vita quotidiana, attraverso una relazione di tipo liberante, promozionale e autorevole;

- un obiettivo ultimo e globale di restituire ad ogni persona la gioia di vivere pienamente e il coraggio di sperare.

L’animazione ha il volto concreto di una persona: l’animatore. Egli ha un ruolo preciso e indispensabile. Sebbene questo ruolo vari nelle attuazioni particolari a seconda del tipo di gruppo, possiamo esprimerlo così:

- incoraggia la formazione di gruppi e il progredire delle ricerche, attività e ideali;

- aiuta, mediante la sua competenza e la sua esperienza, a superare le crisi del gruppo e a intessere rapporti personali fra i componenti;

- cerca insieme ai giovani, nei momenti giusti, l’apertura a nuove prospettive di riflessione e di azione;

- dà elementi di critica e approfondimento ai giovani, affinché giudichino le loro proposte, i loro desideri e le loro ricerche;

- favorisce la comunicazione fra i gruppi e, dunque, l’apertura di ciascuno di essi agli altri;

- accompagna i singoli componenti nel loro processo di crescita umana e cristiana;

- apre nel gruppo costantemente la prospettiva di Cristo sui problemi e sulle proposte che i giovani presentano.

Collegati nel Movimento Giovanile Salesiano (MGS)

I giovani singolarmente, i gruppi e le associazioni giovanili che, pur mantenendo la loro autonomia organizzativa, si riconoscono nella spiritualità e nella pedagogia salesiana, formano in modo implicito o esplicito il MGS.

I gruppi operano e si collegano fra loro nella comunità educativa locale. In essa interagiscono per arricchirsi e per creare un clima culturalmente vivace e cristianamente impegnato. Questo primo livello avrà un più ampio respiro a livello ispettoriale e interispettoriale in cui vengono favoriti lo scambio e la comunicazione tra i gruppi, assicurando la loro incidenza nel territorio e il loro inserimento nella Chiesa locale ( CG23, 275-277).

Verso l’inserimento nel sociale e nella Chiesa

Il gruppo giovanile è una forma di aprirsi e di costruire una comunità educativa e/o cristiana inserita attivamente nella propria realtà. Favoriamo, dunque:

- la comunicazione e il collegamento tra i gruppi e tra i loro animatori nel seno del Movimento Giovanile Salesiano;

- la loro espressione e partecipazione all’interno degli organismi della comunità educativa;

- la partecipazione degli adulti, in special modo l’interessamento dei genitori, per contributi e scambi arricchenti;

Il gruppo giovanile deve guardare allo sbocco nell’inserimento sociale ed ecclesiale secondo la propria opzione vocazionale. L’esperienza associativa salesiana deve promuovere:

- una preparazione ed accompagnamento che renda il giovane capace di partecipare alla vita della società, assumendo le proprie responsabilità morali, professionali e sociali, e cooperando con quanti costruiscono una società più degna dell’uomo;

- un inserimento attivo nel civile attraverso la promozione di diverse associazioni al servizio del bene comune nella società democratica;

- un inserimento nella comunità ecclesiale, vivendo la vocazione che il cammino formativo ha aiutato ad individuare e accogliere;

- una definitiva scelta della spiritualità salesiana con la maturazione di una possibile vocazione “laicale, consacrata, sacerdotale a beneficio di tutta la Chiesa e della Famiglia Salesiana” (Cost.28).

3. CONCLUSIONE

L'insieme di queste quattro dimensioni costituisce la dinamica interna della Pastorale Giovanile Salesiana:

- dall' incontro educativo con i giovani nel punto in cui si trovano, l'educatore li stimola ed accompagna a sviluppare tutte le loro risorse umane fino aprirli al senso della vita e alla ricerca di Dio;

- li orienta verso l'incontro con Gesù Cristo e la trasformazione della loro vita secondo il Vangelo;

- matura in loro l'esperienza di gruppo fino a scoprire la Chiesa come comunione dei credenti in Cristo e mature una intensa appartenenza ecclesiale;

- li accompagna alla scoperta della propria vocazione nell'impegno di trasformazione del mondo secondo il progetto di Dio.

Per questo

• sono inseparabili e si qualificano reciprocamente di modo che non si può sviluppare una senza un riferimento esplicito alle altre;

• questa unità e correlazione deve esplicitarsi negli obiettivi e strategie dei PEPS di tutte le opere dell'Ispettoria, assicurando che i singoli passi e interventi s'inseriscono in un unico processo di crescita umana e cristiana;

• una singola opera, secondo la sua identità e le necessità dei destinatari, può articolare gli obiettivi del suo PEPS attorno ad una dimensione centrale, per esempio la dimensione educativa per la scuola, o la dimensione di evangelizzazione nella parrocchia… ma in essa deve sempre tener conto dei contenuti essenziali delle altre.

Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento

VECCHI J., Pastorale giovanile una sfida per la comunità ecclesiale, LDC Leumann, (Torino) 1992, Parte quarta: Le dimensioni fondamentali del Progetto educativo, capp. 1-7, pp. 201-314.

VECCHI J., - PRELLEZO J.M. (a cura di), Progetto educativo pastorale. Elementi modulari, LAS, ROMA 1984. In particolare, si suggerisce:

Parte Prima:

Cap.2: NANNI C. (ed.), Educazione, o.c., pp.26-37.

Cap.3: GROPPO G. (ed.), Evangelizzazione e educazione, o.c., pp.38-49.

Parte Terza:

Cap.20: VECCHI J., (ed.), Orientamento e pastorale vocazionale, o.c., pp.242-256.

ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE - UPS, Dizionario di Pastorale Giovanile, LDC, Leumann (Torino) 1989. Tra le voci tematiche, si suggerisce:

TONELLI R. (ed.), Associazionismo, o.c., pp.79-87.

TONELLI R. (ed.), Educazione/Pastorale, o.c., pp. 290-297.

TONELLI R. (ed.), Gruppo, o.c., pp. 415-418.

DE PIERI S., (ed.), Vocazione, o.c., pp. 1132-1144.

DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, Il progetto educativo-pastorale delle ispettorie salesiane. Raccolta antologica di testi. Dossier PG. Esperienze a confronto 9, Roma 1995, pp. 11-158