Mario Cimosa, DIO E L'UOMO: LA STORIA DI UN INCONTRO, Elledici 1997

L'uomo e la conversione nell’Antico Testamento

Con la parola «conversione», in linguaggio religioso, indichiamo una realtà molto ricca e complessa il cui significato si può ricavare solo da un'analisi attenta e corretta dei testi della Bibbia. Nelle lingue moderne una qualunque traduzione del termine ebraico shub, del tipo «penitenza, riconciliazione, ritorno, conversione», non riesce ad esprimerne tutta la ricchezza. Non solo, ma la conversione non appare nella Bibbia come una nozione astratta che ha valore in se stessa, ma è qualcosa di concreto che si manifesta in modo diverso lungo tutta la storia, e il pensiero biblico potrà scoprire ed esprimere solo a poco a poco la complessità, sia nell’AT che nel NT.

Dal punto di vista religioso il peccato è rottura dell'Alleanza con Dio, separazione, tradimento, infedeltà (cf Is 1,2-4). Purtroppo è questo l'atteggiamento costante del popolo d'Israele lungo tutta la sua storia. Ed è proprio dalla constatazione del fallimento del popolo che parte la predicazione profetica per spingere il popolo al ritorno: Dio aveva scelto, e solo per amore, il popolo d'Israele, ma questo lo ha tradito e gli ha voltato le spalle. Nello stesso tempo quando il popolo, con l'aiuto dei profeti, prende coscienza del proprio peccato, sente il bisogno di liberarsene e di qui scaturiscono i riti e le formule penitenziali della Bibbia illustrate soprattutto negli scritti postesilici e nei Salmi. Per cui parlare della conversione nella Bibbia significa parlare anche del peccato: le due realtà non possono restare distinte, non sono separabili. All'interno del popolo d'Israele ogni uomo coglie il senso della propria colpa personale con tutte le sue implicanze: «...Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito...» (Is 6,6), griderà Isaia.

Per avere un'idea chiara su quello che la Bibbia intende per conversione è opportuno rileggere soprattutto l'Antico Testamento.

Il vocabolario di conversione

Se il peccato è principalmente separazione e allontanamento da Dio, la conversione esprime l'atteggiamento fondamentale di un nuovo orientamento verso di lui che nell'AT è espresso in modi diversi. Si parla di «cercare il volto di Dio», «cercare il Signore», «umiliarsi davanti al Signore».

Il verbo ebraico che esprime il più delle volte il ritorno del peccatore a Dio è il verbo «ritornare» (shub). Nella Bibbia ebraica è molto frequente (si trova 1059 volte!). È una radice che occorre in quasi tutte le lingue semitiche con il significato di «cambiare radicalmente il proprio orientamento per riportarlo al punto di partenza».

La storia d'Israele come storia di conversione

Tutta la storia d'Israele appare come la storia di un Dio che ha scelto gratuitamente un popolo a cui si è legato in Alleanza, un Dio perennemente fedele nonostante le costanti infedeltà del popolo. Compito dei profeti sarà proprio quello di richiamare continuamente il popolo alle esigenze della legge dell'Alleanza. L'infedeltà permanente d'Israele è denunciata da Mosè da quelle celebri parole: "Siete stati ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto" (Dt 9,24).

Anche nella «storia di Giuseppe», assume in certo senso un significato teologico. La riconciliazione tra i fratelli sembra essere il frutto e il simbolo del perdono e della misericordia salvifica di Dio. L'amore di Dio riconcilia gli uomini tra di loro e li libera dalla aggressività, dall'odio e dal desiderio di vendetta. «Non c'è in tutto l'Antico Testamento una così plastica rappresentazione della riconciliazione e una così sottile e profonda intuizione del processo di riconciliazione come in questa meravigliosa novella che penetra così acutamente dentro la realtà umana con un lucidissimo sguardo di fede» (A. Bonora).

Questa storia di conversione risale già alle tradizioni più antiche anche se accompagna il popolo d'Israele lungo tutte le sue vicende storiche. Così Giosuè, con l'invito al popolo a rinnovare l'alleanza e a ritornare ad adorare il Signore come unico Dio, così nel libro dei Giudici, che rilegge la storia d'Israele, secondo il ciclo: peccato - castigo - supplica come desiderio di conversione - salvezza. Così nella vicenda del profeta Elia e nello scontro tra il profeta e i sacerdoti di Baal: «Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore!» (1 Re 18,37).

La conversione del popolo è prodotta direttamente da Dio con il suo intervento miracoloso e riguarda direttamente il cuore del popolo. La conversione è dunque considerata come un rinnovamento dell'alleanza e un ritorno al vero Dio per servirlo con tutto il cuore.

Anche l'origine di celebrazioni penitenziali collegate alla conversione del popolo sembra molto antica, come si rivela nella storia di Samuele e in testi del postesilio.

Allora Samuele prese la parola e disse: «Se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dèi stranieri e le Astàrti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei» (1 Sam 7,3).

Allora Samuele offrì un agnello in olocausto e fece preghiere d'intercessione per il popolo. Forse di qui nacque quella festa dell'espiazione durante la quale con riti penitenziali il popolo esprimeva visivamente di convertirsi a Dio.

Davide modello di conversione

Il racconto del Secondo Libro di Samuele sulla conversione di Davide dopo il suo peccato con Betsabea potrebbe essere il punto di partenza di una ricerca sulla conversione nell'AT. La vicenda è nota. Davide scelto da Dio a guidare il suo popolo si comporta inizialmente come un re sapiente e pio tanto che Dio gli promette una discendenza benedetta ed eterna. Ma poi si lascia travolgere dalla tentazione e commette una serie di gravi colpe: «Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore» (2 Sam 11,27).

Il re non sembra avere coscienza del suo peccato e allora occorre che la parola di Dio si alzi per accusare, inesorabile, e lo fa tramite il messaggero di Dio, il profeta Natan: «Tu sei quell'uomo!». La coscienza del peccatore, di Davide, si risveglia. La parola di Dio interpella e avvolge l'uomo, è luce che penetra, scruta, denuncia il peccato e annuncia il castigo. Il peccato infatti rende ciechi, incapaci di capire l'offesa che si reca a Dio. Il cuore si indurisce e ha bisogno della parola di Dio per essere smosso, parola che annuncia, nel caso di Davide, una disgrazia, castigo per il peccato e segno del giudizio di Dio. E Davide è costretto così a rispondere all'appello di Dio: «Ho peccato contro il Signore!...».

Ritorna così a Dio mentre prende coscienza che se ne era allontanato. Davide ha peccato perché ha agito «contro il Signore». Mentre confessa il suo peccato esprime la sua conversione a Dio. E il Signore perdona il suo peccato provando l'autenticità della sua conversione: «...Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non morirai!».

Da quello che segue appare che Davide dicendo di aver peccato contro il Signore, non solo riconosce la sua colpa e rende possibile il perdono di Dio ma riprende anche coscienza che Dio è essenzialmente perdono e si apre a questo Dio con una preghiera accompagnata da digiuno, espressione di fiducia piena in Lui (2 Sam 12,15-19). Con questa fiducia (cf Sal 51) Davide accetterà anche dalle mani di Dio la morte del suo bambino, frutto del peccato, benché ne avesse impetrato da Dio la vita. Da questa drammatica e profonda esperienza emergono gli elementi essenziali della conversione autentica: l'iniziativa di Dio (la parola del profeta!), che rivela a chi pecca, sia il suo peccato che la bontà di chi è stato offeso; il convertito accoglie questa iniziativa riconoscendo il suo peccato e aprendosi con fiducia alla bontà di chi vuole perdonarlo.

La conversione nei Profeti

L'idea di «conversione» fa la sua prima timida apparizione in Amos, il quale conosce molto bene questa realtà, ritorna con insistenza in Osea, Isaia, Geremia, Ezechiele, Deuteroisaia e nei profeti del postesilio.

° Amos

Il Signore per mezzo del profeta visita il suo popolo che ha tradito l'alleanza e viene a castigarlo per i suoi peccati e le sue iniquità.

Ma la punizione di Dio non è da parte sua espressione di vendetta bensì stimolo al ritorno, perciò la successione dei castighi e si conclude sempre con l'amara constatazione: «...e non siete ritornati a me, dice il Signore».

Ritornare al Signore significa praticare la giustizia sociale, far «regnare il diritto»:

Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele:

«Cercate me e vivrete».

Cercate il bene e non il male,

se volete vivere.

Odiate il male e amate il bene

e ristabilite nei tribunali il diritto;

forse il Signore, Dio degli eserciti,

avrà pietà del resto di Giuseppe».

La parola del profeta è l'espressione di un amore senza limiti che vuole determinare nel popolo colpevole sentimenti di peccato e bisogno di ritornare a Dio: la necessità di una conversione radicale che porta al bene come pratica della giustizia, non tanto nel culto.

° Osea

La radice shûb è il «leitmotiv» della profezia di Osea: la colpa d'Israele, il suo castigo, il suo atteso e sperato cambiamento e la sua salvezza finale sono espresse con una sola idea. Il libro di Osea è ricco del messaggio teologico della conversione e del vocabolario corrispondente.

Alcune volte questo verbo è riferito a Dio, ma il più delle volte all'uomo con una connotazione negativa (Israele che vaga lontano alla ricerca degli idoli e non ha alcuna intenzione di «ritornare» a Dio), ma più spesso con una connotazione positiva e quindi con il significato di «conversione-ritorno» al Signore. Sia come riandare al punto di partenza, ricucendo un rapporto interrotto.

Già in un cammino di conversione a più tappe: la conversione come «ricerca» di Dio, «da un primo accostamento a un abbraccio finale» (G. Ravasi).

Una conversione maturata in una presa di coscienza delle proprie infedeltà e in un riconoscimento del grande, costante e duraturo amore di Dio e quindi vissuta nella sofferenza e nella trepidazione.

Lo stesso verbo in seguito esprimerà tutti gli atteggiamenti della relazione Israele-Iahvè; dal peccato come mancanza di conversione a Dio a un illusorio tentativo di conversione, al castigo visto come ritorno in Egitto e a una prospettiva di salvezza. Osea invita a prepararsi con la confessione delle colpe, a chiedere a Dio il perdono e a impegnarsi in scelte di giustizia:

Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio,

poiché hai inciampato nella tua iniquità (...)

Ritorneranno a sedersi alla mia ombra,

faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne,

famose come il vino del Libano (14,2.8).

Anche in Osea al primo posto c'è l'amore di Dio che provoca e precede la conversione dell'uomo. «La nostra logica religiosa segue il passaggio peccato-conversione-perdono. La grande novità di Osea, che lo situa su un piano diverso e lo fa precursore del Nuovo Testamento, è che egli inverte l'ordine: il perdono precede la conversione. Dio perdona prima che il popolo si converta e sebbene non sia convertito (cf Rm 5,8 e 1 Gv 4,10). Questo non significa che la conversione non sia necessaria. Ma che essa si realizza come risposta all'amore di Dio e non come condizione previa del perdono. Il tema del “ritorno” diventa la rappresentazione simbolica di tutta la trama della relazione tra Dio e l'uomo»( L. Alonso Schökel).

° Isaia

Nel libro di Isaia il tema della «conversione» è collegato al tema della «fede». (cf Is 30,15).

Il profeta Isaia nel momento della sua vocazione, nel fare l'esperienza della visione di Dio, prende coscienza del suo essere peccatore e di appartenere a un popolo di peccatori. Isaia è segnato da questa esperienza e avrà sempre vivo il senso della santità di Dio. L'uomo è niente di fronte a Dio. Il peccato non è soltanto rottura e ingratitudine ma anche orgoglio e arroganza. Dio purifica il profeta ma vuole la sua libera collaborazione per portare a termine la missione che intende affidargli e che è orientata verso il giudizio di un popolo ostinato e ribelle. Perciò denuncia il peccato, l'infedeltà del popolo ma soprattutto lo invita a un cambiamento radicale senza compromessi e mezze misure.

Convertirsi significa, per Isaia, riprendere i rapporti di fede e di amore con Dio. Isaia annuncia, dopo il peccato, la punizione. Bisognerebbe rileggere tutto il primo capitolo del libro in cui vengono raccolti oracoli del profeta sul peccato del popolo, l'invito alla conversione e la promessa della salvezza. Egli non insiste solo sull'accusa di Dio ma indica anche le condizioni della conversione:

il popolo deve lavarsi, togliere dalle sue azioni il male, fare il bene, rendere giustizia all'orfano e alla vedova, soccorrere l'oppresso. Se farà questo riceverà il perdono e la salvezza. L'unica possibilità di salvezza infatti sta nella conversione: non chi pone la fiducia in potenze umane o in chi cerca aiuto negli uomini e nella loro forza, ma solo chi attende dal Signore aiuto e forza. La politica della fede è qui espressa in quattro termini chiave: conversione - calma - quiete - fiducia. In che consiste questo ritorno? In un cambiamento radicale, in un ritorno a una fede incrollabile nella potenza del Dio dell'Alleanza, nel Santo d'Israele. Questa fede diventerà calma, serenità dinanzi alle minacce degli uomini. Solo un piccolo gruppo (un «resto») degli Israeliti però ascolterà la voce del profeta e si convertirà. A partire da questo gruppo Dio realizzerà il nuovo popolo d'Israele.

° Geremia

Il profeta Geremia è stato, a ragione, definito, il dottore della conversione perché con lui il concetto di conversione viene compreso e espresso con tutte le sfumature ma soprattutto con quella intuizione fondamentale che è Dio il protagonista del ritorno-conversione.

Nei primi capitoli si descrive la vicenda di Israele che si è allontanato da Dio. Questi viene descritto come un marito che ha litigato con Israele sua sposa. Dio non si dà pace e il suo discorso si trasforma in rimprovero:

Perché il mio popolo ha commesse due iniquità:

essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva,

per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono l'acqua (Ger 2,13).

Tutto un capitolo (c.2) è come una lunga requisitoria, in cui Dio, la parte offesa, si presenta in tribunale a denunciare i colpevoli: Israele era felice nel deserto e non aveva motivo di lamentarsi di Dio. Entrato in Canaan, il popolo si è ribellato a Dio e si è rivolto agli idoli con un tradimento vergognoso. L'abbandono di Dio ha procurato tutte le disgrazie a Israele e l'idolatria diventa ribellione ostinata contro il Dio d'Israele. Il popolo deve essere punito, ma lo scopo del castigo è di far comprendere lo sbaglio per favorire la conversione:

Poiché dice il Signore:

«Ecco, questa volta, caccerò lontano

gli abitanti del paese;

li ridurrò alle strette, perché mi ritrovino» (Ger 10,18).

Sono questi i tre motivi costanti nel libro di Geremia: il peccato del popolo, la minaccia di castigo da parte di Dio, la conversione a Dio (Ger 26,3; 36,1-7).

Intanto appare impossibile un ritorno da parte d'Israele che si è allontanato da lui, proprio perché esso è ostinato nel suo peccato per cui il ritorno sembra più un desiderio di Dio che una prospettiva dell'uomo.

Per descrivere l'ostinazione dell'uomo nel peccato Geremia usa l'espressione «cuore incirconciso» (Ger 9,24-52), e anche per indicare la conversione, il cambiamento di mentalità il profeta usa un'immagine molto espressiva che era già stata usata dal Deuteronomio, «la circoncisione del cuore».

Per cambiare il comportamento dell'uomo, per convertirlo, è necessario scendere dentro di lui. Siccome solo Dio conosce veramente il cuore dell'uomo, solo lui può trasformare l'uomo dal di dentro, operare una trasformazione radicale.

Senza che il popolo di Israele lo meriti, la bontà di Dio prende l'iniziativa del perdono:

Non ti mostrerò la faccia sdegnata,

perché io sono pietoso, dice il Signore.

Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3,12).

La collera di Dio è solo passeggera perché egli è pietoso. La conversione, il ritorno è possibile solo perché Dio è Dio:

Non è forse Efraim un figlio caro per me,

un mio fanciullo prediletto?

Infatti dopo averlo minacciato,

me ne ricordo sempre più vivamente.

Per questo le mie viscere si commuovono per lui,

provo per lui profonda tenerezza (Ger 31,20).

Al simbolismo sponsale si aggiunge ora quello paterno. Solo il perdono di Dio permette questa relazione nuova. Il perdono non è solo dimenticare il passato; è, di più, creazione di una relazione nuova, con persone rinnovate dall'atto d'amore perdonante. Quello che Dio crea con il perdono è una nuova alleanza (Ger 31,14). Dio non perdona perché Israele si converta ma perdona perché Israele possa convertirsi e cambiare strada. Come se Dio mettesse sulla bocca del figlio le parole che deve dire per poter riabbracciare il padre:

“Ritornate, figli traviati,

io risanerò le vostre ribellioni".

"Ecco, noi veniamo a te

perché tu sei il Signore nostro Dio...

davvero nel Signore nostro Dio

è la salvezza di Israele (...).

Avvolgiamoci nella nostra vergogna,

la nostra confusione ci ricopra,

perché abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio (...),

non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio (...).

Se vuoi ritornare, o Israele - dice il Signore -

a me dovrai ritornare" (3,22-4,1).

Qualche studioso di Geremia pensa sia meglio tradurre quest'ultima espressione: «Se vuoi ritornare...tu puoi ritornare». Se vuoi, puoi, se il tuo desiderio si manifesta, può diventare realtà. Tutto è prodotto da Dio ma tutto dipende dall'uomo e dal suo desiderio di convertirsi che diventa realtà.

I profeti dell'esilio

° Ezechiele

Con il profeta Ezechiele il vocabolario di conversione si è impoverito, gli orizzonti della concezione di conversione si sono allargati: non si tratta solo di allontanarsi dal male e di ritornare a Dio ma di riprendere uno stile di vita coerente con la Torah.

Inizialmente nel profeta il perdono divino è visto come un atto giuridico, come responsabilità personale e rifiuta la convinzione di molti che la generazione a lui contemporanea deve espiare le colpe dei padri.

Per cui il profeta vede la conversione come un allontanarsi da tutto ciò che è malvagio e in una rinnovata osservanza del diritto e della giustizia, un rispettare le norme cultuali e morali. Il Signore indirizza a tutti la stessa minaccia di morte per chi commette il peccato e la stessa promessa di vita perché il giusto resti giusto e il peccatore si converta: «Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete» (Ez 18,32).

Però anche Ezechiele vede nella conversione una grazia, un dono di Dio.

Il cambiamento radicale di vita che l'uomo può ottenere attraverso un impegno della propria volontà è impossibile da realizzare con le sole sue forze. Si rende quindi necessario un intervento di Dio.

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio (Ez 36,25-28).

La conversione appare come il frutto del dono di un cuore nuovo.

° DeuteroIsaia

L'invito alla conversione nel profeta anonimo dell'esilio, indicato come il Deuteroisaia, si fonda sugli oracoli di salvezza e da essi riceve il suo significato:

Ho dissipato come nube le tue iniquità

e i tuoi peccati come una nuvola.

Ritorna a me, poiché io ti ho redento (Is 44,22).

La conversione è perciò la risposta all'opera di redenzione e di misericordia di cui il Signore ha l'iniziativa.

Gli esiliati credendosi dimenticati e abbandonati da Dio per le loro colpe passate hanno perduto ogni speranza di salvezza e il profeta li rincuora mostrando quello che il Signore farà ancora per loro ad un'unica condizione: la conversione. Questa ha quindi un significato diverso da quello dei profeti del pre-esilio. Non significa allontanarsi dalle altre divinità o ritornare all'osservanza dei comandamenti, ma abbandonare la propria sfiducia in Dio: come il Signore ritornerà in Sion (Is 52,8) anche gli esiliati ritorneranno a Lui e il loro ritorno a Gerusalemme sarà il segno del loro ritorno al Signore:

I riscattati dal Signore ritorneranno

e verranno in Sion con esultanza;

felicità perenne sarà sul loro capo;

giubilo e felicità li seguiranno;

svaniranno afflizioni e sospiri (Is 51,11).

Anche il ritorno del popolo, la sua conversione è opera di Dio che si realizza.

Ma in questo profeta viene già annunciato che l'invito alla conversione è rivolto a tutti. A tutti è data la grazia della conversione:

Volgetevi a me e sarete salvi,

paesi tutti della terra,

perché io sono Dio; non ce n'è altri (Is 45,22).

(...) Io ti renderò luce delle nazioni

perché porti la mia salvezza

fino all'estremità della terra (Is 49,5-6)

E tutti i popoli, per mezzo di un misterioso Servo di Iahvé, possono entrare nell'alleanza eterna che unisce Dio al suo popolo:

Ecco tu chiamerai gente che non conoscevi;

accorreranno a te popoli che non ti conoscevano

a causa del Signore, tuo Dio,

del Santo di Israele, perché egli ti ha onorato.

Cercate il Signore, mentre si fa trovare,

invocatelo, mentre è vicino.

L'empio abbandoni la sua via

e l'uomo iniquo i suoi pensieri;

ritorni al Signore che avrà misericordia di lui

e al nostro Dio che largamente perdona (Is 55,5-7).

Questo invito ad una conversione universale verrà poi ripreso esplicitamente dal profeta Giona.

I profeti del postesilio

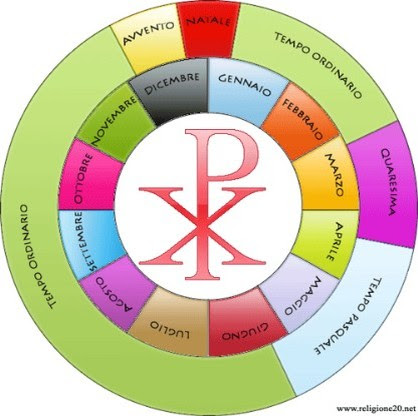

I profeti del periodo posteriore all'esilio, se si eccettua qualcuno (Gioele, Giona), non danno un contributo molto nuovo alla concezione della conversione. In tutti i casi i due aspetti su cui insistono in modo particolare è l'aspetto liturgico, della preghiera e dei sacrifici, e quello legale, il riferimento alla Torah.

° Gioele

Una conversione autentica per Gioele è radicata nel culto, è una conversione religiosa, da cui poi scaturisce una conversione morale che non consiste solo nel cambiare mentalità o nell'astenersi da questa o quella colpa, bensì in un «ritornare al Signore con tutto il cuore» (2,12). Gli aspetti religiosi e rituali devono essere l'espressione esterna di un profondo atteggiamento interiore. All'avvicinarsi del "giorno del Signore" (Gl 1,5) il profeta si pone la domanda centrale: «chi potrà sussistere?» (2,11) e la risposta consiste in un invito da parte di Dio alla conversione: questa apre la possibilità di un perdono e di una salvezza nel giorno del giudizio. Ma leggiamo il brano centrale della sua dottrina sulla conversione:

Or dunque - parola del Signore -

ritornate a me con tutto il cuore,

con digiuni, con pianti e lamenti.

Laceratevi il cuore e non le vesti,

ritornate al Signore vostro Dio,

perché egli è misericordioso e benigno,

tardo all'ira e ricco di benevolenza

e si impietosisce riguardo alla sventura.

Chi sa che non cambi e si plachi

e lasci dietro a sé una benedizione?

Ogni anno, puntualmente, la liturgia delle Ceneri ci sollecita con queste parole di Gioele alla conversione quaresimale. È un appello provocatorio che suscita un dinamismo spirituale, incredibile e sempre attuale, e annuncia che è possibile un rinnovamento profondo, un futuro migliore del presente. E questo perché il Signore «è compassionevole e clemente, paziente e grande nell'amore e deplora il disastro» (2,13). È questo infatti che caratterizza il Dio d'Israele, la sua bontà e misericordia. L'amore e il perdono di Dio non sono qualcosa di automatico, ma un dono che deve essere accolto. Inoltre questa conversione ha un aspetto comunitario e uno missionario: la comunità che si riconcilia davanti a Dio si riconosce come il «popolo», «l'eredità» di Dio. Tutto questo consolida legami di responsabilità e di solidarietà tra i membri della comunità. Ma la conversione implica anche un aspetto missionario nel senso che essa è un atto di responsabilità di fronte ai popoli e alle nazioni dove Israele deve testimoniare l'amore e la potenza del suo Dio.

° Giona

Il libro didattico di Giona, scritto al ritorno dall'esilio, offre un contributo importante alla comprensione dell'universalità della conversione.

Giona rimprovera Dio perché è troppo buono, non solo con Israele, ma con tutti i popoli, anche con i pagani Niniviti. Giona che non vede di buon occhio il fatto che Ninive possa convertirsi e Dio perdonare: egli vuole la morte del peccatore mentre Dio vuole la conversione e la vita.

Malgrado l'opposizione del profeta, il suo invito alla conversione e alla penitenza ha successo. Gli abitanti di Ninive, a cominciare dal re, si vestono di sacco, proclamano un digiuno come richiesta di una conversione interiore e di preghiere per ottenere il perdono:

«Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?». Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece (Gio 3,8-10).

È originale la prospettiva universalistica aperta da Giona: tutti i popoli sono invitati dal Dio d'Israele a un pentimento e a una conversione che porterà il perdono del Signore.

° Daniele

Il legame di conversione e preghiera, tipico del periodo postesilico emerge in modo speciale da alcune preghiere contenute nel libro del profeta Daniele. La preghiera di Dn 9,3-21, per esempio, è una preghiera di conversione di tipo liturgico indirizzata al Signore, che comprende una confessione dei peccati e una supplica al Signore.

Questa preghiera «penitenziale» è una lamentazione collettiva destinata a un giorno di digiuno e di espiazione pubblica. Nella confessione che segue il contrasto tra la misericordia di Dio e il peccato del popolo si fa evidente attraverso una serie di citazioni tratte soprattutto dalla letteratura deuteronomistica e da altri profeti. Segue poi la vera e propria supplica in cui si chiede a Dio di allontanare la sua ira e il suo furore e di rinnovare i suoi benefici in modo che il popolo possa essere testimone della bontà di Iahvé dinanzi a tutti i popoli: «Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo» (Dan 9,15-19).

Un testo molto vicino a questo è la preghiera di Azaria nella fornace ardente (Dan 3,19): «Signore, ascoltaci! Signore, perdonaci! Signore, guardaci! Per amor tuo, Dio mio, intervieni presto in favore di questa città e di questo popolo a te consacrato».

È stato definito in "kyrie eleison" dell'AT.

La conversione nei Salmi

La concezione che i profeti hanno della conversione implica un'iniziativa previa di Dio che con la sua misericordia precede l'atteggiamento di conversione dell'uomo. Non sono gli atti penitenziali che ottengono all'uomo il perdono dei peccati, anche se l'uomo deve chiedere nella preghiera e nel riconoscimento delle proprie colpe la conversione e il perdono, e questo è presente soprattutto nei profeti del postesilio.

Nei Salmi l'urgenza della conversione è frequente. Nella preghiera dell'Israelita appare il rigore di Dio nel chiedere la conversione al suo popolo. Israele non deve indurirsi. Deve ascoltare il suo Dio che lo libererà seminando il terrore tra i nemici e lo nutrirà dei prodotti migliori della terra, dove "scorre latte e miele".

Anche nelle preghiere dei salmisti appare chiara la convinzione che il perdono è assolutamente opera di Dio. Iahvè per salvare il suo popolo vuole solo la sua conversione. Ma se il popolo si ostina nella sua infedeltà e nel suo peccato, Dio perde la pazienza e prova “disgusto” di questo popolo (Sal 95).

Nella conversione deve corrispondere quindi anche un movimento dell'uomo verso Dio che si esprime nella coscienza del peccato e nella confessione della colpa. È questo duplice movimento che ristabilisce il peccatore nella sua comunione con Dio.

Il salmo che per eccellenza mostra questi due movimenti nell'orante è il Sal 51. Ma, in genere, l'orante che desidera convertirsi inizia con un ricorso a Dio che scaturisce da una comprensione profonda della natura di Dio:

A te, che ascolti la preghiera,

viene ogni mortale.

Pesano su di noi le nostre colpe,

ma tu perdoni i nostri peccati (Sal 65,3-4).

A cui fa eco l'esperienza dell'orante del Sal 32 il quale racconta di essersi sentito oppresso dalla propria colpa finché non si decise di rivolgersi a Dio e di confessargli i suoi peccati:

Ti ho manifestato il mio peccato,

non ho tenuto nascosto il mio errore.

Ho detto: Confesserò al Signore le mie colpe

e tu hai rimesso la malizia del mio peccato (Sal 32,3-5).

° Salmo 51: il riconoscimento della colpa

Dalla confessione che i salmisti fanno dei loro peccati si può intravedere il senso del peccato, come rottura, opposizione alla volontà di Dio:

Riconosco la mia colpa,

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho peccato,

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto (Sal 51,5-6).

Il fatto che il peccato sta sempre davanti agli occhi del salmista mostra il profondo dispiacere che egli ne prova. Per cui egli si presenta davanti a Dio con un cuore spezzato e un animo contrito, c'è l'eco del profeta Gioele: "Laceratevi il cuore e non le vesti" (Gl 2,13). Il rabbino Zolli proponeva un'interessante interpretazione di quel "contro te solo". E diceva non è "tibi soli peccavi", cioè "ho peccato contro te solo, e non contro altri", ma "tibi solum peccavi", cioè "ho soltanto peccato contro di te, non ho fatto altro che peccare contro di te...":

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,

un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi» (Sal 51,19).

L'orante è profondamente convinto che Dio è l'autore del perdono. Egli volge lo sguardo sull'umile che ha il cuore pentito. Il salmista ha un profondo senso di Dio, come di un Dio che è ricco di grazia e di misericordia e che vuole la salvezza del peccatore:

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;

nella tua grande bontà cancella il mio peccato.

Lavami da tutte le mie colpe,

mondami dal mio peccato (...).

Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.

Non respingermi dalla tua presenza

e non privarmi del tuo santo spirito (Sal 51,3-4.12-13).

Il tema del "nuovo patto" (Ger 31,31), e del "cuore nuovo" (Ez 36,26) sono confluiti nel Sal 51. Solo Dio può ridare al peccatore un cuore nuovo che sostituisca quello corrotto, violento e pieno di peccato. Un cuore nuovo che è legato al dono dello Spirito Santo, che apre alla novità del perdono, che è il garante di una rinnovata unione con Dio, frutto della conversione, e causa di vera e profonda gioia.

Il salmista ha probabilmente imparato da Geremia e da Ezechiele che la purificazione e il rinnovamento sono opera di Dio, dono del suo Spirito. Il peccatore salvato dall'iniziativa gratuita di Dio, convertito al suo amore, sente il bisogno di rendere testimonianza di questa bontà e vuole che tutti i peccatori si convertano a Dio per cui la sua preghiera si trasforma alla fine in lode (Sal 51,15.17).

Il dono della conversione manifesta la sua efficacia trasformando il convertito in testimone. Testimonianza resa non soltanto dalle parole ma da una vita piena di fedeltà.

° Salmo 85: il salmo del ritorno a Dio

La speranza nella tristezza è il tema di questo salmo. Si tratta di una pubblica lamentazione che nella parte iniziale contiene dei motivi innici, mentre in quella finale sono presenti degli elementi profetici.

Il carattere drammatico della composizione, la nobiltà dei sentimenti religiosi e l'elevatezza del senso morale fanno di questo salmo un gioiello del salterio.

Il verbo «ritornare» ricorre in ognuna delle tre parti del salmo. Nella prima si riferisce ad esperienze del passato (vv. 2-4).

Sei stato benevolo, o Signore, con la tua terra,

hai fatto ritornare i deportati di Giacobbe,

hai cancellato la colpa del tuo popolo,

hai eliminato ogni loro peccato;

hai deposto tutto il tuo sdegno,

sei tornato indietro dall'ardore della tua ira.

Si fa menzione del ritorno storico degli esuli da Babilonia e si dà una spiegazione teologica dell'evento, considerato come una grazia del Signore che ha rimesso i peccati e l’infedeltà del suo popolo.

Perdonato il peccato, è aperta la via alla restaurazione. Il rimpatrio da Babilonia è presentato come un ritorno effettivo e spirituale nello stesso tempo.

Nella seconda parte il salmo si riferisce alla situazione presente (vv. 5-8).

Torna verso di noi, o Dio, nostra salvezza

placa la collera che hai contro di noi.

Forse che in eterno sarai adirato con noi,

di generazione in generazione estenderai la tua ira?

Non tornerai forse a ridarci la vita,

perché in te gioisca il tuo popolo?

Mostraci, Signore la tua fedeltà,

e dacci la tua salvezza!

Il popolo di Israele interpreta le difficoltà e le angustie di ogni genere che lo affliggono, come la conseguenza del comportamento negativo di Dio verso di esso. L'ira divina pesa come una spada di Damocle sulle sue spalle. Per questo la comunità implora il Signore perché cambi il suo atteggiamento sfavorevole.

Il verbo «ritornare» appare nella terza parte (vv. 9-14) in un contesto che presenta una radiosa prospettiva per il futuro.

Voglio ascoltare ciò che dice Iddio;

il Signore, di certo, parla di pace

per il suo popolo e per i suoi fedeli,

per quelli che a lui ritornano

con tutto il loro cuore.

Certamente vicina è la salvezza

per quelli che lo temono;

la sua gloria dimorerà di nuovo nella nostra terra.

Infatti il Signore concederà ogni bene

e la nostra terra donerà il suo frutto (vv. 9-10.13).

Un profeta o un sacerdote si fa interprete del pensiero di Dio e propone il piano divino della salvezza alla comunità orante. Si tratta del dono della pace, cioè della pienezza della vita, della giustizia e della salvezza futura. Nella sua fedeltà e benevolenza Dio promette la felicità e desidera stabilire una profonda comunione con il suo popolo. La condizione da parte dell'uomo per fruire di questi beni è il ritorno a Dio con tutto il cuore.

Attraverso questa riconciliazione e fusione del divino e dell'umano, la conversione di Dio e la conversione del popolo, il mondo sperimenta un visibile e consolante rinnovamento. Dall'alto Iddio, quasi a compenso dei lunghi anni di carestia spirituale e materiale, torna ad essere generoso e fa piovere ogni bene e si converte dal male che aveva deciso di fare; la terra, dal basso, dopo tanta arsura e scarsità, irrorata di nuovo dalla benedizione divina, torna a produrre con abbondanza i suoi frutti.

° Salmo 126: la gioia del ritorno

Il Sal 126 è un bell'inno di ringraziamento ricco di afflato poetico e di profonda pietà e contiene anche elementi di lamentazione e di supplica.

In questo Sal 126 il verbo «ritornare» ricorre due volte: all'inizio del ringraziamento, riferendosi al passato e al ricordo del ritorno degli esiliati da Babilonia. L'evento è fortemente idealizzato e il ricordo dà luogo a delle esuberanti espressioni di gioia, stupore ed entusiasmo.

Quando il Signore ricondusse (fece ritornare) i prigionieri di Sion.

ci sembrava i sognare.

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,

la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

.

Ma il ricordo del glorioso passato richiama per antitesi la dolorosa situazione del presente, che è una testimonianza della mancata restaurazione preannunciata dai profeti. Ecco allora il secondo “ritorno”:

Riconduci (fai ritornare), Signore, i nostri prigionieri,

come i torrenti del Neghev.

E la speranza:

Chi semina nelle lacrime,

mieterà con giubilo.

Nell'andare se ne va e piange

portando la semenza da gettare,

ma nel tornare viene con giubilo

portando i suoi covoni.

L'immagine agricola si fonda su una forte opposizione tra la semina e la mietitura, tra l'andare e il tornare, le lacrime e i gridi di gioia. Alla faticosa semina seguirà la festante mietitura.

La riflessione sapienziale vede l'uomo che cerca Dio a partire dalla sua esperienza quotidiana e non per rispondere e ritornare al Dio dell'Alleanza. Si comprende perciò come mai non dà al tema della conversione quel rilievo che merita.

Il libro dei Proverbi riprende la lezione dei profeti con tutte le caratteristiche del ritorno a Dio, in Giobbe la conversione consiste sia nel ristabilire l'ordine infranto dal peccato che nella risposta alle sofferenze permesse da Dio all'uomo con uno scopo medicinale e perché si ravveda. Il Siracide vede la conversione come il risultato del timore di Dio.

Tentiamo una veloce sintesi dopo la carrellata sul tema del peccato e della conversione nell’AT.

1. Il peccato è ribellione, è disarmonia, è smarrimento, è allontanarsi da Dio; la conversione è dunque ritorno a Lui, riconciliazione, ricostruzione dell'alleanza interrotta dall'uomo. Non ci può essere vera riconciliazione senza conversione del cuore che comporta un itinerario con varie tappe di cui nessuna può essere saltata.

2. Il verbo ebraico più usato per indicare la conversione esprime il tornare indietro, il cambiare completamente il proprio atteggiamento.

3. La storia d'Israele è un alternarsi continuo di infedeltà e di conversione da parte del popolo. Il periodo classico durante il quale Israele sconta i suoi peccati è il periodo dell'esilio, in cui ha tutto il tempo, anche con l'aiuto dei profeti, di riflettere sulle sue colpe e di riconciliarsi con Dio il quale concede il suo perdono e realizza il secondo grande esodo da Babilonia a Gerusalemme.

4. Davide, con la sua esperienza di uomo debole e peccatore, una volta preso coscienza della sua colpa, si presenta come il paradigma di chi si converte a Dio, e il racconto del suo ritorno a Dio ci offre gli elementi di una conversione autentica.

5. I profeti con accentuazioni diverse, ci fanno percorrere le varie fasi dell'itinerario della conversione: Amos (convertirsi significa cercare il Signore e praticare la giustizia); Osea (l'amore di Dio precede e provoca la conversione dell'uomo); Isaia (il convertirsi consiste nel riprendere i rapporti di fede e di amore con Dio); Geremia (convertirsi è «circoncidere il proprio cuore»); Ezechiele (da una prospettiva giuridica ad una conversione come frutto di un intervento divino e di un dono di Dio); Deuteroisaia (la conversione è la risposta all'opera di redenzione operata da Dio); Gioele (una conversione autentica è radicata nel culto); Giona (alla conversione a Dio sono invitati tutti gli uomini); Daniele (preghiera e conversione vanno assieme).

6. Per i salmisti nel processo di conversione c'è un duplice movimento: l'intervento da parte di Dio a cui deve corrispondere la risposta come impegno da parte dell'uomo. Certamente il Sal 51 che ritrae il processo di conversione di Davide: riconoscimento della colpa - dolore - supplica - confessione - progetto per il futuro - testimonianza della misericordia di Dio è nel salterio un buon modello di conversione.

Peccato e perdono nel Nuovo Testamento

Le parabole della misericordia

Il c.15 del Vangelo di Luca è, a buon diritto, considerato il cuore del terzo Vangelo. Già fin dall’inizio si coglie qual è la questione di fondo affrontata:

Gli agenti delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinarono a Gesù per ascoltarlo. Ma i farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo. Dicevano: “Quest'uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va a mangiare con loro” (Lc 15,1-2).

Gesù è venuto per stare assieme ai colpevoli, a quelli che non osservano le regole, a quelli che rompono il convivere sociale, a quelli che noi chiamiamo i peccatori. A questa categoria appartengono anche le prostitute (Lc 7,36-50), gli agenti delle tasse (Lc 5,27-32), quelli che non sono del popolo di Dio, come i samaritani e i pagani e, nel mondo dei farisei, tutti quelli che non conoscevano la legge e non potevano praticarla. Gesù va loro incontro, accoglie tutti questi, mangia con loro, perché egli incarna un Dio che non è come alcuni pensano, vendicativo, permaloso, irritabile, ma al contrario, un Dio buono, pietoso, ricco di grazia e di capacità di perdono. E Gesù spiega tutto questo con tre parabole che sono tra le più belle del Vangelo: la parabola della pecorella smarrita, quella della moneta perduta, e quella del figlio prodigo e del Padre misericordioso.

La gioia grande del pastore che ritrova la sua pecorella, della donna che trova la sua moneta perduta e della festa in casa che fa il padre al figlio ritrovato sono solo un segno della gioia con la quale Dio accorda la salvezza al peccatore che si pente.

La salvezza appare nel Vangelo di Luca come dono di Dio. Verso la figura del padre converge in questa parabola l’attenzione del figlio prodigo e anche del figlio maggiore. È il padre che colma la distanza fisica e psicologica dei suoi due figli con una carica d’amore che si giustifica nel dono e si rinnova nel perdono.

In queste tre parabole si rivela l’immagine autentica di Dio, è a lui che risale ogni iniziativa nell’opera della salvezza. È un dono destinato da Dio ad ogni persona, dono che accolto liberamente è capace di diffondere la gioia tra tutti coloro che ne vivono.

La parola centrale della parabola del figlio prodigo: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te» è molto simile alle parole di Davide dopo il suo peccato con Bersabea riportate dal Sal 51: «contro di te, contro te solo ho peccato». Tutto ciò che di male il figlio ha fatto riguarda tante cose: gli errori, la vita dissoluta, i rapporti illeciti. Ma tutto è riassunto nel suo rapporto con il Padre, nel suo rapporto con Dio (cf Lc 15,11-32).

Alla fine in quella casa è tornata la gioia, il risultato di un’immersione profonda nell’accoglienza del Padre, perché il figlio corrotto ha visto il padre buono che lo ha accolto e lo ha rifatto completamente. È stata questa anche l’esperienza della donna adultera, di cui parla il Vangelo di Giovanni (Gv 8,1-11), che all’improvviso si è vista inondata dal perdono creativo di Dio, in un incontro in cui sembra che ella non abbia fatto alcuno sforzo penitenziale ma ha fatto solo l’esperienza della forza rinnovatrice dello Spirito, la capacità di Dio di fare con il suo amore un uomo diverso. La gioia che questa donna, come ognuno di noi, ha fatto nell’esperienza del perdono, non la esprime a parole, ma si vede come ella si è sentita salvata dalla parola di perdono di Gesù.

Il pianto del peccatore

C’è un episodio nel Vangelo di Luca che aiuta a cogliere l’esperienza del dolore per il peccato commesso. È il racconto di Pietro che per tre volte ha negato di conoscere Gesù:

... In quel momento, mentre Pietro ancora parlava, un gallo cantò.

Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che il Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato tre volte che non mi conosci». Poi uscì fuori e pianse amaramente (Lc 22,60b-62).

Il dolore e il pianto di Pietro nasce dall’incontro con chi pur essendo stato tradito offre, in contraccambio, uno sguardo d’amicizia.

La conversione di Zaccheo

L’episodio dell’incontro di Gesù con Zaccheo merita una lettura continua perché riflette una situazione permanente e sempre attuale:

Poi Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando. Qui viveva un certo Zaccheo. Era un capo degli agenti delle tasse ed era molto ricco. Desiderava però vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva: c'era troppa gente attorno a Gesù e lui era troppo piccolo.

Allora corse un po' avanti e si arrampicò sopra un albero in un punto dove Gesù doveva passare: sperava così di poterlo vedere. Quando arrivò in quel punto, Gesù guardò in alto e disse a Zaccheo: «Scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua!». Zaccheo scese subito dall'albero e con grande gioia accolse Gesù in casa sua. I presenti vedendo queste cose si misero a mormorare contro Gesù. Dicevano: «È andato ad alloggiare da uno strozzino». Zaccheo invece, stando davanti al Signore, gli disse:

- Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri e se ho rubato a qualcuno gli rendo quel che gli ho preso quattro volte tanto».

Allora Gesù disse a Zaccheo:

- Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Anche tu sei un discendente di Abramo.

Ora il Figlio dell'uomo è venuto proprio a cercare e a salvare quelli che erano perduti.

Questo piccoletto, Zaccheo, compie diverse azioni interne ed esterne che segnano il suo cammino di graduale conversione:

- c’è in lui un desiderio profondo di vedere Gesù che lo spinge verso di Lui;

- compie perciò un’azione che sarebbe assurda in condizioni normali per una persona di un certo prestigio: corre per la strada e sale rapidamente su un albero. Questo comportamento è certo frutto di un atto di amore che gli fa dimenticare abitudini e prestigio. Un amore intenso che provoca una bellissima parola di amicizia da parte di Gesù: «Oggi vengo a casa tua».

Questa parola di confidenza ed amicizia suscita in Zaccheo gesti di autentica conversione:

- accoglie Gesù in casa sua, pieno di gioia;

- decide di dare ai poveri la metà di quel che possiede e di riparare in modo straordinario ai torti commessi.

Ecco il frutto della penitenza e della riconciliazione: «Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri e se ho rubato a qualcuno gli rendo quel che gli ho preso quattro volte tanto».

Il perdono di Dio deve essere esteso ai propri fratelli

Gesù ha parlato spesso della necessità di riconciliarsi e di perdonarsi a vicenda qualunque colpa se si vuole essere certi del perdono di Dio. Dio Padre è un Dio di misericordia che perdona tutto e sempre. Perciò si presenta come un modello di perdono. Un giorno Pietro chiese a Gesù: «Quante volte dovrò perdonare a un mio fratello che pecca contro di me?» (Mt 18,21). Egli sa che deve essere in atteggiamento di perdono ma non sa quante volte dovrà perdonare. Forse ricorda che un suo antenato, Lamech, discendente di Caino (Gn 4,24) aveva inculcato una vendetta senza limiti e perciò osa chiedere a Gesù se può spingersi fino a sette volte. Egli, come gli altri suoi compagni, ha capito che Gesù è misericordioso più di qualunque maestro del suo tempo che non andava oltre le tre volte. Ma il comando di Gesù va molto più in là e supera anche la legge del taglione e una vita fondata sulla violenza e sulla vendetta. Egli dice che bisogna perdonare «settanta volte sette», cioè in modo infinito, e racconta una bellissima parabola che è il miglior commento all’invito di Gesù nella preghiera del Padre Nostro: «concedici il perdono dei nostri peccati come noi lo concediamo a chi ci ha offeso» (Mt 6,12).

Una parabola semplice ma molto eloquente, quella del servo malvagio che aveva ricevuto dal suo padrone il condono di tutto il suo debito, un grande debito, mentre egli non era stato capace di avere compassione del suo compagno e di condonargli il suo piccolo debito.

La lezione della parabola è chiara: il perdono che noi dobbiamo concedere agli altri equivale al perdono che Dio deve concedere a noi. Il perdono di Dio, di cui tutti abbiamo bisogno, ci viene concesso nella misura in cui anche noi siamo capaci di perdonare agli altri.

L’esperienza della donna samaritana

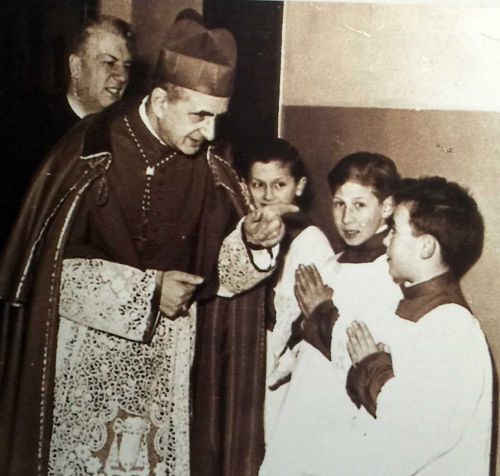

Il card. C.M. Martini, concluse la sua prima «scuola della Parola» nel 1983-84 sul Sal 51, il salmo di Davide (del peccatore) che riconosce la sua colpa e chiede perdono a Dio, indicando nell’esperienza della donna samaritana, di cui parla il vangelo di Giovanni al capitolo quarto, un cammino penitenziale in cui la persona giunge alla verità di se stessa di fronte a Cristo e alla verità di Cristo come salvatore e amico.

Dopo aver incontrato Gesù ed aver fatto l’esperienza della misericordia e del perdono ella diventa missionaria di perdono presso i suoi compaesani samaritani:

Intanto la donna aveva lasciato la brocca dell'acqua ed era tornata in città a dire alla gente: «Venite a vedere: c'è uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà per caso il Messia?». La gente allora uscì dalla città, e andò verso il pozzo dove c'era Gesù (...).

La donna samaritana, intanto, raccontava che Gesù aveva saputo dirle tutto quello che lei aveva fatto; per questo, molti abitanti di quella città della Samaria credettero in Gesù. I Samaritani dunque andarono a cercarlo e lo pregarono di rimanere con loro, e Gesù restò due giorni in quella città. E quando ascoltarono le sue parole, furono molti di più a credere. E dicevano alla donna: «Prima ci aveva persuasi la tua storia, ma ora crediamo in lui perché l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, e sappiamo che egli è veramente il salvatore del mondo (Gv 4,28-30.39-42).

Una volta incontrato Gesù e ricevuto il perdono, tutta la sua vita cambia, dimentica tutto, si sente trasformata, rifà la strada, corre in città e va ad annunciare quello che le era accaduto, proprio come i discepoli di Emmaus. Lo sbocco del suo cammino penitenziale è stata la testimonianza agli altri di quella grazia che l’aveva attratta e l’aveva accolta.

Secondo il NT annunciare, testimoniare la misericordia di Dio significa, come dicevo nel paragrafo precedente, mettere in pratica la domanda del «Padre Nostro». «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori>, significa saper perdonare, saper comprendere, saper capire, voler perdonare settanta volte sette.