Mario Pollo, COMUNICAZIONE EDUCATIVA, Elledici 2004

La comunicazione educatore-educando avviene, normalmente, sia all'interno di una relazione duale, a tu per tu, sia di un piccolo gruppo o gruppo primario. In questo capitolo saranno indicate le caratteristiche della comunicazione di gruppo e le vie che la comunicazione deve seguire al suo interno per avere una reale efficacia educativa. Per fare questo si partirà dalla definizione del gruppo, dalla evidenziazione delle sue qualità educative e dall'analisi del rapporto di queste con lo sviluppo delle interazioni autentiche.

CHE COSA È IL PICCOLO GRUPPO

Le molteplici e differenti definizioni di piccolo gruppo, che sono in circolazione attraverso la letteratura specializzata, sembrano concordi nell'affermare che esso esiste quando esistono dei rapporti e una qualche forma di interdipendenza tra le persone che lo formano. Questi rapporti devono possedere una tale intensità da consentire a qualsiasi osservatore di riconoscere che essi sono diversi da quelli che ogni membro del gruppo ha, normalmente, con le persone che appartengono all'ambiente sociale in cui il gruppo è inserito.

Questa definizione, forse banale, rappresenta a quanto pare il massimo possibile di unità tra gli studiosi che si sono occupati e che si occupano dei gruppi umani da un punto di vista psicosociale. Non bisogna infatti dimenticare che ci sono autorevoli studiosi [1] che negano addirittura l'esistenza reale del gruppo, il quale viene considerato nulla più che una astrazione, utile per descrivere un insieme di individui che, in una particolare situazione ambientale, manifestano determinati comportamenti.

Secondo questi autori, quindi, esistono solo gli individui, e il gruppo non è che un concetto astratto per descrivere la situazione di rapporto tra di loro, in un dato luogo e in un certo tempo. Naturalmente, a far da contrappeso a questa concezione esasperatamente individualista ve ne è un'altra, sostenuta altrettanto autorevolmente,[2] che afferma il primato del gruppo, concepito come una sovraentità rispetto all'individuo, considerato come una sorta di appendice passiva del raggruppamento sociale.

Ora, in un orizzonte così ampio di interpretazioni del gruppo, è chiaro che la parte di definizione su cui tutti sono d'accordo non può che essere quella che recita cose sin troppo evidenti. Tuttavia, oltre al riconoscimento che il gruppo è caratterizzato dall'esistenza di rapporti e dall'interdipendenza tra le persone, è possibile elencare alcune altre condizioni che distinguono quello che viene detto «piccolo gruppo» dagli altri tipi di gruppo umano. Condizioni che consentono, con il pieno consenso delle varie scuole, di allargare al di là del banale la parte di definizione di gruppo comune alle varie interpretazioni.

La definizione di piccolo gruppo

Il piccolo gruppo possiede un insieme caratteristico di proprietà che lo rendono un caso particolare nell'insieme dei raggruppamenti umani. Esse sono:

• il piccolo gruppo è limitato nel numero dei componenti; questo al fine di consentire ad ogni suo membro di avere rapporti diretti, a faccia a faccia, con tutti gli altri membri. Alcuni autori fissano intorno al 20 o 30 il numero massimo delle persone che possono dar vita a un piccolo gruppo. Normalmente però esso è formato da una decina di persone;

• gli scopi e i bisogni delle persone che lo formano, a cui il piccolo gruppo assolve, sono tra di loro interdipendenti;

• ogni membro è cosciente di essere in un rapporto di interdipendenza con gli altri membri del gruppo;

• le relazioni tra le persone devono essere continue e stabili, perlomeno per un periodo di tempo significativo.

Questa elencazione delle caratteristiche che un piccolo gruppo deve possedere, su cui la maggioranza degli studiosi sembra convenire, è interessante perché non specifica, a differenza di altre elencazioni, che tutti i membri debbano necessariamente condividere lo stesso scopo, ma solo che i loro personali scopi debbono essere mutuamente dipendenti. Essa consente anche di comprendere che ciò che caratterizza sia il gruppo inteso in senso generico, sia il piccolo gruppo, è l'esistenza di rapporti tra le persone a un livello significativo di intensità e di stabilità. Rapporti che sono resi importanti dalla interdipendenza degli scopi tra le persone che li sviluppano.

Dato che, come si è visto, questi rapporti non sono altro che scambi comunicativi tra le persone, si può tranquillamente affermare che il gruppo esiste solo quando esiste tra le persone che lo formano una vera e propria rete di comunicazione. Una rete di comunicazione caratterizzata da una intensità senz'altro superiore a quella della rete di comunicazione che interrela la persona con le altre che formano l'ambiente sociale in cui essa vive. Una rete, poi, che veicola una comunicazione che, oltre ad essere più intensa, è anche più significativa dal punto di vista esistenziale, perché consente alle persone che la mettono in campo di soddisfare particolari bisogni e scopi ben definiti, di solito sufficientemente importanti per la loro vita.

Da questo punto di vista, il gruppo può essere inteso come una trama di rapporti di comunicazione significativi tra un ristretto numero di persone che vivono una contiguità fisica, almeno in alcuni periodi di tempo.

Partendo da questa osservazione, è possibile sviluppare una definizione di gruppo che, pur accogliendo le caratteristiche dette prima, pone l'accento sulla dimensione comunicativa, vista come carattere costitutivo dell'esperienza sociale umana.

Il gruppo come sistema di comunicazione

Il gruppo si presta assai bene a essere definito come sistema. Infatti esso è un insieme di unità (le persone che lo formano) in relazione (attraverso la comunicazione) e interdipendenti rispetto allo scopo. Il gruppo è perciò un sistema a tutti gli effetti, e quindi qualcosa di più di una astrazione come vorrebbe Allport. Nello stesso tempo però esso è qualcosa di meno di una sovraentità egemone rispetto alle entità che lo formano (Durkheim).

La definizione di sistema, infatti, pur riconoscendo che la aggregazione particolare del gruppo costituisce di fatto una nuova entità rispetto alle persone che la formano, sottolinea che queste ultime non perdono assolutamente la loro identità, la loro autonomia e la loro libertà, dissolvendosi come semplici parti nella sovraentità, in quanto mantengono la loro caratteristica di unità distinte. Il concetto di sistema permette di sfuggire sia alla considerazione del gruppo come semplice somma di individui, sia alla concezione che pone il gruppo come entità superiore che annulla l'individualità dei suoi membri. L'ipotesi del gruppo come sistema non deve essere considerata una semplice mediazione tra il pensiero iperindividualista e quello della totalizzazione del collettivo, ma la semplice lettura corretta della reale natura del gruppo. Infatti, il gruppo è diverso dalla somma delle persone che lo costituiscono, in quanto è l'insieme delle relazioni tra le persone.

Il gruppo non è nient'altro che una trama di relazioni. L'individuo in quanto tale, con la sua personalità più intima e caratteristica, non appartiene al gruppo. Al gruppo, quindi, appartengono solo le sue relazioni, i suoi comportamenti comunicativi. Il gruppo è formato da persone, ma queste non perdono se stesse al suo interno; al contrario, in esso realizzano una parte del loro progetto di sé.

Questo modo di considerare il gruppo è simile a quello che il grande matematico B. Bolzano utilizzava per definire la congiunzione «e». Nel suo libro I paradossi dell'infinito affermava infatti che la migliore definizione della congiunzione «e» è data dalla espressione: «Un tutto composto da membri ben definiti».[3]

Il gruppo che cosa è se non un tutto composto da persone che, come è noto, sono membri ben definiti?

Il gruppo non deve perciò essere considerato una sovraentità, ma un sistema che, nella vita, svolge tra le persone la stessa funzione che, nella logica, svolge la particella «e».

Il gruppo non deve essere visto come una sorta di mostro risultante dal distruttivo assemblaggio di persone, ma semplicemente un luogo che rende possibile una serie di rapporti significativi tra le persone. In altre parole, il gruppo è il luogo dove la persona umana manifesta la sua condizione di individuo ben definito, e quindi di un tutto che, attraverso i rapporti con gli altri, dà vita a una realtà di solidarietà, che assume la forma di un sistema sociale, il quale a sua volta si pone come un tutto, cioè come un soggetto specifico e autonomo della vita sociale, come del resto gli stessi individui che lo formano.

Il gruppo è quindi un tutto che non annulla i confini che segnano la specifica differenza, che rende ogni persona una realtà irripetibile. Concludendo questa riflessione, si può affermare che il gruppo è un sistema di persone in relazione tra di loro, attraverso i processi di comunicazione, che vivono coscientemente una interdipendenza reciproca, rispetto agli scopi che rendono significativo il loro stare insieme, senza per questo annullare i confini della propria personale individualità. Un sistema che nonostante questo è in grado di agire sia nei confronti dell'ambiente naturale, sia di quello sociale come un tutto, come una unità.

Il gruppo, da questo punto di vista, è una concreta esperienza di «noi» che rende possibile l'individualità e non, come qualcuno teme o vorrebbe, la sua scomparsa.

LA RETE DI COMUNICAZIONE DEL GRUPPO

Il gruppo, come si è visto, esiste solo quando si crea tra le persone che Lo formano una vera e propria rete di comunicazione. A questo punto allora è necessario approfondire cosa è questa rete di comunicazione.

Cosa è la rete di comunicazione del gruppo

Le interazioni, come tutti i processi di comunicazione, per realizzarsi hanno bisogno di utilizzare dei canali di comunicazione. Un canale di comunicazione, lungo il quale vengono trasmessi i messaggi da una persona a un'altra, non è nient'altro che il collegamento fisico che mette in relazione tra di loro il trasmittente e il ricevente. Per essere efficace, questo collegamento deve avere una elevata conducibilità di informazione e generare il minor numero possibile di errori e quindi di distorsioni dei messaggi che trasmette.

Nel caso dei piccoli gruppi, dove le persone hanno rapporti «faccia a faccia», i canali di comunicazione non sono un elemento fisico, ma l'orientamento delle persone a comunicare in modo privilegiato con alcune piuttosto che con altre. Si può dire allora che nei piccoli gruppi il canale di comunicazione è l'orientamento di una persona a comunicare con un'altra ed è perciò la scelta di una direzione di comunicazione rispetto a tutte quelle fisicamente possibili e attuabili all'interno del gruppo. I vari canali che collegano a coppie i membri del gruppo formano una trama complessa, a cui è stato dato il nome di «rete di comunicazione».

La rete di comunicazione è dotata di una struttura che si manifesta con una forma ben precisa e definita. Questo significa che tutti i canali sono interconnessi tra di loro attraverso dei nodi. I nodi, nei piccoli gruppi, sono costituiti dagli stessi membri. Ogni persona in un gruppo è un punto di arrivo, di partenza e di smistamento di vari canali di comunicazione. Questa situazione determina il fatto che i membri del gruppo contribuiscono con le loro caratteristiche personali a determinare l'efficienza e la qualità della rete.

La rete di comunicazione del gruppo alla fine è perciò nient'altro che la trama dei possibili rapporti di comunicazione tra le persone che danno vita al gruppo. Essa fissa per ogni gruppo i percorsi quasi obbligatori che le comunicazioni devono seguire per essere accettate e riconosciute come funzionali alla vita dello stesso gruppo. Un esempio di rete di comunicazione è dato dagli organigrammi di molte associazioni o organizzazioni umane. In questi casi la rete fissa tutte le possibilità legittime e funzionali che i membri hanno di esercitare la comunicazione all'interno del gruppo.

Sulla base di questa considerazione si può affermare che il gruppo ha una forma organizzativa che è determinata dalla forma della rete. Infatti c'è un nesso inscindibile tra organizzazione di gruppo e rete di comunicazione. Questo indica che non solo il contenuto delle interazioni ma anche la loro direzione e il loro intreccio influiscono sulla vita del gruppo.

Il fatto che la rete rappresenti l'insieme di tutte le comunicazioni possibili all'interno del gruppo non deve far pensare che essa sia sempre attivata nella sua interezza. Nella maggior parte dei gruppi, infatti, ne viene attivata solo una parte, e l'uso di alcuni canali rimane del tutto teorico e potenziale. Questo si verifica in modo particolare quando nel gruppo si formano sottogruppi, cricche o, più semplicemente, particolari procedure che privilegiano alcuni canali rispetto ad altri. La parte di rete che viene utilizzata normalmente è di solito definita la struttura di comunicazione del gruppo, di cui si parlerà più avanti.

La rete di comunicazione e la distribuzione del potere e dell'informazione

Una rete di comunicazione non indica solo i percorsi legittimi che l'informazione può seguire nel gruppo, ma anche come è ripartito il potere al suo interno.

In una struttura circolare (fig. 1A) il potere è equamente ripartito tra tutti i membri del gruppo. In una centralizzata (fig. 1B), invece, le persone centrali hanno più potere e informazioni di quelle periferiche.

Basta a questo proposito pensare all'organigramma di una qualsiasi organizzazione, di un'azienda ad esempio, dove la persona che sta al vertice possiede solitamente il maggior potere e la maggiore conoscenza di informazioni inerenti alla vita dell'azienda. Le persone immediatamente sotto di lui avranno un minore potere che, come le informazioni, riguarderà solo una parte della vita aziendale. Ad esempio, il direttore commerciale conoscerà bene quasi esclusivamente i problemi inerenti alla vendita, sui quali avrà anche autorità, e non certamente quelli inerenti, ad esempio, ai rapporti sindacali. Un direttore generale, invece, che è al vertice dell'organigramma, avrà potere e informazioni, magari meno approfondite e specializzate, su tutti gli aspetti della vita aziendale.

Oltre alla distribuzione del potere e dell'informazione, l'organigramma fissa anche i percorsi che l'informazione può seguire all'interno dell'organizzazione.

Ad esempio, l'informazione che fornisce un venditore arriva prima al direttore commerciale che a quello generale, perché essa segue i cosiddetti canali gerarchici, che altro non sono che i canali della rete di comunicazione. Lo stretto intreccio tra rete di comunicazione, informazione e potere nel gruppo, rende lo studio della rete di comunicazione e delle sue strutture uno dei capitoli principali nella comprensione della vita di gruppo. Non solo, ma come si vedrà più avanti, alla rete di comunicazione sono associati anche il prestigio, il morale e l'efficienza dei membri del gruppo.

Prima di procedere con altre considerazioni intorno alla rete di comunicazione, è necessario definire alcuni parametri e indici formali utili all'analisi delle caratteristiche strutturali di ogni rete di comunicazione.

I problemi quantitativi della rete di comunicazione

In un gruppo di N persone, per fare in modo che tutte possano comunicare reciprocamente, occorre un numero di canali pari a 1/2 N (N-1). Questo significa che in un gruppo di 8 persone sono necessari 28 canali di comunicazione per fare una rete che coinvolga allo stesso modo tutti i membri del gruppo. Se il gruppo passa da 8 a 10 membri, applicando la formula di prima, il numero di canali necessari a interrelarli passa da 28 a 45. Come si vede, un aumento di sole due persone determina un aumento di ben 17 canali. Se si passasse a 12 membri occorrerebbe un aumento di ben 38 canali dovendo arrivare a 66, mentre se si passasse a 20 membri l'aumento sarebbe di ben 162 canali dovendo arrivare a 190.

Da questi piccoli esempi si vede chiaramente come la costruzione di reti di comunicazione, che coinvolgano sempre tutti i membri del gruppo, consentendo loro di avere rapporti diretti senza limitazioni, richiede un grosso dispendio organizzativo e un notevole aumento della complessità del gruppo. La partecipazione paritaria ha un costo notevole e, per essere efficace, richiede anche una limitazione dei numero massimo dei componenti del gruppo. Un numero troppo elevato di membri, come si è visto, richiede una rete così complessa e ampia di canali di comunicazione da non essere più gestibile e realizzabile praticamente. La rete di comunicazione partecipata, quando i membri del gruppo sono molti, diviene una sorta di utopia, di dover essere, che non viene mai realizzata concretamente. Rischia di essere una sorta di falsa coscienza per il gruppo che crede di essere molto democratico ma che, invece, nella sua vita pratica rimane estremamente selettivo e accentrato.

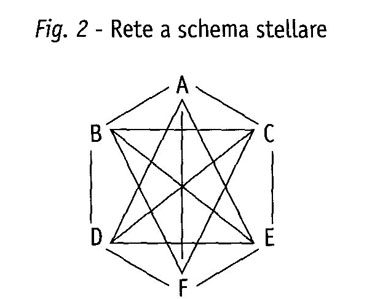

C'è infatti una legge della comunicazione nei gruppi che dice che quando un gruppo ha un numero di membri elevato, e quindi di canali di comunicazione, esso ha anche un elevato numero di strutture di comunicazione possibili. In altre parole, questo vuol dire che quando una rete ha un numero troppo elevato di canali, è quasi certa la formazione al suo interno di una o più strutture di comunicazione che attivano solo una parte della rete di comunicazione. La formazione delle strutture di comunicazione è determinata da vari fattori legati alla simpatia, alla efficienza, al potere e altre cause la cui determinazione non è programmabile a priori da alcuno, tantomeno dall'educatore. Tuttavia esse esistono e sono la effettiva rete di comunicazione del gruppo, quella che condiziona maggiormente la sua vita. I problemi posti dalla complessità della rete di comunicazione del gruppo sottolineano come la via della costruzione della partecipazione piena dei membri alla vita del gruppo sia irta di difficoltà, non insuperabili peraltro, che mettono a dura prova la fede nella democrazia partecipativa. L'educazione, quando affronta il problema dello stimolo alla partecipazione delle persone alle attività del gruppo, deve porsi lucidamente il problema che nasce dal numero di canali necessari ad assicurare una rete in cui tutti i membri siano in relazione diretta tra di loro, non ci siano isolati, né tantomeno dei privilegiati. Un esempio di rete di questo tipo è data dalla figura seguente.

L'indice di centralità

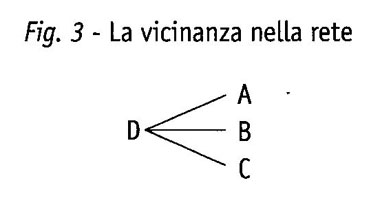

Questo indice misura la relativa vicinanza della posizione nella rete di comunicazione di ogni membro del gruppo da quella degli altri membri. Le persone che sono, sempre relativamente, le più vicine a tutte le altre sono quelle che occupano le posizioni più centrali. Al contrario, le persone più distanti occupano le posizioni periferiche. Il concetto di vicinanza viene dato dalla misura del numero di canali di comunicazione che devono essere utilizzati per passare dalla posizione di un membro a quella di ogni altro membro del gruppo.

Nell'esempio riportato nella fig. 3, A per raggiungere D passa lungo un solo canale di comunicazione, mentre per raggiungere B e C deve passare ogni volta lungo due canali. In questo caso risulta evidente anche senza l'ausilio di alcuna formula che D è quello più vicino a tutti gli altri membri del gruppo. Infatti egli per raggiungere gli altri membri deve passare sempre lungo un solo canale di comunicazione.

La formula che consente di calcolare l'indice di centralità di un qualsiasi membro del gruppo è la seguente: la somma delle distanze di ciascuno da tutti gli altri diviso la somma delle distanze del membro in oggetto da tutti gli altri. Ad esempio, applicando la formula alla figura precedente, si avrà che la somma delle distanze di A da tutti gli altri è:

+ 1 con D

+ 2 con B

+ 2 con C

= 5 totale

La somma delle distanze di B è la stessa, quindi di 5, come quella di C, del resto. La somma delle distanze di D è invece di 3.

La somma delle distanze di ciascuno da tutti gli altri è quindi di: 5 + 5 + 5 + 3 = 18.

Se si vuole applicare la formula, si avrà per A, B, C: 18/5 = 3,6; invece per D: 18/3 = 6.

Questo significa che A, B, C hanno lo stesso indice di centralità uguale a 3,6, mentre D lo ha uguale a 6, e risulta così il membro del gruppi) più centrale. Nel caso dell'esempio, che D fosse il membro più centrale era visibile a occhio nudo, tuttavia nelle strutture più complesse l'indice delle varie posizioni non è così evidente, per cui il ricorso alla formula è essenziale. L'indice di centralità è uno dei più importanti ai fini di determinare come la rete di comunicazione influenzi il comportamento dei singoli membri, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

Il diametro del gruppo

È la distanza più breve che separa i due membri più lontani nella rete di comunicazione. Questo indice molto rapido è importante per determinare la probabilità che una certa informazione ha di raggiungere tutti i membri del gruppo. Infatti più il diametro del gruppo è piccolo, più è probabile che tutti i membri siano egualmente informati. Più il. diametro del gruppo è grande, più sarà probabile una informazione distribuita in modo diseguale e selettivo al suo interno. I membri più centrali, ovviamente, saranno raggiunti dall'informazione completa, mentre quelli più periferici potranno ricevere una informazione incompleta o distorta, o anche non riceverla affatto. Il lavoro educativo di gruppo, per evitare queste situazioni, deve cercare di stimolare la formazione di una rete di comunicazione che possieda il diametro più piccolo possibile.

Oltre a tutto la stessa velocità di diffusione dell'informazione nel gruppo è inversamente proporzionale al diametro della rete. È chiaro perciò che quando si è in presenza di un gruppo differenziato (il gruppo in cui i membri hanno differenti indici di centralità) e di diametro grande, la velocità di diffusione dell'informazione sarà direttamente proporzionale all'indice di centralità. Centralità e diametro determinano, insieme, la velocità e il grado di completezza con cui ogni membro è raggiunto dall'informazione inerente all'attività del gruppo.

La somma dei vicini

È un indice molto semplice che si ottiene sommando, per ogni posizione, il numero di posizioni della rete di comunicazione che distano un solo canale. Le posizioni più centrali avranno una somma dei vicini elevata, mentre quelle più periferiche o marginali avranno una somma dei vicini alquanto bassa. La somma dei vicini indica anche il numero di persone che ogni persona può influenzare direttamente o da cui può essere direttamente influenzata. Questo indice svolge una funzione importante, perché consente anche di capire la probabilità che una data posizione della rete di comunicazione ha di ricevere una informazione errata oppure di rimanere facilmente isolata.

Una posizione A, ad esempio, che abbia la somma dei vicini pari a 1 è nella situazione assai precaria di chi dipende totalmente da un'altra posizione B per ricevere e trasmettere messaggi. Questo significa che se B per caso distorce sistematicamente tutti i messaggi in arrivo e in partenza, A riceverà e trasmetterà solo messaggi distorti, al di là della sua volontà. Allo stesso modo, se B per qualche motivo interrompe il canale di comunicazione con A, questi resta completamente isolato dal gruppo.

Una posizione con una elevata somma dei vicini non correrà nessuno di questi rischi. È chiaro che questa situazione di precarietà, come si vedrà più avanti, influisce sulle prestazioni dei membri del gruppo che la vivono.

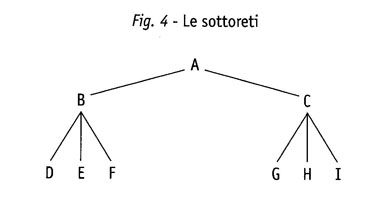

La differenziazione della rete del gruppo in sottoreti

È una situazione abbastanza normale quella che vede il formarsi nei gruppi, specialmente quando hanno un elevato numero di membri, di sottogruppi al cui interno i singoli membri hanno un rapporto paritario, essendo La loro rete di comunicazione tale da consentire un rapporto diretto tra tutti i membri. In questi gruppi succede spesso che i sottogruppi siano collegati tra di loro per mezzo di uno o pochissimi collegamenti, e che tali collegamenti quindi siano esercitati solo da una o due persone. Le persone che mantengono il collegamento tra il loro sottogruppo e il resto del gruppo solitamente sono chiamate «cellule aperte».

È da notare che non tutti i sottogruppi hanno lo stesso indice di centralità. Vi sono infatti sottogruppi più centrali e sottogruppi più periferici. La differenziazione in un gruppo numeroso avviene anche a livello di sottogruppi oltre che di persone. Si stabilisce cioè una sorta di gerarchia tra i sottogruppi, che si integra con quella che si è formata tra le persone. È chiaro che solitamente le persone con la posizione più centrale appartengono ai sottogruppi più centrali, a meno che non siano solitarie, caso questo assai raro anche se non da escludere a priori. Ci può essere il caso, infatti, di una persona A che è in collegamento, essa sola, con i due sottogruppi che formano il gruppo (vedi fig. 4) e questo la rende la persona più centrale del gruppo pur essendo relativamente isolata.

Forma della rete di comunicazione, prestazioni e morale del gruppo

Si è già più volte accennato al fatto che le diverse reti di comunicazione influenzano le prestazioni dei membri del gruppo, in quanto agiscono sia sul livello organizzativo della vita di gruppo, sia sull'efficienza individuale dei singoli.

L'esperimento di Leavitt

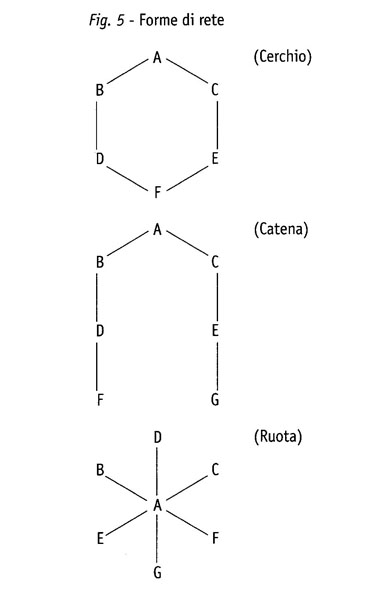

C'è a questo proposito un esperimento, ormai classico, di H. J. Leavitt nel 1951,[4] che ha evidenziato come rispetto a un compito semplice diverse forme della rete influiscano sulle prestazioni e sul morale dei gruppi. Per realizzare questo esperimento Leavitt ha utilizzato quattro modelli differenti di reti di comunicazione.

Ai quattro gruppi così formati è stato affidato lo stesso compito attraverso identiche istruzioni. Alla fine dell'esperimento sono state tratte le seguenti conclusioni.

Le maggiori differenze attribuibili ai vari modelli di comunicazione sono quelle inerenti l'accuratezza, l'attività generale di gruppo, la soddisfazione dei membri, la nascita di un capo e la formazione di una organizzazione. Altre differenze meno evidenti riguardano la velocità di soluzione del compito, la tendenza ad autocorreggere gli errori e la stabilità del gruppo.

Il cerchio è risultato il gruppo più attivo, privo di un capo, disorganizzato e irregolare, in cui però i membri erano soddisfatti. All'opposto, la ruota è risultata la meno attiva, dotata di un capo e di una organizzazione stabile ed efficiente, ma in cui i membri erano assai poco soddisfatti. La ruota, che è un modello centralizzato e ben organizzato, pur manifestando la maggiore efficienza, è quella che ha gratificato di meno i suoi membri. Ciò nonostante, il successo che ha ottenuto nello svolgimento del compito, sia a livello della qualità sia a livello della rapidità di esecuzione, è rilevante. Gli altri due gruppi si sono collocati in posizioni intermedie tra i due: la Y più vicina alla ruota e la catena più vicina al cerchio.

È stato altresì provato nel corso dell'esperimento che le posizioni che le persone occupavano all'interno della rete influenzavano in modo significativo il loro comportamento mentre esse occupavano quella posizione. Ad esempio, la loro possibilità di divenire un capo dipendeva quasi esclusivamente dalla posizione che occupavano. Allo stesso modo, la soddisfazione che ogni persona ricavava dal lavoro e dalla appartenenza al gruppo, unitamente al volume di attività svolta e al grado di partecipazione, era strettamente correlato alla posizione occupata.

Il fattore che è risultato più strettamente correlato con il comportamento manifestato da ogni singola posizione è stato quello della centralità. È stato accertato infatti che le posizioni più centrali provocavano una maggiore soddisfazione nei membri che le ricoprivano, aumentavano la mole della loro attività, incentivavano la loro partecipazione, e infine davano loro la possibilità di divenire un capo. Viceversa, le posizioni meno centrali provocavano in chi le ricopriva senso di frustrazione, dipendenza dal capo, e minore livello di partecipazione alla vita del gruppo.

Nei gruppi del tipo del cerchio, in cui non vi era una posizione centrale, e quindi un capo, la soddisfazione era uniformemente distribuita tra i membri del gruppo, anche in presenza di situazioni frustranti. Nel modello centralizzato della ruota l'unico veramente soddisfatto era la persona nella posizione centrale: il capo.

Ogni posizione sembra influire sul comportamento della persona che la ricopre perché impone dei limiti alla sua indipendenza di azione. In altre parole, una posizione dipendente non consente il soddisfacimento dei bisogni di autonomia, di identità e di affermazione che sono tra quelli fondamentali della nostra cultura. Al contrario, una posizione centrale consente in maggiore misura il soddisfacimento di questi bisogni, oltre a offrire il fascino discreto dell'esercizio del potere.

L'influenza di altre variabili

Nonostante vari esperimenti successivi abbiano limitato il campo di applicazione dei risultati di questo esperimento, esso resta uno dei pilastri dello studio sperimentale dei gruppi. Quando si utilizzano le sue conclusioni occorre però avere l'avvertenza di tenere conto che accanto alla rete possono influire altre variabili, per cui la conoscen-. za della sola forma della rete non garantisce circa l'esattezza delle conclusioni. Occorre, ad esempio, tenere in considerazione anche altri fattori di influenza tra le persone. Tra questi ultimi si devono senz'altro annoverare quelli che spingono la persona a trovare negli altri membri del gruppo la convalida delle opinioni, delle idee, dei valori e delle informazioni che possiede, o anche a rispondere positivamente alle aspettative affettive che gli altri membri del gruppo manifestano nei suoi confronti. Questo significa che i processi di influenza sociale, che avvengono all'interno delle interazioni, non sono aboliti perché esiste la rete di comunicazione. Al contrario, essi trovano nella rete la possibilità concreta di manifestazione.

È chiaro che l'influenza sociale si somma a quella della rete in ogni processo di comunicazione all'interno dei gruppi. Si potrebbero elencare anche altri fattori, ma per ora è bene non complicare troppo il discorso, visto anche che l'oggetto di questo paragrafo è la rete di comunicazione.

L'esperimento prima descritto di Leavitt si è detto che valeva per compiti di gruppo semplici. Shaw,[5] Heise e Miller [6] hanno dimostrato che di fronte a un compito complesso i risultati si invertono, almeno per quanto riguarda la rapidità di esecuzione. Questo risultato è importante, perché pone fine a certi pregiudizi che vogliono i gruppi fortemente centralizzati come gli unici depositari dell'efficienza. Questo pregiudizio è quello che, di solito, è utilizzato per giustificare il fatto che in certi gruppi alcune persone debbano vivere in uno stato di perenne frustrazione. Ciò in nome delle superiori esigenze della produttività di gruppo. Esiste invece la concreta possibilità di coniugare l'efficienza alla personale soddisfazione dei membri del gruppo, oltre che naturalmente a un livello di partecipazione soddisfacente per tutti gli stessi membri.

Ci sono altri modi per consentire alle differenze tra le persone di manifestarsi. Modi che, tra l'altro, consentono alle differenze che esistono tra le persone di svolgere una funzione di arricchimento della vita umana e delle stesse interazioni. La differenza che si manifesta invece come disuguaglianza di opportunità per i membri del gruppo non genera ricchezza, ma restrizione della realizzazione possibile delle persone all'interno delle relazioni interpersonali.

LA STRUTTURA DI COMUNICAZIONE DEL GRUPPO

Parlando della rete di comunicazione si è detto che la struttura di comunicazione è la parte della rete che viene effettivamente attivata nel gruppo. La struttura è quindi la rete reale, abituale, che il gruppo umano utilizza. Essa è cioè la traduzione del modello ufficiale, formale, delle relazioni nella prassi quotidiana del gruppo. La struttura di comunicazione è perciò estremamente importante per la comprensione dello sviluppo delle interazioni tra i membri del gruppo, al di là del modello teorico che il gruppo si è dato, oppure che qualcuno gli ha imposto.

Cosa è la struttura di comunicazione del gruppo

Sino ad ora si è parlato in senso generale di rete e di struttura di comunicazione del gruppo, dando per scontato che entrambe fossero sufficientemente visibili, e quindi osservabili da qualsiasi osservatore interno o esterno al gruppo. Si è dato cioè per scontato che tanto la rete quanto la struttura fossero conosciute a livello cosciente dai membri del gruppo. Questa convinzione deve essere, almeno parzialmente, corretta perché sovente la struttura di comunicazione del gruppo ha un carattere latente e quindi nascosto. Ciò ha indotto alcuni studiosi a darle il nome di struttura informale.

La struttura di comunicazione riflette l'orientamento affettivo ed esistenziale di ogni membro del gruppo nei confronti:

• degli altri membri e del gruppo;

• della percezione della propria situazione nel gruppo;

• della distanza sociale che egli percepisce esistere tra sé e ognuno degli altri membri;

• di come gli altri, singolarmente e collettivamente, lo vedono.

La struttura non è quindi solo la distribuzione dell'antipatia e della simpatia all'interno del gruppo, ma qualcosa di più complesso, perché mette insieme sia le componenti affettive della vita di gruppo, sia le componenti che riguardano il modo che ogni membro del gruppo ha di rappresentare se stesso, gli altri e la realtà in generale.

Il fatto che la struttura sia l'insieme di affettività e di rappresentazioni consente di dire che essa traduce in schemi di relazione l'orientamento esistenziale delle persone nei confronti di se stesse, degli altri e del gruppo in generale. L'orientamento esistenziale è sempre infatti un insieme complesso di affettività e di modi di conoscenza di se stessi e degli altri, e quindi, in generale, della realtà. In questa dimensione della vita di gruppo entrano in gioco la solidarietà o la sua mancanza, la stima o la disistima, la fiducia o la sfiducia reciproca, l'attenzione o l'indifferenza, oltre naturalmente le tessiture delle alleanze e degli antagonismi. La struttura di comunicazione è perciò tutto l'insieme complesso che forma il vissuto sotterraneo del gruppo. Ad essa J. L. Moreno ha dato il nome di «Telè».

Come già accennato, la struttura di comunicazione, che è utilizzata dai membri del gruppo a un bassissimo livello di consapevolezza, interagisce con la rete, di fatto modificandola, e condiziona ad ogni livello lo svolgersi delle interazioni tra i membri del gruppo.

L'osservazione di questa struttura richiede l'uso di particolari strumenti, il più importante dei quali continua ad essere il test sociometrico di Moreno.

Da quanto detto risulta molto chiaro che il gruppo, al di là degli aspetti formali e ufficiali, ha una struttura complessa sotterranea che ne condiziona in modo significativo l'esistenza. La frantumazione del gruppo in sottogruppi è un segno, molto chiaro, o della sua eccessiva dimensione o del predominio al suo interno delle istanze esistenziali di carattere emotivo-affettivo. Questa indicazione è molto importante, perché avverte che non è sufficiente costruire a tavolino un gruppo educativo dotato di una certa rete, e quindi di una data organizzazione, ma che è necessario controllare l'impatto della struttura a livello di rete. Non basta ad esempio dichiarare, attraverso la predisposizione di una adeguata rete di comunicazione, che non ci sono membri privilegiati e membri emarginati, occorre anche lavorare perché quell'assunto teorico diventi operante a livello pratico di struttura di comunicazione.

La rete è la teoria dell'educatore sul gruppo; la struttura invece è la risposta pratica del gruppo a tale teoria. E chiaro allora che l'attenzione maggiore deve essere riservata alla struttura di comunicazione, che potenzialmente contiene sia la possibilità di far evolvere le interazioni verso la fiducia e l'accettazione reciproca tra tutti i membri del gruppo, sia la possibilità di farle regredire verso i meccanismi autistici. Questi ultimi, come è intuibile, non consentono mai un'autentica comprensione di se stessi e quindi un incontro degli altri nel segno dell'amore.

Il test sociometrico di Moreno

Prima di applicare ai membri del gruppo il questionario base del test di Moreno, è necessario che il gruppo definisca bene, attraverso un'apposita discussione, quali sono i suoi scopi, le sue attività e i suoi valori fondamentali di riferimento. Questo chiarimento serve a favorire le scelte che i membri del gruppo faranno attraverso il questionario, che deve essere compilato individualmente. Ogni questionario, che deve sempre contenere il nome di chi lo compila, è formato dalle seguenti 8 domande.

1. Se dovessi scegliere uno dei membri del tuo gruppo per un lavoro particolarmente impegnativo chi sceglieresti?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

2. Se dovessi scegliere uno dei membri del tuo gruppo come tuo compagno di gita, chi sceglieresti?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

3. Secondo una tua profonda convinzione, chi ti ha scelto come compagno di lavoro? Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

4. Secondo una tua profonda convinzione, chi ti ha scelto come compagno di gita? Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

5. Chi eviteresti di scegliere come compagno di lavoro?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

6. Chi eviteresti di scegliere come compagno di gita?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

7. Secondo una tua profonda convinzione, chi ha certamente evitato di sceglierti come compagno di lavoro?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

8. Secondo una tua profonda convinzione, chi ha certamente evitato di sceglierti come compagno di gita?

Scelta n. 1 Scelta n. 2

Scelta n. 3 Scelta n. 4

Da notare che quattro è il numero massimo di scelte consigliato. Questo numero va bene però solo per i gruppi molto numerosi: per in-

tendersi quelli da trenta a cinquanta persone, ad esempio. Esso è invece eccessivo per gruppi di 10 o 15 persone. Per questi gruppi si

possono ridurre le scelte sino a due. Per gruppi più piccoli può essere sufficiente una sola scelta.

Quando i questionari sono stati compilati, occorre tabularne i risultati utilizzando una tabella a doppia entrata che contenga sul lato di sinistra e su quello in alto i nomi di tutti i membri del gruppo nello 126

stesso ordine. I nomi del lato sinistro vanno considerati come i «soggetti che fanno la scelta» e quelli in alto come i «soggetti che ricevono la scelta».

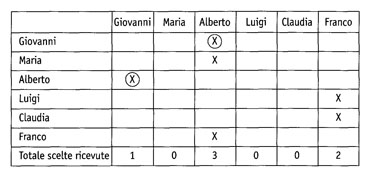

Nella tabella dell'esempio sono riportati i risultati di una domanda di un test sociometrico molto semplificato, nel senso che per ogni domanda era prevista una sola scelta. Da essa risulta, ad esempio, che Giovanni ha scelto Alberto, che Maria ha scelto anch'essa Alberto, mentre questi ha scelto Giovanni. Infine Claudia ha scelto Franco e questi Alberto. Quando, come nell'esempio tra Giovanni e Alberto, si ha una scelta reciproca si deve avere l'avvertenza di fare un cerchio intorno alla crocetta. Ciò al fine di facilitare la lettura della tabella. È forse superfluo, ma in ogni caso utile, suggerire di compilare una tabella per ogni domanda del questionario.

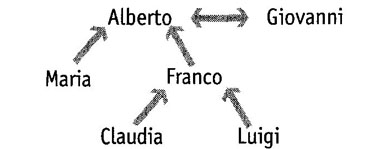

Realizzate le otto tabelle a doppia entrata, si deve trasformare ognuna di esse in un grafico che ne consenta una più immediata e facile interpretazione. Così la tabella a doppia entrata riportata come esempio darà vita a un grafico di questo tipo:

Il grafico è la rappresentazione schematica di una parte della struttura di comunicazione del gruppo. È chiaro che per avere la rappresentazione dell'intera struttura occorre combinare insieme gli otto grafici che derivano dalle risposte alle otto domande del questionario. Tuttavia, per evitare complicazioni eccessive, è sufficiente combinare almeno a due a due i grafici delle scelte e dei rifiuti sia per il lavoro che per l'attività ludica, segnando le scelte con delle frecce blu e i rifiuti con frecce rosse. Successivamente si possono aggiungere ai grafici delle scelte e dei rifiuti quelli della previsione delle scelte e dei rifiuti. L'ideale sarebbe fare ogni grafico singolo su carta lucida e poi sovrapporli. La fantasia di ognuno può sbizzarrirsi in proposito.

Il metodo di tabulazione e di lettura del sociogramma che qui si è brevemente-proposto non è quello scientificamente più corretto ed evoluto. Ci sono infatti metodi statistici particolari di elaborazione dei risultati del test sociometrico. Chi fosse interessato può approfondire l'argomento consultando i testi consigliati nella bibliografia. Per i fini educativi è sufficiente questo tipo di elaborazione empirica intuitiva.

Il grafico risultante dal test sociometrico è detto, solitamente, sociogramma. Per la sua lettura e interpretazione sono utili alcune indicazioni generali, che possono tradursi già in particolari forme grafiche quando si disegna il sociogramma.

Occorre per prima cosa individuare le «stelle», ovvero i membri del gruppo più particolari, quelli che hanno ricevuto il numero più elevato di scelte. Ciò è possibile già dall'analisi della tabella a doppia entrata osservando il numero di scelte totali riportate in calce alla tabella stessa.

Subito dopo è necessario individuare le «coppie», i «terzetti», i «quartetti» o gli altri tipi di sottogruppi. Questi sono tutti caratterizzati dal fatto che i loro membri si scelgono reciprocamente. Infine è necessario individuare gli «isolati» e i «rifiutati» che occupano nella struttura di comunicazione del gruppo una posizione tipicamente marginale.

La lettura di questi caratteri principali della struttura di comunicazione è facilitata da una intelligente disposizione grafica delle parti del sociogramma. Per questo motivo è opportuno ridisegnare più volte il sociogramma fino a ottenere la figura più chiara. È possibile, poi, ricavare dei profili individuali di ogni membro del gruppo studiando la posizione che questi occupa all'interno del sociogramma. Questi profili individuali sono utili anche per capire, più in generale, il modo che le persone hanno di vivere le relazioni sociali. Anche se occorre essere cauti nel generalizzare il risultato del sociogramma, nondimeno esso può fornire qualche utile riflessione.

Anche se un po' sommarie, queste indicazioni sul test sociometrico sono sufficienti a consentire una sua corretta applicazione.

NOTE

1 Allport E. H., Institutional Behavior, Chapel Hill, Caroline 1933.

2 Durkheim E., Les règles de la méthode sociologique, Paris 1895.

3 Bolzano B., I paradossi dell'infinito, Cappelli, Bologna 1979, p. 46.

4 Leavitt H. J., Some effects of certain communications pattems on group performance, in «Journal of Abnormal and Social Psychology», 1951, n. 46, pp. 38-50.

5 Shaw M. E., Some effects of problem complexity upon problem solution efficiency in different communication nets, in «Journat of Experimental Psychology», 1954, n. 48, pp. 211-217.

6 Heise G. A., Mater G. A., Problem solving by small groups using various communication nets, in «Journal of Abnormal and Social Psychology», 1951, n. 46, pp. 327-335.