Mario Pollo, COMUNICAZIONE EDUCATIVA, Elledici 2004

La comunicazione interpersonale, come si è visto nel capitolo precedete, si svolge a tre differenti livelli logici: quello della sintassi, quello della semantica e quello della pragmatica. Pur riconoscendo che essa è nel suo accadere concreto un evento unico.

In questo capitolo saranno affrontati quegli aspetti caratteristici della sintattica la cui conoscenza è necessaria a chi educa.

Come si è già detto, il livello della sintassi è quello in cui si studiano sia la natura e l'efficienza dei canali di comunicazione, sia i codici che permettono la produzione dei messaggi. Lo studio, ad esempio, dei canali che i membri di un gruppo sociale utilizzano per comunicare tra di loro appartiene a questa branca di studi. Ad esempio il fatto che i membri di un gruppo stabiliscano tra di loro delle relazioni basate sulla simpatia reciproca, e quindi preferiscano comunicare con le persone che sentono più vicine e simpatiche piuttosto che con quelle che sentono più lontane e antipatiche, è alla base della formazione di una rete informale di comunicazione nel gruppo ed è, quindi, oggetto di studio della sintassi.

Pur essendo lo studio della sintassi di competenza di discipline quali la cibernetica, la teoria dell'informazione, la linguistica, ecc., discipline apparentemente distanti da quelle educative, esso ha tuttavia interessanti spunti da offrire sia alla comunicazione/relazione dell'educatore nei confronti degli educandi, sia allo sviluppo di una comunicazione efficace, oltre che autentica, tra gli stessi educandi e di questi con se stessi.

ALCUNE DEFINIZIONI DI BASE

Prima di entrare nel merito di alcuni principi di sintassi della comunicazione utili all'educazione è necessario definire i concetti elementari che si incontreranno con una certa frequenza. Per fare questo si può partire dal concetto di sistema di comunicazione.

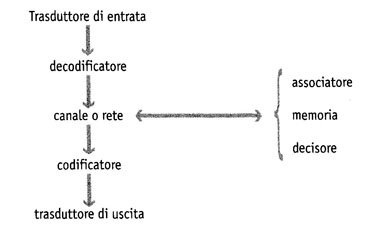

Un sistema di comunicazione è formato da un insieme di funzioni interrelate tra di loro secondo il seguente schema:

Il trasduttore d'entrata è la funzione che consente la trasformazione delle configurazioni di informazioni provenienti dall'esterno del sistema in altre idonee ad essere trasmesse all'interno dello stesso sistema. Ad esempio, è un trasduttore d'entrata quell'organo sensoriale umano che converte i suoni in impulsi nervosi idonei ad essere trasmessi al cervello lungo il sistema nervoso centrale.

Il decodificatore è quella funzione, invece, che riclassifica le informazioni provenienti dall'esterno e formulate in un dato linguaggio o codice, in altre configurazioni che costituiscono il linguaggio particolare utilizzato all'interno del sistema.

Il canale di comunicazione è un collegamento spazio-temporale che consente il passaggio dal trasmettitore al ricevente di vettori (di materia o di energia) recanti informazione. Occorre tenere conto che nei rapporti di comunicazione faccia a faccia tra le persone, i canali di comunicazione non sono delle più o meno sofisticate apparecchiature tecniche, ma la semplice disposizione, o voglia, delle persone a comunicare reciprocamente. Dire che tra due persone esiste un canale di comunicazione significa dire che tra di loro esiste una possibilità e una disponibilità reciproca a comunicare.

I canali di comunicazione possono intersecarsi, formando dei nodi, e interconnettersi dando vita ad una rete di comunicazione. L'associatore è la funzione che consente sia di raggruppare le informazioni che giungono nel sistema secondo la logica propria del sistema, sia di costruire la cultura dello stesso sistema: che è l'organizzazione idonea a fargli raggiungere i suoi fini propri.

La memoria è la funzione che consente di conservare le informazioni nel modo in cui le ha tradotte il trasduttore, configurate il codificatore e associate in sistema culturale l'associatore.

Il decisore è la funzione che serve a controllare tutte le altre funzioni del sistema di comunicazione facendo in modo che queste interagiscano tra di loro e che la loro azione sia coordinata secondo i fini del sistema.

Il codificatore è la funzione che traduce il codice privato, interno del sistema, in un codice pubblico idoneo ad essere compreso da altri sistemi di comunicazione.

Il trasduttore di uscita è la funzione che consente la trasformazione delle configurazioni di informazioni provenienti dall'interno del sistema in altre idonee ad essere trasmesse all'esterno dello stesso sistema.

Questo schema può essere applicato utilmente sia all'analisi dei processi di comunicazione della persona umana che dei gruppi e delle organizzazioni sociali sufficientemente strutturate da poter essere considerate dei sistemi sociali.

UNDICI CLASSI DI PRINCIPI SUI SISTEMI DI COMUNICAZIONE UMANI

Dopo avere definito e brevemente descritto le funzioni che formano il sistema di comunicazione, non rimane che affrontare la descrizione di alcune leggi, o principi, provenienti da varie discipline che possono essere utili alla comprensione della dimensione sintattica della comunicazione che avviene nel processo educativo. La scelta dei principi che qui viene presentata non è né sistematica, né tantomeno esaustiva, in quanto è frutto di incursioni un po' corsare in territori di ricerca molto distanti da quello dell'educazione. Questi principi vengono presentati raggruppati in undici classi omogenee per il tipo di argomento toccato. È necessario poi chiarire che questi principi possono essere applicati, nella maggior parte dei casi, sia all'individuo che al gruppo. In alcuni casi, invece, essi si applicano solo all'uno o all'altro dei soggetti dell'educazione, ma ciò apparirà evidente dalla descrizione degli stessi principi.

Ancora un'avvertenza: questi principi possono essere assunti come strumenti per l'analisi e la progettazione degli elementi strutturali della comunicazione che debbono essere realizzati per lo sviluppo personale e di gruppo previsto dall'itinerario formativo di quel modello particolare di comunicazione che è l'educazione.

La comunicazione e il confine del sistema

Ogni sistema di comunicazione possiede un proprio confine che si frappone come una barriera tra esso e gli altri sistemi di comunicazione. Barriera che, anche se non insormontabile, richiede comunque un certo sforzo e quindi un certo investimento energetico per essere superata. Questo significa, ad esempio, che i membri di un gruppo tendono a privilegiare La comunicazione tra di loro piuttosto che con i membri di altri gruppi o con persone estranee al loro gruppo. Ma non solo, significa anche che le persone e i gruppi tendono a diventare, parzialmente, dei sistemi chiusi, ovvero tendono a ritagliarsi zone di autonomia nei confronti dell'ambiente naturale e sociale di cui fanno parte. Questo avviene attraverso la costruzione dell'identità e nello sviluppo delle reti di comunicazione interne alla persona o al gruppo. A questo proposito occorre tenere conto che nell'essere umano «le vie di entrata e di uscita del sistema neuro-cerebrale, che mettono in connessione l'organismo con il. mondo esterno, rappresentano solo il 2% dell'insieme, mentre per il 98% concernono il funzionamento interno: perciò si è costituito un mondo psichico relativamente indipendente, nel quale fermentano bisogni, sogni, desideri, idee, immagini, fantasmi, e questo mondo impregna di sé la nostra visione o concezione del mondo esterno».[1]

Lo sviluppo della comunicazione interna favorisce la conservazione del sistema, mentre quella con l'esterno ne favorisce il cambiamento. I principi che fondano queste affermazioni sono:

• occorre maggior lavoro, e quindi energia, per trasportare un vettore che reca informazione oltre il confine di un sistema di quanto ne occorrerebbe per trasportare lo stesso vettore ad eguale distanza all'interno del sistema;

• vi è uno scambio di informazione all'interno di un sistema di gran lunga maggiore di quello che avviene tra l'interno del sistema e l'esterno.

La capacità di canale nei sistemi viventi

In un sistema di comunicazione quanto maggiore è la percentuale di materia e di energia destinate all'elaborazione dell'informazione e al suo controllo, tanto maggiore è la sua probabilità di sopravvivere e di evolvere. A livello biologico non è mai stata scoperta alcuna specie che non sia riuscita a sopravvivere perché una parte troppo grande del suo corpo era costituita da tessuti nervosi. Questo significa che un gruppo, o una persona o una organizzazione, più sviluppa, quantitativamente e qualitativamente, i canali di comunicazione e la rete che li interrela, più ha possibilità di evolvere e di sopravvivere adattandosi alle trasformazioni interne e dell'ambiente naturale e sociale. L'educazione deve di conseguenza porsi l'obiettivo di sviluppare i canali e la rete di comunicazione dei gruppi e delle persone che sono oggetto del suo intervento.

Per quanto riguarda, invece, il funzionamento dei singoli canali di comunicazione, occorre tenere conto che:

1. in qualsiasi canale di comunicazione vi è una distorsione sistematica dell'informazione tra entrata e uscita;

2. in ogni canale si ha sempre un aumento dell'entropia a scapito dell'informazione, ovvero ogni canale di comunicazione tende a omologare, parzialmente, la differenza, la novità e la capacità creativa dell'informazione;

3. nonostante tutte le procedure di controllo e di correzione dell'errore, nessun sistema di comunicazione riesce a compensare completamente le distorsioni dell'informazione e il conseguente aumento di entropia che i canali di comunicazione producono;[2]

4. le tensioni, gli errori, le distorsioni dei canali e delle reti di comunicazione aumentano quando un sistema di comunicazione non utilizza completamente i canali di cui è dotato;

5. la distorsione delle informazioni prodotta dai canali di comunicazione solitamente avviene nella direzione che rende più facile l'ottenimento di premi e meno probabile l'ottenimento di punizioni;[3]

6. la distanza dei componenti il sistema è inversamente proporzionale al flusso di informazione tra di essi;[4]

7. partendo da canali singolarmente molto disturbati, inattendibili, è possibile, utilizzandoli in parallelo con determinati e opportuni codici, ottenere una comunicazione attendibile a piacere. È questo il motivo per cui si utilizzano normalmente nella comunicazione più canali in parallelo. Questo principio è molto importante perché consente di costruire delle reti di comunicazione in grado di compensare, almeno parzialmente, i disturbi comunicativi o gli handicap di cui sono affette alcune persone e alcuni gruppi;

8. l'uso in parallelo di canali di comunicazione che veicolano le informazioni che riguardano i processi di adattamento riduce le probabilità di insuccesso dell'adattamento stesso;

9. i canali a due vie (dotati cioè di feed-back) migliorano la comunicazione e riducono la probabilità di errori;

10. una eccessiva specializzazione funzionale dei componenti di un sistema sociale, ovvero di un gruppo, comporta una distribuzione diversificata tra le varie persone che lo formano che differiranno nelle procedure di decodificazione e di decisione;

11. un canale è tanto più utilizzato quanto minori sono le sue esigenze di codificazione e di decodificazione, ovvero quando esso collega persone o gruppi che possiedono un linguaggio comune ed esperienze comuni;

12. quanto più un canale è utilizzato, tanto maggiore diventa la probabilità del suo uso. Per contro, quanto meno è utilizzato, tanto minore diventa la probabilità del suo uso. Questo significa, ad esempio, che se una persona utilizza poco una modalità di comunicazione con sé e con gli altri, tenderà ad atrofizzare quella stessa modalità di comunicazione. A livello di gruppo questo significa che l'attivazione di relazioni in misura maggiore tra alcuni membri e minore tra altri, tenderà a rendere centrali e protagonisti nelle relazioni alcuni e marginali altri;

13. quando le persone, o i gruppi, hanno a che fare con vari ingressi di informazione simultanei, tendono a privilegiare l'informazione più intensa o comunque quella meno disturbata;

14. le persone, o i gruppi, elaborano prioritariamente l'informazione che risolve una tensione, trascurano quella neutra mentre respingono quella che aumenta la tensione;

15. le persone, o i gruppi, quando sono sottoposti a stress o cambiamenti, aumentano automaticamente l'elaborazione di informazione utile all'esecuzione del compito o all'adattamento.

Questi quindici principi sono una scelta di leggi che regolano il. funzionamento dei canali di comunicazione. Per utilizzarli correttamente occorre sempre tenere conto che ogni persona può essere considerata un canale di comunicazione, e che i gruppi esistono perché possiedono una o più reti di comunicazione. Questo vuol dire che alcune leggi inerenti i canali di comunicazione aiutano anche a comprendere il comportamento delle persone e dei gruppi.

La codificazione e la ridondanza

Le leggi sulla codificazione sono di estremo interesse per l'aumento della consapevolezza dei processi attraverso cui una persona o un gruppo può incrementare la propria capacità di comunicazione evolvendo i propri codici comunicativi. Non a caso il primo principio definisce le caratteristiche che sono alla base dell'evoluzione di un codice.

1. Man mano una persona o un gruppo e, quindi, un sistema di comunicazione, evolve, tende ad utilizzare codici sempre più efficienti ed economici. Più economici perché riducono la quantità di segni necessari per la trasmissione di una data informazione. Questo significa che non è la verbosità un segno di evoluzione culturale della persona ma l'essenzialità. Più efficienti perché posseggono le seguenti caratteristiche:

- utilizzano i segni più semplici per rappresentare i messaggi più frequenti;

- riducono al minimo la possibilità che un dato segno, a causa di qualche errore di trasmissione, si muti in un altro. Questo significa che la persona utilizza un linguaggio fatto di segni ben differenziati, e compone il messaggio in modo che se anche un segno non viene percepito correttamente, il contesto permetta una corretta interpretazione dello stesso;

- scelgono i segni che compongono un messaggio tenendo conto delle caratteristiche di chi deve ricevere il messaggio. Scelgono, ad esempio, le parole idonee a essere comprese correttamente dalla persona che è in ascolto.

2. Esiste sempre un codice che può rendere la trasmissione di un messaggio lungo un canale disturbato pressoché priva di errore. Questo significa che quando si ha a che fare con comunicazioni disturbate si deve ricercare il codice adeguato e non dichiarare l'impossibilità della comunicazione.

3. Quando la quantità di informazione in entrata in un sistema diminuisce, e l'informazione diviene ambigua, l'informazione stessa tende a venire interpretata al fine di ridurre le tensioni entro il sistema. Infatti la scarsità di informazioni intorno a una qualche realtà con cui la persona, o il gruppo, è in relazione tende a generare interpretazioni più o meno distorte, e quasi sempre pregiudiziali, della stessa realtà. Questo significa che per evitare interpretazioni è necessario che alla persona, o al gruppo, sia fornita una quantità sufficiente di informazioni.

4. Se la tensione all'interno di un sistema aumenta, le entrate di informazione tendono sempre di più ad essere interpretate al fine di ridurre la tensione. Questo significa che le tensioni interne a un gruppo, o a una persona, producono di fatto una distorsione delle informazioni che percepiscono dalla realtà esterna, in funzione della propria rassicurazione e rasserenamento.

Questi due ultimi principi indicano quell'esperienza che gli psicologi chiamano percezione selettiva o difesa selettiva, che è legata al bisogno di sicurezza e di certezza che ogni persona vive e che è alla base della soggettivizzazione della realtà.

Le associazioni

Il mondo soggettivo, personale, degli individui e dei gruppi umani è costruito anche da quelle catene in cui un significato ne richiama una altro, sentito come prossimo e analogo, oppure come certe informazioni inducano particolari comportamenti in una persona, anche se apparentemente non vi è alcuna connessione logica tra quell'informazione e quel comportamento. Queste catene danno vita a dei percorsi del significato, nella persona o nel gruppo, non governati da regole logiche ma che si costruiscono in seguito alle esperienze esistenziali.

Queste catene di significati sono prodotte attraverso il meccanismo dell'associazione, studiato in modo particolare dalla psicologia del profondo. Anche a livello di sintassi della comunicazione sono stati però elaborati alcuni principi atti a spiegare la formazione di queste catene.

1. In un sistema di comunicazione quando una nuova informazione viene associata per un certo numero di volte ad un'altra informazione, che solitamente suscita un dato comportamento, dopo un certo tempo anche la nuova informazione susciterà quel dato comportamento. Questo spiega perché le persone reagiscano a volte in modo non comprensibile da un osservatore esterno a certi messaggi.

2. In una persona, o in un gruppo, quando si associa una tensione ad un comportamento che la risolve, si stabilisce tra di essi una relazione funzionale, per cui quando compare la tensione compare anche il comportamento, a prescindere dal fatto che questo sia adeguato nella particolare situazione a risolvere la tensione. Questo indica come nei gruppi e nelle persone procedure e azioni che nel passato sono servite a superare conflitti, angosce, paure, ecc., in qualche modo si istituzionalizzano, divenendo modi abituali di reagire a quei particolari stati di tensione.

3. Quando le associazioni descritte nei punti 1 e 2 si stabiliscono precocemente, sono molto più persistenti e difficili da superare di quelle stabilite tardivamente. Questo spiega perché certe associazioni prodottesi nell'infanzia di una persona, o all'inizio della vita di un gruppo, siano molto forti e condizionanti.

Questi principi indicano che nella persona umana vi sono dei comportamenti automatici che non appartengono alla sfera della coscienza e, quindi, sono alla base di un adattamento meno evoluto alla realtà. In queste associazioni si producono, sovente, le risposte alle antiche paure che turbano sia la coscienza che il sonno dell'uomo, oltre che la vita dei gruppi sociali.

Memoria

La memoria è di estrema importanza nell'educazione: oltre che per consentire lo sviluppo della coscienza, della progettualità e delle radici culturali dell'individuo, anche per il corretto sviluppo del processo di maturazione del gruppo educativo. Perché il gruppo e le persone che lo formano abbiano un buon rapporto con la memoria, è necessario tenere conto di tre principi che, a ben guardare, erano tipici della cultura orale e che nell'attuale cultura sociale non vengono applicati molto.

1. Più aumenta il tempo in cui un'informazione è depositata nella memoria, senza che essa venga periodicamente rievocata e ri-memorizzata, più diminuisce la possibilità di una sua corretta rievocazione e più aumentano, quindi, le distorsioni e le omissioni durante la stessa rievocazione. Una persona, o un gruppo, che voglia mantenere viva e inalterata la memoria, deve periodicamente rievocarla in momenti particolari. Questi momenti particolari possono assumere anche la forma del rito.

2. Tutta l'informazione contenuta nella memoria che non viene periodicamente rievocata e riorganizzata collettivamente produce una interpretazione e una riorganizzazione soggettiva della stessa informazione da parte degli individui. In altre parole, questo significa che le persone tendono a interpretare il passato sulla base del loro vissuto presente. La memoria perde in questo caso il valore di esperienza cumulata per divenire, semplicemente, una sorta di illusione del presente proiettata nel passato.

3.Il corretto utilizzo della memoria è importante perché il comportamento delle persone e dei gruppi è maggiormente influenzato dalla memoria che dai modelli che possono essere loro proposti.

Decisione

Vi è un rapporto diretto tra il modo in cui vengono prese le decisioni nei gruppi umani e il tipo di struttura comunicativa, formale e informale, che gli stessi gruppi posseggono. Vi è, a questo proposito, una convergenza significativa tra alcuni principi della dinamica di gruppo e la sintassi della comunicazione.

Prima di descrivere questi principi, è utile ricordare che il processo di formazione della decisione si realizza in quattro fasi:

• individuazione del fine che la decisione deve consentire di perseguire;

• elaborazione dell'informazione necessaria e sufficiente alla decisione;

• formazione di una soluzione che, possibilmente, sia la sintesi delle varie azioni che hanno una maggior probabilità di raggiungere lo scopo;

• l'esecuzione dell'azione prevista dalla soluzione attraverso un comando.

Occorre tenere presente che questo schema, anche se in modo inconsapevole e carente, viene sempre seguito dalle persone e dai gruppi nella formazione delle decisioni. È importante notare, poi, che l'azione fa parte integrante della decisione e che, quindi, non si ha una vera decisione sino a che non si passa all'azione. Ad esempio, una persona decide di cambiare vita solo nel momento in cui comincia a cambiare effettivamente vita.

1. Nei sistemi di comunicazione sociale, ovvero nei gruppi, la persona che possiede l'informazione che maggiormente serve alla decisione è quella che ha la maggiore probabilità di esercitare potere e autorità sugli altri.

2. Quanto minore è il numero delle persone che possiedono le informazioni utili alla decisione, tanto più ognuna di esse può influenzare la decisione.

3. Lo status, il ruolo, il prestigio, il potere, l'autorità di chi fornisce le informazioni utili alla decisione sono determinanti per la loro accettazione prima ancora del loro contenuto.

4. Quando il tempo necessario per prendere una decisione è breve, la ricerca dell'informazione necessaria per elaborare un certo numero di soluzioni alternative è poco estesa. Di solito le soluzioni che si trovano in questo caso sono scarsamente flessibili.

5. I messaggi a più alto contenuto di informazione sono più lenti nell'influenzare i processi decisionali delle persone e dei gruppi di quelli a basso contenuto di informazione. Lo slogan influenza le decisioni dei membri di un gruppo più rapidamente di una proposizione ben formata e articolata.

6. La ricerca delle informazioni utili alla decisione è influenzata dalle informazioni che la persona, o il gruppo, già possiede e che, di fatto, diventano il suo schema di riferimento.

7. Le persone e i gruppi scelgono sempre per prima la soluzione meno costosa per superare una minaccia, una tensione o uno stress. Se poi questa soluzione non è efficace passano, via via, alle soluzioni più costose. Il principio economico del massimo risultato con il minimo costo è una caratteristica dei sistemi viventi umani.

L'interazione

Anche se l'interazione interessa maggiormente le dimensioni della pragmatica e della semantica, c'è da segnalare l'esistenza di un principio interessante a livello sintattico.

1. Quanto maggiore è l'interazione tra le persone o tra i gruppi, tanto più estesa e uniforme è la distribuzione dell'informazione comune. Più all'interno di un gruppo sono sviluppate le interazioni, più esiste una informazione comune posseduta in quasi ugual misura dai membri del gruppo. Lo stesso vale per le interazioni tra gruppi diversi.

Entrata e uscita di informazione

Un dato che spesso si trascura osservando i processi di comunicazione è la relazione di interdipendenza che esiste tra l'ingresso e l'uscita di informazione in ogni sistema di comunicazione e, quindi, anche nelle persone e nei gruppi.

1. L'incremento dell'ingresso di informazione, specialmente quando è troppo elevato, non provoca un aumento dell'uscita di informazione, bensì la distrazione o la scarsa prevedibilità delle uscite stesse. Questo perché l'incremento dell'informazione in ingresso in un sistema di comunicazione, invece di saturare i canali di comunicazione, fa aumentare lo spazio che questi dedicano alle informazioni non pertinenti. Questo significa che se si vuole che una persona, e quindi un gruppo, elabori più informazione, bisogna evitare di sovraccaricarlo di informazione in ingresso.

2. L'uso di un insieme più potente di uscite determina sempre un aumento della capacità dei canali di comunicazione delle persone e dei gruppi. Questo significa che quando una persona, o anche un gruppo, ha la possibilità e l'opportunità di utilizzare un'ampia gamma di uscite di informazione, ovvero di trasmettere molti e differenziati tipi di messaggio, di fatto incrementa la capacità dei suoi canali, interni ed esterni, di comunicazione, ovvero incrementa la sua capacità di elaborare informazione. Se si abbina questo principio al precedente, risulta evidente che se si vogliono favorire i processi di apprendimento delle persone più che cercare di ingozzarle di informazioni, cosa che produrrebbe effetti disastrosi, occorre stimolarle all'ampliamento della loro capacità di espressione e di comunicazione secondo modalità più estese e qualitativamente più differenziate e ricche.

Nonostante quanto detto nei due punti precedenti, anche il lavoro sull'ingresso dell'informazione ha una forte rilevanza. Infatti è provato che quanto più diversificati, potenti e ampi sono gli ingressi di informazione che le persone e i gruppi possono utilizzare, tanto maggiore è la loro capacità di adattamento alla realtà e al suo cambiamento. Unendo questo principio con il secondo, si ottiene l'indicazione che è necessario, per favorire buoni processi di apprendimento, lavorare per arricchire, diversificandole e intensificandole dal punto di vista qualitativo, sia le uscite che gli ingressi di informazione. La differenziazione produce effetti più significativi della quantità.

3. Una persona aumenta la sua capacità di correggere gli errori di comunicazione man mano che aumentano la quantità e la dimensione degli stessi errori. Una persona, ad esempio, per correggere errori della dimensione di due unità impiega un tempo quattro volte inferiore a quello che impiega a correggere errori della dimensione di un'unità. Questo significa che la complessità è per l'uomo una fonte di incremento delle sue capacità e non un ostacolo alle stesse. L'educazione non deve, di conseguenza, sottostimare le capacità delle persone con cui opera.

4. Quando una persona elabora una informazione che gli era già nota o che era già stata elaborata in precedenza, aumenta la propria capacità di elaborazione, in quanto può più facilmente raggruppare le informazioni in unità logiche di livello superiore ed eliminare le informazioni non essenziali.

5. L'informazione che ha la più alta probabilità di essere elaborata dalle persone e dai gruppi è quella che riduce le loro tensioni interne e che è coerente ai loro sistema di valori.

6. Le persone debbono sempre avere una quantità minima di ingresso di informazione, perché è provato che se le informazioni scendono al di sotto di questa quantità minima, le stesse persone sono soggette a disturbi della sfera razionale, ad allucinazioni, mentre aumenta la loro influenzabilità.

L'insieme di questi principi è molto utile all'educazione in quanto consente di sottolineare che:

• la comunicazione è indispensabile alla vita delle persone e dei gruppi;

• le persone e i gruppi più elaborano informazioni più si sviluppano;

• quando le persone e i gruppi hanno la possibilità di esprimersi in modo ricco e articolato, aumentano la loro capacità di elaborare informazione e, quindi, di svilupparsi.

Questi principi, al di là della loro apparente aridità e astrattezza, consentono di capire perché la comunicazione rivesta un'importanza decisiva nell'educazione.

Feed-back

Il feed-back, specialmente quando se ne parla all'interno dell'interazione, ha sempre di solito una connotazione positiva, nel senso che favorisce la comunicazione autentica tra le persone e il loro adattamento alla realtà. Esistono tuttavia alcuni casi in cui il feed-back gioca un ruolo negativo, nel senso che genera disadattamento e conflitti. È interessante notare che questi casi si verificano sempre nella relazione tra gli individui, o i gruppi, con i sistemi sociali in cui sono inseriti.

1. Quando in una persona, o in un gruppo, si innescano feed-back positivi, ovvero feed-back che aumentano la deviazione della persona dalla sua condizione normale, si producono comportamenti che distruggono l'equilibrio della persona o del gruppo. Ad esempio, una persona deprivata tende a diventare sempre più deprivata, se la sua deprivazione era tollerata o addirittura istituzionalizzata dal gruppo o dal sistema sociale di cui essa fa parte.

2. Quando le persone e i gruppi debbono decidere in modo autonomo senza poter avere come riferimento, perché ambigui, gli scopi del sistema sociale in cui sono inseriti, qualsiasi sia la decisione essa ha una elevata probabilità di scatenare conflitti. In questo caso la prima decisione, che non può avvalersi del feed-back, provoca il. fatto che i successivi feed-back, invece di produrre processi di adattamento, tendono a generare la paralisi.

La crescita, la coesione e l'integrazione

Un sistema di comunicazione quando evolve delimita, differenzia e specializza maggiormente le sue funzioni, realizza il decentramento delle funzioni decisionali, aumenta l'interdipendenza, la coesione e l'integrazione dei componenti che lo formano, incrementa la complessità dei suoi processi di adattamento, oltre a differenziare e strutturare maggiormente sia gli ingressi che le uscite di informazione.

Queste caratteristiche possono essere applicate con successo al gruppo di educazione e misurare, quindi, l'evoluzione del gruppo sulla base di esse. Accanto ad esse occorre però tenere di conto di alcuni principi.

1. Un incremento del numero dei membri di un gruppo richiede un aumento molto più grande, al di fuori di qualsiasi proporzione lineare, delle funzioni del gruppo dedicate all'elaborazione delle informazioni. Più un gruppo è grande, più energie e risorse deve dedicare ai processi di elaborazione dell'informazione.

2. Se l'entrata di informazione in un gruppo, o anche in una persona, scende al di sotto di un certo limite, quel gruppo, o quella persona, non può evolvere normalmente.

3. Un gruppo che abbia decentrato alcune funzioni e riconosciuto un elevato grado di autonomia ai suoi sottogruppi, deve utilizzare una quantità di informazioni per il coordinamento di gran lunga maggiore di quella necessaria in un gruppo centralizzato. Accanto a questa diseconomicità, il decentramento può però vantare alcuni vantaggi rispetto all'accentramento per quanto riguarda la funzione decisionale. Infatti il decentramento della funzione decisionale aumenta la precisione e la rapidità delle decisioni che riducono le tensioni locali e migliorano l'adattamento.

4. Se il decentramento aumenta il numero dei sottogruppi, si sviluppa la tendenza da parte di questi di prendere le decisioni senza utilizzare l'informazione posseduta altrove dal gruppo stesso.

5. Quanto maggiore è il decentramento in un gruppo, tanto maggiore è la probabilità che nei suoi sottogruppi e nei suoi membri si distribuiscano delle informazioni discordanti.

Patologia

Per completare questa raccolta di principi sintattici utili alla comunicazione che si sviluppa nell'educazione, vengono proposti due principi relativi alla patologia della comunicazione.

1. In un gruppo o in una associazione decentrata è meno probabile che il trauma in un punto svolga una funzione patogena per tutto il gruppo o l'associazione.

2. Si possono provocare uscite nevrotiche in una persona, o in un gruppo, ricompensando per esempio una entrata di informazione e non ricompensando (o punendo) un'altra entrata di informazione analoga. Con questo metodo Pavlov nevrotizzava i cani, ma molti educatori hanno nevrotizzato gli educandi.

NOTE

1 Morin E., I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, pp. 19-20.

2 Berelson B., Steiner G. A., Human Behaviour: an Inventory of Scientific Findings, New York 1964, p. 501.

3 p. 531.

4 Ivi, p. 349.